Стрела НТС №63 от 28.08.2010г.

Предлагаем Вашему вниманию статью философа солидариста Сергея Левицкого впервые опубликованную в журнале «ПОСЕВ» №13(252) за 1951 г. Его книги «Свобода и ответственность» и «Трагедия свободы» Вы можете заказать в издательстве «Посев».

Предлагаем Вашему вниманию статью философа солидариста Сергея Левицкого впервые опубликованную в журнале «ПОСЕВ» №13(252) за 1951 г. Его книги «Свобода и ответственность» и «Трагедия свободы» Вы можете заказать в издательстве «Посев».

С момента написания приводимой ниже статьи прошло 60 лет, но в ней ничего не устарело. Подобные материалы помогают формировать наше мировозрение. Это фундамант. А дом, дабы не развалился, надо строить все же с фундамента, а не с крыши.

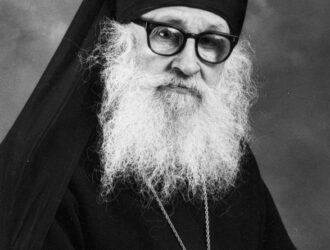

С. Левицкий

СВОБОДА И ОБЩЕЕ ДЕЛО

Как ценность здоровья лучше всего дознается на фоне болезни, так и ценность свободы ощущается особенно остро в удушливой атмосфере рабства. Людям Запада, испытавшим тоталитарный режим только в форме временной оккупации их стран внешним врагом, трудно представить себе, что значит жить в качестве подданного тоталитарного государства. Ибо даже древние тираны предоставляли своим рабам гораздо больше внутренней свободы, чем современный красный Левиафан. Инфильтрация коммунизмом демократических стран дает только бледный намек на инфильтрацию собственной страны изнутри и на инфильтрацию душ паутиной страха. — А “страх подобен взгляду змеи; он околдовывает” (Киркегор). О том, что тень этого тоталитарного страха перед всепоглощающей гидрой мирового коммунизма ложится и на Запад, — не приходится и говорить. Недаром западные политики то и дело боятся называть вещи своими именами, чтобы, чего недоброго, не рассердить “зверя из бездны”.

Свобода неразрывно связана с мужеством, и зараженный страхом не может быть внутренне свободным. Поэтому в наше время особенно проповедь свободы неотделима от призыва к мужеству, к готовности защищать свободу на Западе и обрести ее на Востоке. Пафос свободы — основное идеологическое оружие борьбы с рабством. Разумеется, мы Мыслим свободу во всем объеме ее спектра — от свободы частной инициативы и политических и гражданских свобод до свободы мысли и творчества. Упреки в недостаточной степени свободы на Западе, обильно расточаемые членами коммунистической пятой колонны, смешны в глазах знающих цену свободе, ибо упреки эти исходят от тех, кто пользуется гостеприимством свободы с тем, чтобы сжечь ее кров, с тем, чтобы на место несовершенной свободы водворить совершенное рабство.

Все это — общие места, в повторении которых, однако, увы, есть нужда. Но наш вопрос заключается в другом. Мы хотели поставить вопрос: достаточно ли одного пафоса свободы для преодоления рабства? И в одном ли утверждении рабства (конечно, под именем “подлинной свободы”) заключается сила коммунизма? Мы не должны забывать, что большевики не просто не доросли до сознания свободы (как это многие представляют себе на Западе), а сознательно (хотя и лицемерно) ее отвергают.

Просвещать большевиков демократией — безнадежное предприятие. Ибо демократический стиль жизни совершенно чужд всему складу их мышления, всему их мироощущению. В иерархии их ценностей первое место занимает власть, а не свобода. Их идея — “шигалевщина”, родившаяся из сознания невозможности устроения человечества на началах свободы.

Обычно, большевиков представляют себе или как фанатиков ложной идеи, или как международных бандитов. Ни то, ни другое представление не соответствует сущности большевизма, по крайней мере, в его сталинской редакции. Представлять их в качестве “фанатиков (ложной) идеи” значит приписывать им своеобразный “идеализм”, которого у них давно уже нет. Если здесь можно говорить об идеализме, то об “идеализме зла”. Трудно себе представить, чтобы Сталин всерьез заботился о всеобщем благоденствии человечества, хотя бы в будущем. Большевики одержимы манией власти и страхом возможности утери власти, то есть — манией преследования. И они создали такой строй, при котором подъяремный, народ не может не принимать участия в деле покорения всего мира их “господами”. Ибо они сумели в планетарных масштабах использовать силу страха, “инфильтрирующего” подсознание жертв большевизма, опять-таки, изнутри. Наиболее духовно-чуткие “левые интеллектуалы” на Западе не так давно поняли это, — и именно этим, а не разочарованием в коммунистических идеалах самих по себе, вызван их отход от коммунизма. И именно бывшие троцкисты и даже сталинисты, типа Кестлера, Силоне и пр., стали наиболее непримиримыми врагами современного коммунизма. Они убедились в безблагодатности тех жертв, которых требовал от них (вплоть до жертвы совестью) красный Молох. (См. высокоинтересную коллективную книгу “Поверженные боги”). Но наиболее чуткие из них усмотрели, что коммунизм по своей природе тоталитарен и может быть осуществлен лишь тоталитарным насилием.

В вопросе “чем сильны большевики духовно?” нужно различать клику большевистской правящей верхушки, которая, по нашему убеждению, одержима преимущественно манией власти и для которой коммунистическая программа и лозунги есть скорее удобное средство захвата и усиления власти, чем руководящий идеал, — нужно различать эту клику от искренне верящих в коммунистические идеалы. К числу последних в России и странах-сателлитах может относиться преимущественно молодежь, в западном же мире, помимо недовольных существующим строем, сюда относятся люди, принимающие коммунистические идеалы за чистую монету и верящие, что в СССР осуществляется царство социальной справедливости. Эти люди считают ту свободу, которой они пользуются на Западе, чем-то самоочевидным, в силу чего они вряд ли сознают, что они свободны. Им и в голову не приходит, что коммунизм, придя к власти, лишит их тех свобод, к которым они настолько привыкли, что их не замечают. Кроме круглых дураков, в этой категории есть люди, примкнувшие к коммунизму по идейным побуждениям. Помимо веры в благость и осуществимость коммунистических идеалов, этим людям доставляет особое удовлетворение сознание того, что они причастны “общему делу”. В этом сознании они находят осуществление смысла своей жизни. Чувство плеча, сознание коллективного служения играют чрезвычайно важную роль в общественной психологии. В условиях демократического строя, где каждый предоставлен сам себе, в душах образуется пустота, которая требует заполнения. Обилие всяких обществ, иногда странных и забавных по принципу объединения, в Америке — классической стране демократического капитализма служит косвенным доказательством того, что потребность объединения ради какой-то общей (пусть иногда карикатурной) цели здесь существует. Участие же в коммунистических организациях, где от членов требуется служение всерьез и где солидаризация членов носит поневоле более интимный характер, чем в организациях более частного и более формального характера, отвечает этой потребности служения “общему делу”. Поэтому коммунистическое меньшинство всегда более активно, чем демократическое большинство. И оттого едва ли не единственной организацией, могущей соперничать в этом отношении с коммунистами, являются католики. Ибо католичество также требует от своих членов внутренней дисциплины и, главнее, оно имеет объединяющую идею достаточно высокого порядка, чтобы сообщить ему характер бескорыстного служения.

Здесь мы подходим вплотную к вопросу, почему демократическая идея свободы, несмотря на свою несомненную высоту, не имеет столь единящей и формирующей силы, какая свойственна коммунизму или католичеству (да не упрекнут нас в кощунстве — мы проводим только психологическую, а не аксиологическую параллель, не сравнивая идеалы по их объективной ценности).

Ответ этот заключается, как нам представляется, в том, что идея свободы, по своему смыслу, скорее центробежна, чем центростремительна, скорее отрицательна, чем положительна. Свобода воспринимается большинством, как отсутствие принуждения, а не как положительная ценность сверх того. Здесь снова уместно провести параллель между свободой и здоровьем: больной мечтает о здоровье, но, поправившись, начинает принимать здоровье за нечто самоочевидное и ставит себе иные цели, чем только сохранение здоровья. Здоровье есть условие нормальной жизни и деятельности, но не самоцель. Подобно этому, достойно жить можно только в условиях свободы, но сама свобода не может составить цели жизни, кроме тех периодов, когда свобода находится под угрозой и нужно ее защищать. Отсюда является потребность в ценностях, которые восполняли бы идею свободы положительным содержанием. Фашизм и коммунизм находили такие идеи, однако, ценой убиения свободы. В положительном же общественном идеале высшие ценности должны сочетаться со свободой, не нарушая ее.

Такую же объединяющую идею мы находим в идее братства, как свободного сочетания людей во имя служения общезначимой ценности.

Верно, что братство невозможно в обществе и в государстве, где фактически господствует рабство, как это имеет место в тоталитарных режимах. Братство возможно лишь между свободными и равными. Но идея братства невыводима из идеи свободы. Свобода лица и равенство перед законом есть необходимый постулат человеческого достоинства и социальной справедливости. Но сама социальная справедливость, как всякому известно, отнюдь не обеспечивается равенством перед законом, так же как свобода отнюдь не гарантирует ее должного употребления.

Братство не может быть понято из свободы, но — лишь на основе свободы. Недаром Хомяков, введший идею соборности как “синтеза единства и свободы” утверждал, говоря об единстве и церкви (т. е. соборности), что оно — свободно; “точнее, единство было сама свобода в стройном выражении ее внутреннего согласия”. И далее: “церковь знает братство, но не знает подданства”. Идея вселенского братства как соборности, то есть органической “собранности”, есть одна из самых замечательных интуиций русского духа. У Хомякова и вообще у первых славянофилов она имеет глубоко религиозный характер — именно в “соборности” видел Хомяков сущность православной идеи. Хомяков прекрасно понимал, что братство недостижимо на основе чисто гуманитарных ценностей, что прообраз всякого братства есть “братство во Христе”. И он понимал, что братство не противоречит свободе, а восполняет ее. “Все христианство есть не что иное, как свобода во Христе”.

Ранние славянофилы противопоставляли идею соборности западному индивидуализму, знающему лишь “внешнее согласование, а не внутреннее согласие”. По их справедливому взгляду, принцип свободы лица даже в его высшем понимании может дать или внешнее, конъюнктурное объединение на началах взаимной выгоды, или холодную мораль отвлеченного долга. В обоих случаях личность не выходит из своей замкнутости и не способна к слитию с другими в симфоническое единство.

К сожалению, наши ранние славянофилы не отграничивали идеи соборности также от коллективизма, осуществляющего единство насильственным путем. Поэтому некоторые западные критики без всякого достаточного основания, но с формальным поводом видели в идее соборности выражение “исконно-русской тяги к коллективизму” и к поглощению личности в коллективе (в “общине”, в “миру” и прочее). Оправданием этой недоговоренности концепции может служить то обстоятельство, что социализм тогда только лишь нарождался.

Нужно заметить, что наши ранние славянофилы выработали идею соборности и органического единства в высшем религиозном ее прообразе. Они были мало заинтересованы в социальной и — еще меньше — в политической философии, так как считали, что разрешение общественных противоречий приложится само собой в процессе “воцерковления общества”. В этом отношении нельзя не видеть утопизма в построениях славянофилов — утопизма не в их руководящей идее, но в отказе от ее социально-политической разработки. И когда Герцен писал, что, в конце концов, вся идея славянофилов сводится к патриархальному устроению общества и государства, то он был прав в политических выводах из идеала “оцерковления общества”.

С этой точки зрения, солидаризм есть не что иное, как попытка социально-политической разработки идеи соборности. Понимая огромную дистанцию, лежащую между церковью как “организмом любви” и обществом, погруженным в земные интересы и распри, солидаризм понимает солидарность, как социальный минимум соборности, — минимум в том смысле, в каком право может быть названо “формальным минимумом нравственности”. И, подобно тому, как право принадлежит к низшей сфере, чем нравственность, однако, не имеет права отрываться от нравственности (идея справедливости есть связующее звено между правом и нравственностью), так общественная солидарность, достижимая через сотрудничество между общественными группами, есть отражение соборности в социально-политическом плане. Минимум здесь понимается не как снижение идеи, а как сознание того, что достижение религиозного идеала в социально-политической сфере есть утопия.

В оцерковленном обществе исчезает нужда в праве, но отрицание права ради морали на основании того, что мораль “выше” права, привело бы к торжеству бесправия. Подобно этому, воздержание от социальности, от политики на том основании, что церковь выше всякой политики, привело бы к непротивленчеству злу — “ересь”, ложность которой в плане теоретическом была в свое время прекрасно разоблачена в превосходной брошюре Ильина “О сопротивлении злу силой”.

“Общее дело” может быть только одно: христианизация личности и общества. Солидаризация общества может быть расцениваема лишь как отдаленный предварительный этап, как создание достойных человека социальных условий его бытия. Солидаризм стремится к очеловечиванию общественной стихии, к очеловечиванию государства. Такое очеловечивание и будет первым конкретным шагом на пути к христианизации общества. Но христианизация общества — миссия церкви, предполагающая воздействие более глубокого порядка на человеческую душу, чем какое может быть достигнуто светским учением, каковым является солидаризм.

Во всяком случае, идея солидаризма по своему смыслу имеет центростремительный, т. е. объединяющий характер. В качестве таковой идея солидарности естественно восполняет центробежную идею свободы. Конечно, отношение между идеями свободы и солидарности (органического единства) — не внешнее, а внутреннее. Солидарность может быть только “в свободе”, в противном случае мы будем иметь не солидарность, а насильственное объединение. Мы не хотели бы в пределах этой статьи распространяться о принципиальном отличии солидаризма от коллективизма. В статьях “Солидаризм как социальное мировоззрение” и “Солидаризм и социализм” — было достаточно сказано на эту тему.

Скажем лишь, что солидаризму глубоко чужд дух коллективизма — утверждения примата общества над личностью. Недаром солидаризм основывается на персоналистической философии, видящей в личности основное бытие и основную ценность. Но основным тезисом персонализма, отличающим его от индивидуализма, является утверждение, что личность становится личностью лишь в служении высшим, сверхличным ценностям истины, добра и красоты. Личность в понимании персонализма не есть самозамкнутая “монада”, вступающая лишь во внешние отношения с себе подобными. Бытие личности раскрыто, оно требует солидаризации с ближними во имя служения общей идее-ценности. Не самоутверждение, а служение составляет пафос личного бытия. Но служение должно быть свободным, оно не должно быть “продолжением человеческих жертвоприношений”, против которых справедливо восставал Герцен. В солидаризме органически сочетаются пафос свободы и этос служения. Солидаризм отвергает, как прекраснодушную утопию, призыв к солидарности ради самой солидарности. Ибо солидарность достигается через солидаризацию царства личностей во имя объективной идеи, обладающей формирующей и организующей силой.

Но, в силу органически воспринятого просвещенными массами релятивизма (убеждение в относительности истины), на Западе утеряна идея служения. Культ материального благополучия подорвал веру в те идеи, на основе которых стало возможным само это благополучие — идеи свободы и справедливости, которые во времена Джефферсона были еще озарены светом христианства (пусть по-протестантски рационализированного).

В западных демократиях истина нередко релятивизируется во имя свободы. Если каждый по-своему прав, то нечего ратовать за истину. Во всяком случае тогда нелепо умирать за истину.

Нечего и говорить, что такой релятивизм губителен для самой свободы. Ибо, если все ценности относительны, то относительную ценность представляет собой и сама свобода. За подобным релятивизмом свободы скрывается, в сущности, равнодушие к истине, следствием которого неизбежно явится и равнодушие к самой свободе. Так идолатрия свободы приводит к ее самоубийству. Это, конечно, вовсе не значит, что истина и свобода противоречат друг другу. Наоборот, истина свободы постигается только через свободу истины. Только свободный духом может постигнуть истину; раб всегда поклоняется не истине, а ее фетишу.

Но это значит, что свобода не абсолютна по ценности, что она требует ее органического сочетания с правдой. Лишь единство свободы и правды обеспечивает нравственную полноту идеала.

Свобода, оторванная от служения сверхличным ценностям, обеспечивает, в конце концов, самое себя. С другой стороны, истина, в которой нет духа свободы, становится фетишем, то есть обоготворенной ложью. Но даже ложь, принятая за правду, может стать “общим делом” и вдохновлять массы, которые обычно лишь слишком поздно начинают понимать, что сами ковали себе цепи.

Отсюда следует, что общее дело должно делать в духе свободы, но что одной свободы мало для общего дела, — для этого необходима еще вера в свою правду.

Ссылка на «ПОСЕВ» обязательна

От редакции:

— Предлагаем Вам подписаться на «Стрелы НТС», перейдя по ссылке http://subscribe.ru/catalog/state.politics.dlachlenovidruz

— Рекомендуем так же подписаться на ежемесячный общественно-политический журнал «Посев». Стоимость подписки на полугодие – 360 руб. Деньги можно отправить по адресу: 127051, МОСКВА, Петровка 26, стр.2, оф. 96, Кузнецовой О.А., телефон (495) 625 9248, e-mail: posevru@online.ru

— Журнал можно читать и в электронном виде на

http://nts-rs.narod.ru/posev.htm

— Посещайте сайт НТС http://nts-rs.narod.ru/

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.