Сталин и Союз воинствующих безбожников

Священник Николай Савченко

Последнее время в статьях многих православных авторов стали появляться неточные оценки взаимоотношений Сталина и Союза воинствующих безбожников (СВБ). Иногда мы можем увидеть слова о том, что СВБ был якобы организован троцкистами, а Сталин как будто не имел никакого отношения к деятельности Союза, а затем даже вообще упразднил его. Иногда можно встретить сказки о том, что после закрытия СВБ в СССР при Сталине прекратилась антирелигиозная пропаганда, и наступил расцвет церковной жизни. Здесь мы хотели бы с Божьей помощью внести уточнения в этот важный исторический вопрос, поскольку он достаточно сильно характеризует Сталина и его отношение к Церкви и религии вообще.

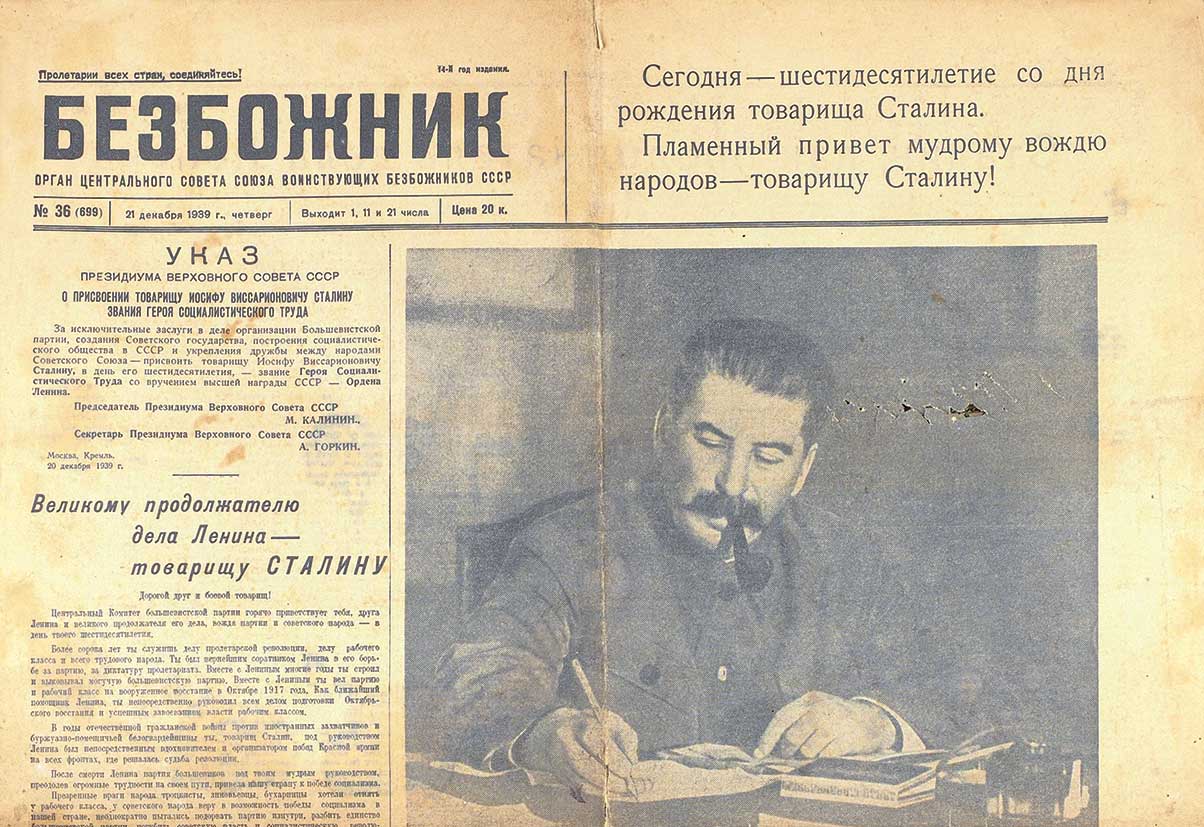

Образ Сталина в антирелигиозной пропаганде Союза воинствующих безбожников

Деятельность СВБ проходила при постоянном упоминании имени Сталина, с постоянными ссылками на Сталина и с заверениями верности его учению и учению всей партии. Культ Сталина рос неуклонно и также неуклонно увеличивалось почитание советского вождя в статьях и заявлениях деятелей СВБ. В этой связи важным становится понимание каким именно подавался образ Сталина в публикациях безбожников, ведь от этого образа сильно зависила модель поведения рядовых безбожников. Рассмотрим этот аспект деятельности Союза. На какого Сталина равнялись безбожники?

Деятельность СВБ проходила при постоянном упоминании имени Сталина, с постоянными ссылками на Сталина и с заверениями верности его учению и учению всей партии. Культ Сталина рос неуклонно и также неуклонно увеличивалось почитание советского вождя в статьях и заявлениях деятелей СВБ. В этой связи важным становится понимание каким именно подавался образ Сталина в публикациях безбожников, ведь от этого образа сильно зависила модель поведения рядовых безбожников. Рассмотрим этот аспект деятельности Союза. На какого Сталина равнялись безбожники?

Ранее уже упоминалось, что председатель СВБ Ярославский был не только пропагандистом партии, но и главным составителем официальной биографии Сталина. При этом оказалось, что работа биографа Сталина была им достаточно умело использована для пропаганды безбожия. Первоначально глава СВБ обратился к самому советскому вождю за разрешением на работу по составлению биографии. Ответ был отрицательным. Сталин счел несвоевременным создание собственной биографии. Однако этот отказ не обескуражил Ярославского. Несмотря на отрицательный отзыв он получил одобрение у других членов Политбюро и с горячностью приступил к работе.

Хотя на первый взгляд эта работа Ярославского не кажется затрагивающей напрямую антирелигиозную пропаганду, однако в действительности это не так. В самой биографии Сталина Ярославский поместил минимум антирелигиозных выпадов, но в ходе работы им был собран гораздо более значительный материал. Большой объем материала, не войдя в биографию советского вождя, лег в сталинский архив, вошел в статьи в журнале «Антирелигиозник» и использовался напрямую для пропаганды безбожия. Причем стиль изложения давал дополнительную рекламу журналу «Антирелигиозник» и вообще деятельности безбожников. Почитание Сталина к тому времени уже перешло в культ и потому любые сведения о нем, а тем более описанные официальным стилем и тем же литературным языком, что и биография, вызывали повышенный интерес, граничащий с сенсационностью. И здесь уже Ярославский давал много именно антирелигиозных примеров.

Часть этих примеров уже привел д.и.н. Игорь Курляндский с своем обширном труде «Сталин. Власть. Религия». Но нам важно отметить, что большую часть работы с опросом очевидцев и давних знакомых Сталина, провел сам Ярославский или его прямые подчиненные. Литературная обработка этих воспоминаний также проводилась или лично Ярославским или под его постоянным контролем, а машинописные листы воспоминаний поступали в архив Сталина (сейчас все эти материалы находятся в фонде 558 РГАСПИ). Очевидно, что все эти материалы сталинской биографии для архива были трижды выверены.

В официальной биографии атеистические аспекты с удовольствием подчеркивались. Если нужно описать, какой был Сталин жизнерадостный, то говорится, что он «много шутил, рассказывал смешные истории из семинарской жизни и про попов»4. Рассказавший об этом друг Сталина по семинарии, Челидзе Амбако Соломонович, приводит интересный случай присутствия Сталина на его свадьбе. Венчание должно было состояться в «церкви св. Николая». Но Сталин принципиально решил участвовать в свадьбе, но ни в коем случае не посещать церковь.

«Я приду к тебе домой, а в церкви мне делать нечего. Я в церковь не ходок»5, — сказал будущий советский вождь. Соседка Джугашвили Мария Катиашвили (урожденная Габелашвили), младшая сестра его одноклассника, вспоминает, что он «советовал вместо божественных книг читать книги по естествознанию».6 Одноклассник Сталина Григорий Глурджидзе описал, как Сталин поначалу был очень верующим (это не скрывается), но затем он поразил своего друга неожиданными словами о неверии.

Вот как умело использует Ярославский исторический эпизод из жизни молодого Сталина в антирелигиозной пропаганде: «Лежали мы как-то на лужайке за городом, говорили о богатых и бедных; почему, де, бог так несправедлив, что заставляет людей бедствовать. — А знаешь, Гриша, — тихо говорит вдруг Сосо после некоторой паузы, — он не несправедлив, а его просто нет».7 И с этими словами он посоветовал своему другу почитать Чарльза Дарвина. В конце воспоминаний Григорий извиняется, что в 1914 году он принял священный сан, якобы только для того, чтобы не идти в армию, подчеркивает, что он прослужил священником, не веруя в Бога, до 1921 года и рад, что когда ему передали приветствие от Сталина, то он уже снял с себя сан, иначе ему было бы стыдно перед своим великим одноклассником, а теперь он с гордостью носит на груди орден Ленина.

Из рассказов и воспоминаний о Сталине видно, что опрашивающий не только делал именно антирелигиозные акценты в опросе, но и рисует картину якобы всеобщего неверия в среде духовенства и семинаристов. Такие слова и сведения стали одним из главных краеугольных камней проповеди безбожия. Борцам с религией надо было не только внушить верующим, что якобы само духовенство не верит в Бога, но и внушить своим сторонникам-пропагандистам, что победа будет легкой, раз верующие якобы сами находятся под руководством неверующих.

Так, одноклассник Сталина Григорий Размадзе, говорит в воспоминаниях: «семинаристы в своем подавляющем большинстве были в душе неверующими людьми. На священствование они смотрели только как на заработок»8. Но очевидно, что повествующий говорит главным образом о себе, поскольку дальше он упоминает, что в 1914 году он принял священный сан только чтобы не идти в армию, а сразу после октябрьской революции он тут же его снял. А ведь из многих десятков одноклассников Джугашвили по духовному училищу и семинарии согласились дать показания в духе безбожия лишь несколько человек. А многие закончили свою земную жизнь в застенках нового безбожного государства, причем некоторые фамилии одноклассников были в сталинских расстрельных списках. То есть сам Сталин лично ставил свою подпись под решением суда о расстреле. И в этом списке были некоторые его одноклассники.

Упомянутые свидетельства из жизни молодого Сталина были напечатаны в журнале «Антирелигиозник» №12 за 1939 год под заголовком «Неопубликованные материалы из биографии товарища Сталина».

Особенный интерес представляют приводимые ниже воспоминания о Сталине его одноклассника Глурджидзе Григория Ивановича, позже лауреата Ордена Ленина. Он свидетельствует: «В семинарии нас запугивали, что если де мы примем причастие неподготовленными, то нас пожрет огонь. Однажды перед причастием Иосиф предложил мне вместо поста поесть «хаши» (требухи), чтобы проверить, появится ли в нас такой огонь. Мы основательно поели и с нами, конечно, ничего не произошло. — Вот видишь, — говорил Иосиф, — вот тебе и доказательство никчемности поповской болтовни».9

Примечательно, что по другим воспоминаниям эту требуху семинаристы ели в Великую Пятницу. Еще одно свидетельство Глурджидзе говорит о взглядах Сталина на литературу: «Могу рассказать об отношении Иосифа к Толстому. Сначала он читал его с увлечением. От «Войны и мира» и «Хозяина и работника» он был в восторге. Потом он стал говорить мне, что Толстой утомляет христианским проповедничеством, которое мешает художнику».10 Журнал «Антирелигиозник», орган центрального совета Союза воинствующих безбожников, без всякого смущения, а как раз наоборот, с бравадой, сообщает своим читателям и многие другие подобные антирелигиозные примеры из жизни молодого Сталина.

При сравнении статей о Сталине в журналах «Безбожник» и «Антирелигиозник» с архивными документами фонда 557 оказывается, что не все свидетельства о безбожии Сталина были Ярославским опубликованы. Есть отдельные свидетельства, оставшиеся за рамками публикаций. И представляется важным упомянуть также и о них, поскольку пропагандистский образ Сталина в глазах безбожников складывался не только на основании того, что было опубликовано, но и того, о чем было умолчано. Оказывается, что в жизни Сталина имеются и такие антирелигиозные эпизоды, которые поостерегся опубликовать даже Ярославский.

Почему они не были преданы огласке? Возможно, что по крайней мере два примера могли казаться слишком радикальными и потому несвоевременными и невыгодными безбожникам. Однако воспоминания о Сталине, на которых основываются эти радикальные примеры, хранились в архиве Сталина. Таким образом, они были признаны достоверными.

Первым одно из таких свидетельство ввел в научный оборот историк И. Курляндский в статье «В Бога и святых он не верил с детства». Это свидетельство особо тяжело звучит для верующего человека, поэтому использование его в православной литературе должно быть осмотрительным. Мы же приведем его и по изданию д.и.н. Курляндского, и по архивному первоисточнику.

Речь идет о воспоминании бывшего одноклассника Сталина семинариста Георгия Елисабедашвили. Вот эта цитата:

«Мы оба вошли в старую церковь и все хорошо осмотрели. Товарищ Сосо, увидев на стенке какую-то икону, видимо, кем-то повешенную, сказал: «Ого, смотри, и эта кляча (говорил о церкви и иконе) здесь. … Что сделать, Георгий?» Я сразу на трапезу, сорвал со стены икону, растоптал ногами и обрызгал «водой». Сосо спрашивает: «Слушай, не боишься Бога, что это с тобой?» Я засмеялся, а он похлопал (по плечу) и сказал: «Ты прав».11

Из приведенной цитаты воспоминаний мы видим, что молодой Иосиф Сталин с Георгием Елисабедашвили зашли в старую церковь. Слова на грузинском языке «эта кляча здесь», скорее всего, выражает богохульное и оскорбительное указание на Богородицу. Видимо в храме висел образ Божьей Матери. Далее мы видим в воспоминаниях Елисабедашвили слова «я сразу на трапезу». Словом «трапеза» здесь в переводе с грузинского языка передано слово «престол». Таким образом, друг Сталина залез ногами на престол в храме и дословно «сорвал со стены икону». Далее сказано: «растоптал ее ногами и обрызгал «водой». Слово «вода» в кавычках однозначно говорит о том, что он помочился на образ Божьей Матери. Здесь возможны варианты. Возможно друг Сталина в его присутствии сделал это прямо стоя на престоле, то есть тут же не спускаясь растоптал образ Божьей Матери и помочился на него. Возможно также, что он спрыгнул с престола и сделал это внизу. А возможно, что Сталин делал это вместе с ним, но по причине того, что Сталин к тому времени занимал пост Генерального секретаря ВКП(б), Елисабедашвили решил не передавать такой хулиганский образ Сталина и потому назвал только себя залезшим на престол, топчущим икону и мочащимся на нее. Однако друг Сталина не преминул сказать, что Сталин похлопал его по плечу и произнес «ты прав». Несомненно, что Сталин не просто одобрил действия Елисабедашвили, но и толкнул его на это богохульство.

В психологическом анализе этого отрывка важна фраза Сталина «что сделать, Георгий?» Таким образом, перед исполнением богохульства и осквернения Сталин сам раздумывает и подсказывает как совершить этот вандализм. Эта последняя фраза показывает, что это деяние было их общим либо в смысле одобрения, либо в смысле совместного действия. Однако из этого повествования видно, что Елисабедашвили возможно что-то облагораживает. Нельзя исключать и того, что осквернение делал сам Сталин вместе со своим одноклассником. Или что это был своего рода ритуал, когда более воинственно и богохульно настроенный будущий советский лидер вовлекал своего друга в безбожие такими действиями. Точную картину и акценты произошедшего в настоящее время восстановить уже невозможно, однако имеющегося достаточно, чтобы увидеть дух события. Такого откровено-вандалистского свидетельства поостерегся даже сам Ярославский и это и есть причина невключения данного рассказа в его публикации о советском вожде.

Вторым эпизодом, не включенным в публикации Ярославского, является случай из воспоминаний друга Сталина по духовной семинарии Петра Капанадзе. Рукопись Петра Капанадзе в архиве озаглавлена словами «Сосо Джугашвили-Сталин в горийском духовном училище и в Тбилисской духовной семинарии. Воспоминания». Важно отметить, что эти воспоминания также были напечатаны машинописью и приняты на хранение в кабинет произведений Сталина наравне с трудами самого вождя Советского Союза. Эти воспоминания тоже несут на себе гриф принадлежности к библиотеке кабинета. Этот случай произошел в Александровском парке в Тбилиси в разговоре с Петром Капанадзе. Вот как об этом повествует друг Сталина по духовной семинарии:

«Однажды мы с Сосо, будучи уже семинаристами, пошли в Александровский сад. Когда мы сидели на скамейке и разговаривали, напротив нас сел монах.

— Была бы у меня сила, я бы одним ударом уничтожил бы всех монахов, — сказал я.

— Одним ударом их не уничтожишь, — ответил Сосо.— Если ты, проходя, увидишь зажженную свечу, и в пылу раздражения потушишь ее, то найдется другой прохожий, который захочет, чтобы она горела, и зажжет ее. Не свечи тушить надо, а поднять бурю и с корнями вырвать старые порядки»12.

Возможно, что обсуждение методов уничтожения всех монахов слишком раскрывало намерения Сталина, поэтому такая публикация была сочтена чрезмерно радикальной. Борцы с религией предпочитали действовать тайно. Они уничтожали служителей церкви, но предпочитали не объявлять об этом. Примечательно, что здесь в словах будущего советского вождя используется вывернутый наизнанку евангельский образ светильника.

4. Чолидзе А. Неопубликованные материалы из биографии товарища Сталина // Антирелигиозник. №12. 1939. С. 18.

5. Катиашвили М. Неопубликованные материалы из биографии товарища Сталина // Антирелигиозник. №12. 1939. С.19.

6. Глурджидзе Г. Неопубликованные материалы из биографии товарища Сталина // Антирелигиозник. №12. 1939. С. 21.

7. Размадзе Г. Неопубликованные материалы из биографии товарища Сталина // Антирелигиозник. №12. 1939. С. 22.

8. Там же, с. 22.

9. Там же, с. 22.

10. Там же, с. 22.

11. РГАСПИ. Ф.558. Оп.4. Д. 665 л. 29-30 Та же цитата: И. Курляндский «В Бога и святых он не верил с детства» (Политический журнал. 4 июня 2007 года) // http://www.pravmir.ru/v-boga-i-svyatyx-on-ne-veril-s-detstva-1/

12. РГАСПИ. Ф.558. Оп.4. Д. 665, л. 96.

иерей Николай Савченко

https://pravoslavnij.livejournal.com/113588.html

Союз воинствующих безбожников и НКВД: Ярославский (Губельман), Тучков, Карпов

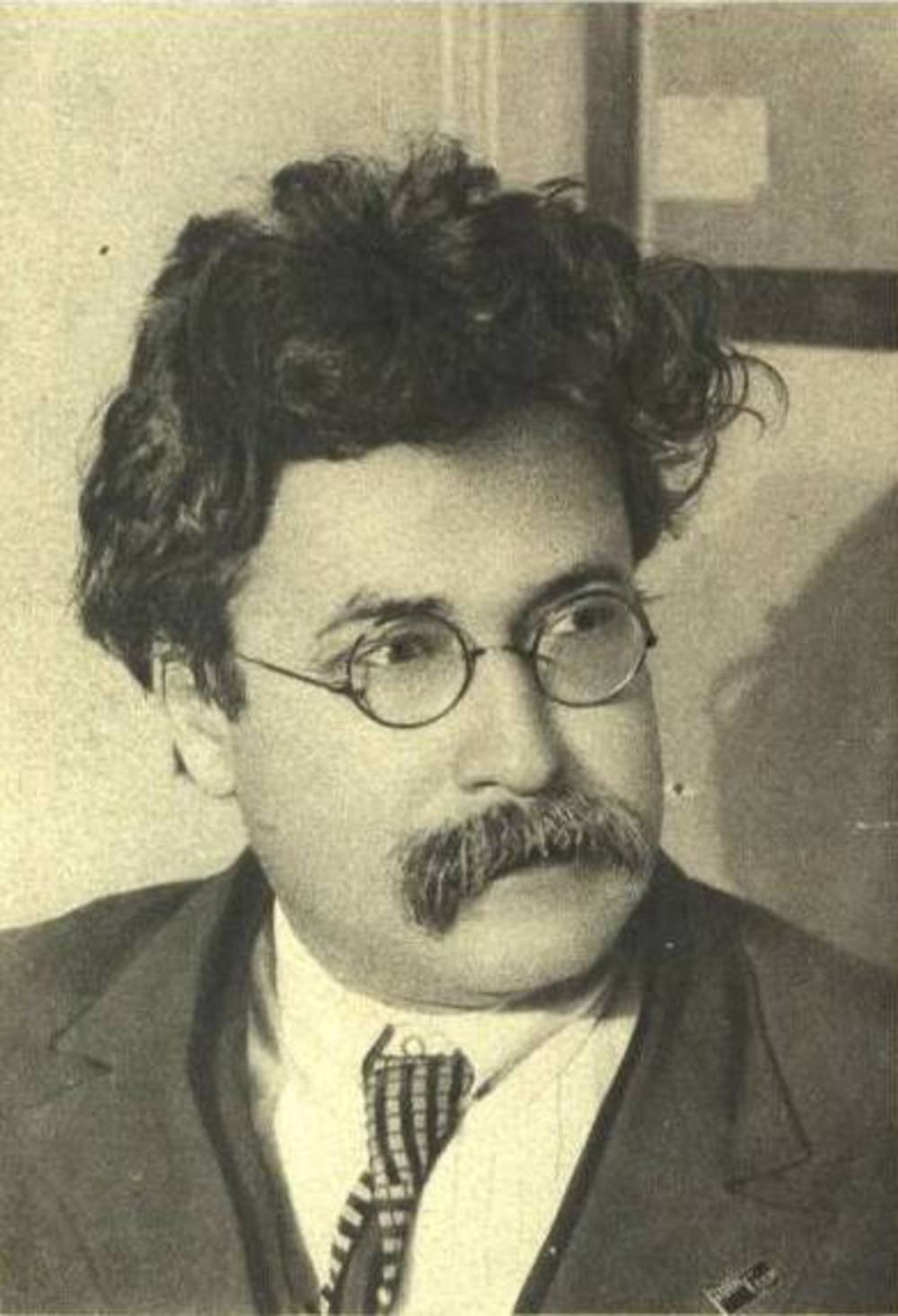

Первое и самое важное, что мы должны знать о деятельности Союза воинствующих безбожников – это то, что председатель Союза Емельян Ярославский был личным историком и редактором Сталина. Ярославский был составителем нескольких сталинских трудов. Так например, самый известный сталинский труд «Краткий курс истории ВКП(б)» редактировался Ярославским. Во время подготовки к публикации этой работы и различных других статей Сталин и Ярославский обменивались комментариями. Сохранилась переписка между ними, где советский вождь указывает Ярославскому на некоторые акценты готовящихся статей или на необходимость правок. В недавно вышедшей из печати книги «И.В.Сталин Историческая идеология в СССР в 1920-1950 годы» приведено большое количество писем и отзывов, Сталина и Ярославского. Ярославский присутствует в десятках документов Сталина, причем в некоторых документах Сталина прямо утверждается, что «Историю ВКП(б)» писал Ярославский. Он же давал отзыв и на последнюю версию текста, когда она была дополнена другими идеологами партии. Из переписки видно насколько близок был глава Союза воинствующих безбожников к советскому лидеру.

Первое и самое важное, что мы должны знать о деятельности Союза воинствующих безбожников – это то, что председатель Союза Емельян Ярославский был личным историком и редактором Сталина. Ярославский был составителем нескольких сталинских трудов. Так например, самый известный сталинский труд «Краткий курс истории ВКП(б)» редактировался Ярославским. Во время подготовки к публикации этой работы и различных других статей Сталин и Ярославский обменивались комментариями. Сохранилась переписка между ними, где советский вождь указывает Ярославскому на некоторые акценты готовящихся статей или на необходимость правок. В недавно вышедшей из печати книги «И.В.Сталин Историческая идеология в СССР в 1920-1950 годы» приведено большое количество писем и отзывов, Сталина и Ярославского. Ярославский присутствует в десятках документов Сталина, причем в некоторых документах Сталина прямо утверждается, что «Историю ВКП(б)» писал Ярославский. Он же давал отзыв и на последнюю версию текста, когда она была дополнена другими идеологами партии. Из переписки видно насколько близок был глава Союза воинствующих безбожников к советскому лидеру.

Сталин и Ярославский были настолько близки, что существует троцкистская карикатура, где Сталин изображен царским жандармом, а Емельян Михайлович – верным псом у него на привязи. Глава СВБ был яростным антитроцкистом. В 1939 году Ярославский издал книгу «О товарище Сталине». До издания книга много раз обсуждалась партийными идеологами и обозначалась в переписке членов Политбюро, как официальная биография советского вождя. Право писать биографию Сталина в те годы надо было заработать и Ярославский заработал это.

В исторических публикациях обычно не говорится, что Ярославский был далеко не только председателем Союза воинствующих безбожников. У него были должности и повыше, и поближе к Сталину. Первоначально Ярославский был назначен руководителем Антирелигиозной комиссии ЦК. Тогда Емельян Михайлович еще не входил в ЦК, но лишь был председателем комиссии. Решение о назначении Ярославского руководить комиссией ЦК, было принято на Политбюро с участием Сталина. Тогда это была главная должность Емельяна Михайловича, а Союз безбожников был общественной организацией или инструментом Антирелигиозной комиссии ЦК. Как глава комиссии ЦК Емельян Михайлович должен был отчитываться перед ЦК и Политбюро о ходе антирелигиозной работы. Он отчитывался перед Политбюро и лично перед Сталиным многократно. Партийные документы тех лет свидетельствуют о многократных письменных и устных докладах Ярославского о практике антирелигиозной борьбы. Сталин даже называл темы борьбы против религии «вопросами Ярославского».

Сталин настолько доверял Емельяну Михайловичу, что вначале в 1934 году тот был назначен на работу в Комиссию Партийного Контроля при ЦК ВКП(б), где отвечал за партийную дисциплину. Интересно, что руководителем Ярославского по Комиссии Партийного Контроля был глава НКВД Ежов, совмещавший сразу две должности. Когда в 1938 году Ежов был снят с должностей, а потом расстрелян, то его заместитель Ярославский не пострадал. Если бы Сталин не доверял Емельяну Михайловичу, то лучшей возможности снять главу Союза воинствующих безбожников трудно представить. Однако Ярославский не последовал за Ежовым, а наоборот был введен Сталиным в состав ЦК ВКП(б). С 1939 года до самой смерти глава Союза воинствующих безбожников был членом ЦК. Кроме этой высокой должности Ярославский также был членом редколлегии «Правды». В 1939 году он стал Академиком Академии Наук СССР по специализации истории и заведующим кафедрой в Высшей Партийной Школе. В 1938 году Ярославский был награжден Орденом Ленина, а в 1943 году – Сталинской премией. Мы имеем все основания предположить, что награждение Ярославского Сталинской премией означает доверие ему со стороны лично Сталина даже в 1943 году.

После перечисления всех заслуг Ярославского перед Сталиным мы вправе задать вопрос: «Неужели не очевидно, что деятельность Ярославского в Союзе воинствующих безбожников была под контролем Сталина? Неужели Сталин не знал, что он назначает в ЦК главу Союза воинствующих безбожников и что именно глава этого Союза пишет главные партийные документы? Неужели Сталин не знал главу Антирелигиозной комиссии ЦК по его многочисленным докладам? Неужели он не был в курсе искоренения религии?»

Роль Сталина в Союзе воинствующих безбожников видна на любом членском билете этой организации. История донесла до нашего времени много таких билетов. На каждом членском билете СВБ мы можем увидеть напечатанные антирелигиозные изречения Сталина. Каждый из 10 млн. членов Союза видел на своем членском билете следующие цитаты советского вождя.

1. «И.В.Сталин "Вопросы Ленинизма": "Партия не может быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду против этих религиозных предрассудков, потому что это есть одно из верных средств подорвать влияние реакционного духовенства, поддерживающего эксплуататорские классы и проповедующего повиновение этим классам».

2. «И.В.Сталин «Беседа с первой американской рабочей организацией»: «Партия не может быть нейтральна в отношении религии и она ведет антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке».

Кроме цитат Сталина на членском билете были также напечатаны две цитаты Ленина, 13-я глава Программы Партии о борьбе против религии и 124-я статья Конституции СССР, разрешавшая как свободу отправления культов, так и свободу антирелигиозной пропаганды. Разумеется, что свобода проповеди в ответ на свободу атеистической пропаганды даже не декларировалась. Мы лишь напомним, что формулировку статьи 124 Конституции обсуждал сам Сталин на 8-м съезде Советов.

Еще одно заблуждение о Союзе воинствующих безбожников заключается в том, что этот союз считается упраздненным после начала войны. На самом деле это ошибка. Союз продолжал свою деятельность до 1947 года, когда его задачи были переданы Всесоюзному Обществу «Знание». В июле 1941 года был временно прекращен выпуск журнала «Безбожник» и деятельность Союза была свернута лишь потому, что работники организации были привлечены к пропагандистской работе на фронте и в тылу. Однако после окончания войны деятельность Союза воинствующих безбожников получила новое дыхание.

29 апреля 1947 года, когда окончательно прекратились открытия церквей на территории СССР, Советом Министров СССР было учреждено "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний". Позже оно было переименовано во Всесоюзное общество "Знание". Подписал постановление лично Председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин. Особо важен последний пункт постановления Совмина, под которым стоит подпись самого Сталина. Этот пункт гласит: "10. В связи с тем, что функции Союза воинствующих безбожников по распространению научных и материалистических знаний передаются Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний, прекратить дальнейшее существование Союза воинствующих безбожников, передать все материальные средства Центрального Совета Союза воинствующих безбожников Всесоюзному обществу по распространению политических и научных знаний".

Сразу под 10-м пунктом постановления Совмина стоит собственноручная подпись Сталина. Здесь мы опять видим, что Сталин ясно высказал свое отношение к пропаганде атеизма, лично постановив передать функции Союза воинствующих безбожников новоучрежденному обществу. Мы не видим никаких указаний на изменение функций и задач Союза воинствующих безбожников. Всё осталось прежним, просто антирелигиозная борьба Сталина приняла более респектабельное и научное обличье, оставаясь рупором антирелигиозной борьбы.

Со дня основания общества в нём стал работать Евгений Александрович Тучков. Тучков известен был большинству иерархов Церкви в 20-е годы как один из основных её гонителей. Однако с 1939 года по 1947 год Тучков был ответственным секретарем Центрального Союза воинствующих безбожников и в соответствии с постановлением Сталина был переведен во Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. До работы в Союзе воинствующих безбожников Тучков работал в центральном аппарате НКВД.

Со дня основания общества в нём стал работать Евгений Александрович Тучков. Тучков известен был большинству иерархов Церкви в 20-е годы как один из основных её гонителей. Однако с 1939 года по 1947 год Тучков был ответственным секретарем Центрального Союза воинствующих безбожников и в соответствии с постановлением Сталина был переведен во Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. До работы в Союзе воинствующих безбожников Тучков работал в центральном аппарате НКВД.

С переводом Тучкова из НКВД в Союз воинствующих безбожников связана ещё одна очень важная страница сталинской политики по отношению к Церкви. Мы можем увидеть это с помощью подробного биографического справочника «Кто руководил НКВД: 1934–1941 гг.» (авторы-составители Н.В. Петров и К.В. Скоркин) и справочника «Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ, 1917-1960» (составители А.И. Кокурин, Н.В. Петров). Авторы-составители справочников досконально изучили всю организационную структуру органов безопасности и биографии должностных лиц тех лет. Эти данные дают нам интересные дополнительные сведения о политике Сталина по отношению к Церкви.

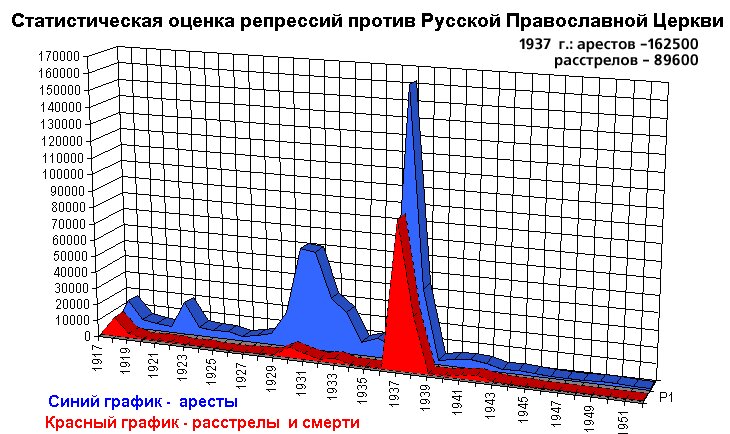

Долгие годы центральный аппарат госбезопасности имел в своем ведомстве отдел или управление, ответственное за борьбу с антисоветскими организациями. Это был Секретно-политический отдел или СПО. Секретно-политический отдел был в числе самых главных отделов наряду с контрразведывательным, особым и иностранным. Большая часть дел по различным антисоветским организациям, действительным или мнимым, фабриковалась именно в этом Секретно-политическом отделе. Занимался он и так называемыми церковными антисоветскими группами. Когда мы читаем жития святых Новомучеников, то весьма часто мы можем узнать, как тот или иной архиерей или священнослужитель был обвинён в принадлежности к антисоветской церковной организации и осужден. Когда иерарх или священник обвинялся в принадлежности к антисоветской организации, он был в сфере ответственности Секретно-политического отдела. В отделе имелось 3-е отделение. Во главе 3-го отделения Секретно-политического отдела стоял Е.А. Тучков. Это отделение специализировалось на борьбе против Церкви.

К концу 30-х годов почти все церкви уже были закрыты, а священники – репрессированы. И тогда, в 1939 году, Тучков был переведён на работу в Союз воинствующих безбожников. Кто же вскоре после Тучкова стал руководителем церковного отделения Секретно-политического отдела? Ответ на этот вопрос неожиданный, но очень важный для понимания сталинской политики в отношении Церкви.

Алексий Симанский и Г.Г. Карпов

Алексий Симанский и Г.Г. Карпов

Преемником Тучкова стал Карпов, будущий председатель Совета по делам РПЦ. В биографии Карпова мы можем прочесть, что он в 1939-1941 годах занимал пост начальника отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД СССР, а затем в феврале-июне 1941 года заместителя начальника 3-го отдела 3-го Управления НКГБ СССР. Справочник Кокурина и Петрова однозначно сообщает нам, что и 2-й отдел ГУГБ НКВД СССР в 1939-1941 годах, и 3-е управление НКГБ СССР в феврале-июне 1941 года – это Секретно-политическая линия. Справочник приводит таблицу переименования отделов и управлений в ведомствах госбезопасности и переименования отделов и управлений Секретно-политической линии совпадают с биографией Карпова. Таким образом, Карпов оказывается заместителем отделения и даже начальником отделения там, где до того начальником был Тучков.

Вспоминаются слова митрополита Сергия (Страгородского), сказанные Сталину на встрече 4 сентября 1943 года. Тогда митрополит, недоуменно глядя на Карпова, произнёс: «Он же из гонителей наших». На это Сталин цинично ответил: «Правильно, партия приказывала товарищу Карпову быть гонителем, он исполнял волю партии. А теперь мы ему поручим стать вашим охранителем». Мы видим, что слова митрополита значат очень многое. О многом говорит и сталинское назначение. Карпов не просто из гонителей Церкви. Он наследник Тучкова и он из организаторов гонений на Церковь. Или еще точнее, он начальник того отделения госбезопасности, что занималось уничтожением Церкви. Он главный палач Церкви.

Сталин мог бы назначить на должность председателя Комитета по делам РПЦ кого угодно, но он назначил именно профессионального наследника Тучкова. Это говорит о многом, но только не о мягкости Сталина по отношению к Церкви.

После назначения председателем комитета по делам РПЦ Карпов остался на работе в госбезопасности. Биография полковника Карпова сообщает нам, что он был начальником 5-го отдела 2-го Управления НКГБ-МГБ СССР (май 1943-май 1946) и начальником отдела «О» МГБ СССР (май 1946 - август 1947), а в 1945 году получил звание генерал-майора госбезопасности. Справочник Кокурина и Петрова говорит нам: «с 14 апреля 1943 г. - функции бывшего 3 управления НКВД СССР были переданы во 2 управление НКГБ СССР». И мы видим, что по биографии Карпов остался начальником 5-го отдела того самого Секретно-политического 2-го управления. Он продолжал оставаться главным борцом против антисоветских организаций в Церкви.

Карпов занимал в эти годы очень важное положение в госбезопасности. Стоит только перечислить его непосредственных начальников, чтобы понять, как высоко находился председатель комитета по делам РПЦ в органах безопасности. Во главе Секретно-политического отдела в те годы стояли попеременно Кобулов (29.09.38-29.07.39), будущий замминистра Внутренних дел, затем Серов И.А. (29.07.39-02.09.39), будущий замнаркома Внутренних дел с 31.07.1941, а впоследствии председатель КГБ в 1954-1958 годах и Федотов (04.09.39-26.02.41), в 1946-1947 годах замминистра госбезопасности. Таким образом, Карпов подчинялся как непосредственным начальникам лицам, занявшим в дальнейшем пост не меньше, чем замминистра. Это говорит о важности работы Карпова и о его значении в то время.

Совмещая должности председателя Комитета по делам РПЦ и начальника отделения в Секретно-политическом отделе КГБ, Карпов продолжал борьбу против Церкви. Карпов докладывал лично Сталину о ходе закрытия церквей. Имеется несколько его докладов о закрытии храмов. Так, например, доклад от 24 ноября 1949 года, где председатель комитета отчитывается о выполнении постановлений Совета Народных Комиссаров от 1 декабря 1944 года о закрытии церквей, открытых ранее на оккупированных территориях.

Примечательна ещё одна особенность биографии Карпова. Перед тем, как быть назначенным на место уходящего Тучкова в центральный аппарат НКВД, Карпов был в 1938-1939 годах начальником Псковского райотдела НКВД Ленинградской области. В те годы ещё не существовало Псковской области, и Псковская земля входила в Ленинградскую область, как отдельный район. И во главе НКВД в будущей области был не кто иной, как лично Карпов. Это было в 1938-39 годах. Это был пик репрессий, и Карпов тогда был главным палачом Псковской земли.

Многие знают о Псковской миссии на оккупированных территориях. Существуют уже не только глубокие исторические исследования, посвященные ей, но даже художественный фильм. Перед нашими глазами мы видим духовенство, направляющееся из Латвии в Псковскую область для служения на оккупированной территории в разоренных богоборцами храмах. Но не задавались ли вы вопросами, почему именно в Псковскую область? Почему не в Белоруссию? Почему не в Смоленскую область, где в 1941 году 24 уцелевших священника пытались найти архиерея, чтобы наладить церковную жизнь и восполнить нехватку духовенства? К сожалению, ответ на этот вопрос несложен. Псковская земля была больше других областей и районов СССР разорена антирелигиозной политикой. Именно поэтому на Псковской земле к лету 1941 не осталось духовенства, и именно поэтому появилась Псковская миссия. Если в других областях ещё оставались отдельные открытые храмы или очень небольшое количество духовенства нелегального или престарелого, то на земле Псковской была пустыня. И теперь мы знаем кто виновник этого. Мы знаем, кто уничтожил Церковь на Псковщине. Это будущий сталинский доверенный человек, будущий председатель комитета по делам РПЦ Карпов. Труднее найти более циничное и издевательское назначение, чем нашёл Сталин.

Биография Карпова свидетельствует, что ещё раньше, в 1936-38 годах, он был начальником Секретно-политического отдела НКВД Ленинградской области. Это было время самых массовых репрессий, и Секретно-политический отдел вёл великое множество дел различных мнимых антисоветских организаций. Их придумывали и фабриковали в большом количестве, и во главе разработки всех антисоветских организаций Ленинграда и области стоял именно Карпов. Он ликвидировал далеко не только троцкистов. Огромное число обычных невинных людей дополнялось служителями церквей. IX том Книги памяти жертв политических репрессий «Ленинградский мартиролог» приводит данные о погибших 2 тыс. священников только за период 1937-38 годов в Ленинградской области. Значительная часть уничтоженного духовенства по Ленинграду и области шли через отдел Карпова. Слова митрополита Сергия (Страгородского) о Карпове «он же из гонителей наших» – это недоумение человека, знавшего правду.

За все время существования Комитета по делам религии при Сталине Церковь ни разу не получила разрешения напечатать Новый Завет. Совет по делам религий разрешил лишь печать ограниченным тиражом календаря и Журнала Московской Патриархии. При этом тиражи антирелигиозной литературы только увеличивались. Согласно отчетам "Общества распространения политических и научных знаний" (впоследствии Общество «Знание») тиражи антирелигиозной литературы достигли в 1948 году 18,9 млн., а в 1949 году 26,7 млн. экземпляров. Это цифры совершенно несравнимые с несколькими тысячами экземпляров календарей и единственного церковного журнала. Организация-правопреемник Союза воинствующих безбожников наращивала свою работу.

Общее количество антирелигиозных брошюр было таково, что если все атеистические издания, выпущенные только в одном 1949 году, сложить в одну стопку, то получится пачка высотой примерно в 27 км. Именно такими величинами можно оценить роль Сталина в антирелигиозной политике.

иерей Николай Савченко

https://d-v-sokolov.livejournal.com/299482.html#cutid1

Послевоенные богоборческие взгляды Сталина

Если довоенные антирелигиозные цитаты Сталина были вполне обобщены и всесторонне проанализированы в трудах СВБ, то подобные же свидетельства после сентября 1943 года такого внимания не удостоились. Впрочем, не только богоборческие цитаты Сталина после войны не удостаивались изучения, но и вообще все его послевоенные документы, как то письма, телеграммы и статьи, ведь издание полного собрания сочинений остановилось на времени войны. Но в этой остановке нет никакой конспирологии, просто Сталин после войны почти перестал писать, выступать и вообще оставлять документальные свидетельства, а журналы посещений кабинета Сталина свидетельствуют о существенном сокращении его и так весьма слабой рабочей загрузки. В это же время сильно увеличилось время отпусков советского вождя и количество пропускаемых им заседаний Политбюро. Нас же больше интересуют свидетельства антирелигиозных мыслей, высказываемые Сталиным после сентября 1943 года.

Если довоенные антирелигиозные цитаты Сталина были вполне обобщены и всесторонне проанализированы в трудах СВБ, то подобные же свидетельства после сентября 1943 года такого внимания не удостоились. Впрочем, не только богоборческие цитаты Сталина после войны не удостаивались изучения, но и вообще все его послевоенные документы, как то письма, телеграммы и статьи, ведь издание полного собрания сочинений остановилось на времени войны. Но в этой остановке нет никакой конспирологии, просто Сталин после войны почти перестал писать, выступать и вообще оставлять документальные свидетельства, а журналы посещений кабинета Сталина свидетельствуют о существенном сокращении его и так весьма слабой рабочей загрузки. В это же время сильно увеличилось время отпусков советского вождя и количество пропускаемых им заседаний Политбюро. Нас же больше интересуют свидетельства антирелигиозных мыслей, высказываемые Сталиным после сентября 1943 года.

Следующая пространная цитата Сталина приводится из книги руководителя Албании Энвера Ходжи в его книге «Со Сталиным». Книга содержит фактически стенограмму нескольких встреч Сталина и Ходжи в СССР. Книга была издана на русском языке Институтом марксистско-ленинских исследований ЦК Албанской партии труда в Тиране в 1984 году. Данная цитата полезна в нашем исследовании потому, что она показывает основной замысел и основную политику Сталина в отношении Церкви и религии. По большому счету именно такой подход к религии и обслуживал Союз воинствующих безбожников. Вот какие слова сказал Сталин Энверу Ходже в Сухуми в 1947 году.

«Если тебе ясно, что религия — опиум для народа, и что Ватикан — центр мракобесия, шпионажа и диверсии в ущерб делу народов, то умеешь поступать как надо, как это поступали и вы. Борьбу против духовников, занимающихся шпионской и диверсионной деятельностью, никогда не рассматривайте сквозь религиозную призму, — сказал Сталин, — всегда рассматривайте ее сквозь политическую призму. Духовники должны повиноваться законам государства, потому что законы эти выражают волю рабочего класса и трудящегося народа. Хорошо разъясните народу законы и враждебность реакционного духовенства, чтобы и верующая часть населения хорошо видела, что под личиной религии и духовники ведут враждебную Родине и самому народу деятельность. Поэтому, убежденный фактами и аргументами, народ должен вместе с правительством бороться с духовниками-врагами. Наказывайте и устраняйте лишь тех духовников, которые не слушаются правительства и совершают тяжкие преступления против государства. Но, подчеркиваю, народ должен убедиться в злодеяниях этих духовников, убедиться также в никчемности и вредности

религиозной идеологии».1

Из приведенной цитаты мы видим, что Сталин прямо повторял ленинские слова «религия — опиум для народа», считал религиозную идеологию никчемной и советовал Энверу Ходже как бороться с религией. И главная борьба здесь — обвинение в политических преступлениях, но не прямое осуждение за религиозные убеждения. Здесь можно увидеть даже своего рода вообще уход из сферы религии в сферу политики.

Сам лидер Албании познакомился со Сталиным уже после войны. Если бы взгляды Сталина на религию претерпели изменение во время войны, то Энвер Ходжа не стал бы одновременно и самым преданным сталинистом, и лидером первой в мире страны с полностью искорененной из общественной жизни религией. Существуют фотографии Энвера Ходжи за его рабочим столом, на котором подписывались все постановления об искоренении религии в Албании. На фотографиях над рабочим столом Ходжи заметен большой портрет Сталина, что мы можем увидеть на страницах фотоальбома, выпущенного в Албании после смерти Ходжи. Примечательно также, что полное искоренение религии в Албании проходило в конце 1960-х годов с помощью своего рода народных погромов церквей и мечетей. На самом деле это были специально подобранные группы активистов воинствующего атеизма, а координацией этого занимались организации, представлявшие собой албанские аналоги СВБ. При этом формально Албанская партия труда не принимала участие в закрытии церквей, а занимала притворную видимость простого наблюдателя «народного гнева».

И надо подчеркнуть, что албанская политика закрытия церквей все-таки отличалась от советской политики 1937–1938 годов. В СССР проводились тихие репрессии с административными закрытиями храмов решениями власти. В Албании же это были больше народные погромы с последующим закрытием храмов, уже разгромленных. То есть в Албании роль аналогов Союза воинствующих безбожников была даже больше. Конечно же, такая архитектура богоборчества для Албании была передана и унаследована от Сталина.

Существуют и другие свидетельства отношения Сталина к религии после сентября 1943 года, достойные упоминания. Так, например, известны слова Сталина, обращенные к новоназначенному секретарю ЦК Суслову в 1947 году «не забывать об атеистической пропаганде среди народа».

Но наиболее колоритной фразой советского вождя следует признать высказывание, сделанное им во время Тегеранской конференции 1943 года. Эта фраза была сказана Сталиным на обеде после второго заседания Тегеранской конференции 28 или 29 ноября 1943 года. Во время обеда по воспоминаниям Черчилля и других участников произошел такой краткий диалог.

Черчилль: «Я полагаю, что Бог на нашей стороне. Во всяком случае, я сделал все для того, чтобы он стал нашим верным союзником…»

Сталин: «Ну, а дьявол, разумеется, на моей стороне. Потому что, конечно же, каждый знает, что дьявол — коммунист. А Бог, несомненно, добропорядочный консерватор…»2

Так обычно переводятся эти слова на русский язык. На английском языке данный фрагмент приведен в наиболее полном историческом описании деятельности Уинстона Черчилля, написанном Мартином Гилбертом. Его фундаментальный труд называется «Путь к победе». Цитата приведена в томе, посвященном 1941–1945 годам, где на стр. 574 этого труда Мартин Гилберт цитирует воспоминания Энтони Идена, министра иностранных дел Великобритании.3

Примечания

1. Ходжа Э. Со Сталиным. Тирана: Институт марксистско-ленинских исследований ЦК Албанской партии труда, 1984. На русском языке. С. 166–167.

2. Цит. по: Sir Anthony Eden. The Eden Memoirs: the Reckoning. London, Casell, 1965, p. 427.

3. Чолидзе А. Неопубликованные материалы из биографии товарища Сталина // Антирелигиозник. №12. 1939. С. 17.

иерей Николай Савченко

https://pravoslavnij.livejournal.com/113588.html

См. также:

15.05.1932. – Решением правительства СССР с одобрения Сталина "Союз воинствующих безбожников" начинает "безбожную пятилетку", поставившую цель: к 1 мая 1937 г. «имя Бога должно быть забыто на территории страны»

4.09.1943. - Встреча Сталина с высшими церковными иерархами – тактический поворот в церковной политике богоборческого государства

Игорь Курляндский. Протоколы церковных мудрецов. К истории мнимого поворота Сталина к религии и Православной Церкви в 1930-е годы.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.