Что я пытался и отчасти смог изменить в НТС в 1970‒1980-е годы (часть 4)

См. ранее:

Что я пытался и отчасти смог изменить в НТС в 1970‒1980-е годы (часть 1)

Что я пытался и отчасти смог изменить в НТС в 1970‒1980-е годы (часть 2)

Что я пытался и отчасти смог изменить в НТС в 1970‒1980-е годы (часть 3)

Знак НТС – «родовой знак Великого князя Владимира Святого, основателя Российского государства, изображённый в виде золотого трезуба на белом, синем и красном фоне или в чёрно-белом исполнении, без фона» (Устав НТС)

К этой четвертой части моих писем руководству НТС следует сделать несколько пояснений для новых читателей. В послевоенные годы Народно-Трудовой Союз с идеологией христианского корпоративизма (солидаризма) оставался самой крупной и активной антикоммунистической организацией Русского Зарубежья. Главным направлением работы по-прежнему считалось создание в СССР подпольной части организации для «революционного» захвата власти или её перехвата в случае наступления хаоса. Я считал это утопией и предлагал концентрировать усилия во влиянии на «конструктивные силы в правящем слое» с цель их национально-идеологического «окормления» и превращения в новую Русскую власть, там уже проявляли себя оппозиционные деятели культуры, науки, писатели, защитники памятников старины и природы, военные, их поддерживала и патриотическая часть номенклатуры ‒ эти круги в СССР называли «Русская партия» (см. о ней в соотв. главе книги «Вождю третьего Рима»). Но руководство НТС и в этой среде главным образом видело потенциал для организационного роста. Мои разногласия с руководством по этому поводу и попытки влиять на него описаны подробнее в моих воспоминаниях о работе в НТС (1970‒1980-е гг.).

Первый год жизни в эмиграции я получил возможность много читать, и занее недоступная литература Русского Зарубежья, особенно религиозно-философская, произвела во мне духовный переворот, помогла понять смысл мiроздания и обрести смысл жизни. С тех пор моей целью и жизненным долгом стало стремление сделать доступной открывшуюся Истину и моему народу, где эта Истина запрещалась и искоренялась, подменялась манкуртской ложью. На собственном опыте я ощутил, что Правда ‒ это главное и эффективное оружие для освобождения народа от лживой паразитической рабовладельческой системы, стремившейся покорить себе весь мiр. Я стал «служителем Слова» в сотрудничестве с эмигрантскими организациями, особенно с НТС. Это стало и моим главным жизненным «университетом». Быть может мои публикации об этом времени пригодятся историкам русской эмиграции, интерес которой в научной среде не ослабевает из-за важности ее наследия, к сожалению остающегося невостребованным в Отечестве.

Упоминаемые далее направления (секторы) деятельности НТС:

Акция «Стрела» ‒ почтовые отправки в СССР из многих стран мироизданий в формате обычного письма до 20 г; описание этой акции см.:

Р.В. Полчанинов. НТС и его «Стрелы»

Р.В. Полчанинов. Братство «Православное дело»

Зарубежная оператика ‒ встречи с советскими гражданами, временно находившимися за границей, беседы с ними и передача им литературы: это были спортмены, артисты, моряки, работники транспорта, торговли, различных советских представительств.

Закрытый сектор ‒ конспиративная часть организации, занимавшаяся связью с инакомыслящими кругами в СССР для создания там «молекул» зарубежной организации, для этого в СССР направлялись курьеры, провозившие туда литературу и вывозившие самиздатские рукописи для публикации в эмигрантском Тамиздате.

Правозащитный сектор ‒ созданное членами НТС Международное общество прав человека для защиты политзаключенных, проведения соответствующих общественных мероприятий, лекций, издания литературы для западного населения.

Был также небольшой Сектор иностранных дел, отчасти связанный с Закрытым и Правозащитным (для сотрудничества с единомысленными право-христианскими организациями и политическими кругами в западных странах, которые были готовы поддерживать антикоммунистическое движение в эмиграции и в СССР).

Издательский сектор: «Посев» (где я работал). В этом здании во Франкфурте-на-Майне был центр организации, а также типография, книжный слад и различные союзные службы.

+ + +

Председателю НТС

по поводу письма членам РК от 30.11.81

Франкфурт, 25.1.1982

Относительно совершенствования Программы НТС

1. Прежде всего необходимо указать (во вступлении или в заключении), что такое «программа»№, каково ее предназначение. Ибо очень многие люди, когда они просят «пришлите нам вашу программу», имеют в виду программу борьбы против режима, «инструмент борьбы», т.е. то, что у нас изложено в «Стратегической брошюре» (тоже устеревшей!), а не Программу построения будущей России. Во избежание разочарований у читателей, желательно уже в самом начале подчеркнуть, что наша Программа — это предложения по устройству будущей России, альтернативы для будущего.

2. Далее, в этом же вступлении желательно отметить, что наша Программа — не свод догм,а промежуточный результат творческих исканий, по состоянию на сегодняшний день, предполагающий дальнейшее развитие, переработку и, может быть, изменение тех или иных положений Программы в соответствии с конкретной реальностью будущей России. Пoдобнaя оговорка производила бы хорошее впечатление «скромности», особенно в нашу эпоху, когда говорят: «…не верьте тому, кто скажет: я знаю, как надо» (Галич).

3. То, что существующая Программа есть результат большой проделанной работы, не видно из ее текста. Это необходимо показать, т.к. многие подобные документы составляются «с кондачка» и, естественно, все политические группировки всегда «за все хорошее,против всего плохого». В нашей Программе необходимо, помимо предлагаемых готовых решений, объяснить (например, петитом в конце каждой главы), почему НТС по каждому данному вопросу принял именно это решение, сделал именно эти выводы, в чем их сильные стороны, в чем возможные слабые места. Нужно коротко сказать о том, что стоит «слева» и справа» от принятых нами положений, т.е. создать «фон», на котором положения нашей Программы выглядели бы более «выпукло», наглядно и убедительно. Иначе не видно, чем наша Программа отличается от прочих «программ» и деклараций в духе «за все хорошее…»

Все вышеизложенные три пункта пожеланий сделаны с точки зрения «пропагандиста», т.е. они касаются не содержания Программы как таковой, а лишь формы подачи этого содержания людям в нашей стране, с учетом психологических особенностей и этой страны, и этих людей.

Я думаю, что наша Программа может содержать в себе больше таких разъяснительных моментов, оставаясь в то же время Программой (документом, отражающим лицо организации); нельзя становиться в позицию, что «все это можно узнать в соответствующих других работах», ибо наши соотечественники — не специалисты, и они либо не имеют доступа к этим работам (живя в СССР), либо у них нет побуждения интересоваться ими (в эмиграции). Необходимо внести в Программу НТС этот «просветительский фактор. Необходимо правильно «подать» результаты проделанной работы.

Далее.

4. Чем бóльшим будет объем Программы, тем больше будет пунктов, с которыми те или иные люди будут несогласны. Поэтому, для целей нашей борьбы, в данное время, было бы целесообразно ограничиться основными принципиальными положениями, избегая детализации второстепенных вопросов, решение которых продиктует сама жизнь. Не уточняю здесь, какие места Программы я имею в виду, но такие есть. Поэтому мои предложения о разъяснительных примечаниях петитом не должны привести к увеличению объема Программы.

5. Помещенная в начале Программы краткая справка об истории и деятельности НТС — недостаточна, ее нужно значительно расширить. Необходимо хотя бы кратко дать информацию о ведущейся нами сегодня борьбе, а не ограничиваться рассуждениями о будущем.

6. Мне кажется, следует убрать помещенные после каждой главы лозунги. Они производят впечатление «барабанного боя», во всяком случае — кажутся назойливыми человеку в СССР, которому лозунги оскомину уже набили.

7. Что касается стиля и языка, то, на мой взгляд, в Программе заметен отпечаток какой-то «вторичности» по отношению к советским пропагандным формам: программа как бы отталкивается от них, а не «пашет» тему по целине, самостоятельно. Нет свежести языка, необходимой для убеждения.

8. Раздел «Религия, Церковь», вероятно, следует расширить и лучше объяснить, использовав материал ЕРМ [Елизаветы Романовны Миркович].

9. Больше внимания уделить переходному периоду, — так считают многие, и по этому вопросу будет много написано другими, так что я не буду вдаваться в подробности.

Изложив свои замечания по Программе, я хотел бы просить Комиссию по дальнейшей работе на Программой дать мне возможность ознакомиться с новым текстом Программы, когда он будет подготовлен, и высказать свои замечания относительно того, что является главный объектом моих замечаний — пропагандной стороне этого документа.

На мой взгляд, руководство НТС до сих не уделяет достаточного внимания пропагандной форме наших документов, тогда как, на мой взгляд тут кроется важный фактор усиления нашего воздействия на людей в стране. Одно и то же содержание может быть облечено в притягательную и отталкивающую формы, — к сожалению, это так. И наша недооценка психологического восприятия людьми наших документов отрицательно сказывается на эффективности работы организации. Я не уставал повторять этого в отношении материалов «Стрелы» — и благодарен, за то, что ко мне прислушивались; надеюсь, что будет учтена и моя благожелательная критика и готовность участвовать в оформлении содержания нового издания нашей Программы.

М. Назаров

Относительно принципов составления РК

Франкфурт, 25.1.82

Хотелось бы отметить два момента:

1.Необходимо найти возможность устранить существующую в группах на местах разницу в критериях по выдвижению (или оставлению) людей в РК. В одной местной группе могут предъявляться строгие, соответствующие Уставу требования, и кто-то из мало работающих союзников не будет рекомендован в РК, тогда как в другой группе в РК будут выдвинуты люди по соображениям, не имеющим отношения к реальному вкладу их в союзное дело — и эти люди получат право голоса члена РК.

2.Уже сейчас, на мой взгляд, среди членов РК есть довольно много таких, которые не только не отвечают уставным требованиям к члену РК, но и вообще не ведут никакой союзной работы. Это, мне кажется, оказывает разлагающее влияние на организационную дисциплину, особенно, когда молодые члены Союза видят, что тот или иной член РК практически ничего не делает. Это вредит также и престижу нашей организации в окружении: неработающий или оторвавшийся от союзной жизни член РК дискредитирует всю организацию в глазах тех людей, с которыми он сталкивается.

Мне кажется, что Совет должен напомнить членам РК о требованиях Устава и не делать из членства в РК нечто вроде почетного гражданства, как это в ряде случаев имеет место. Участие в руководстве политикой организации и признание прошлых заслуг должны быть разделены, для этого должны быть найдены соответствующие формы: например, можно учредить титул «почетного члена НТС» или что-нибудь в этом роде. Все это очень чувствительная и щепетильная тема, и иногда, конечно, нужно делать те или иные исключения, но они не должны превращаться в правило. Иначе минусы начинают перевешивать плюсы.

М. Назаров

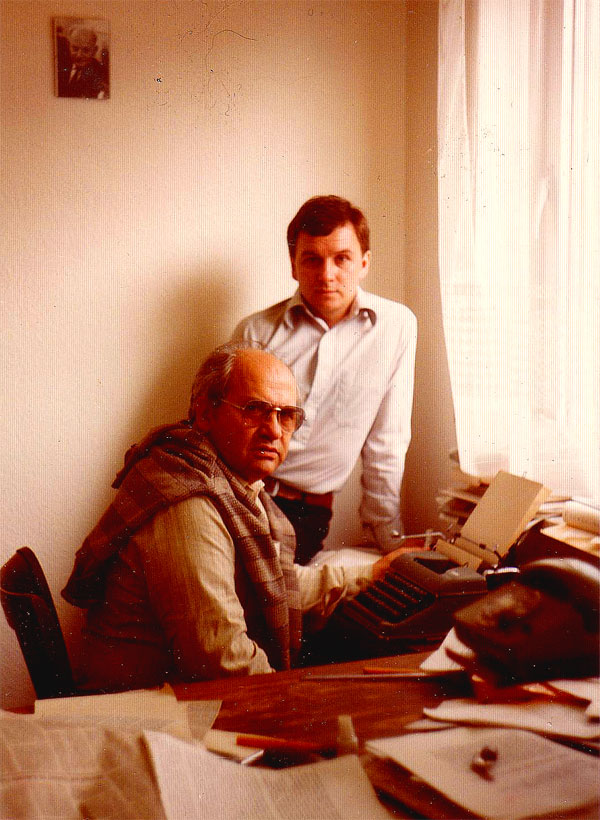

Гл. редактор «Посева» Я.А.Трушнович, сын А.Р. Трушновича, убитого чекистами в Берлине в 1954 г. при похищении; отв. секретарь М.В. Назаров (с лета 1982 г.). Франкфурт-на-Майне, примерно 1982-84 гг. В то время это и был весь рабочий состав редакции ежемесячного журнала.

В Исполнительное Бюро Совета НТС, Е.Р. Романову

(копия председателю НТС, А.Н. Артемову)

Франкфурт, 19.2.82

Докладная записка

Испытывая все большую неудовлетворенность (если не сказать — горечь) от состояния дел в нашей организации, позволю себе отметить главные помехи повышению эффективности нашей работы (как я их вижу) и внести на рассмотрение ИБ ряд предложений по их устранению.

1. Состояние кадров организации.

Это главная проблема. Как мне правильно возразили на последнем собрании франкфуртской группы в ответ на мою критику состояния дел во Франкфурте, т.е. союзном центре, ‒ большинство наших людей пожилые, состоят в НТС по 40 и больше лет и устали. Нельзя от них ожидать активности в нерабочее время, как я предлагал. Положение в союзных группах на местах, вероятно, еше хуже (а в США ‒ так вообще катастрофическое по моей оценке). В то же время председатель НТС оперирует (напр., на последнем собрании) такими цифрами, как «полторы сотни членов РК», а ранее даже было опубликовано сообщение о приросте членов организации на несколько, кажется 6%.

Мне кажется, что основой для принятия действительно разумных решений было бы ‒ отказаться от всех этих вводящих в заблуждение цифр и от связанных с ними иллюзий и объективно посмотреть на положение дел, как оно есть. Тогда вместо «полутора сот членов РК» едва ли вся организация располагает таким количеством членов ‒ если членом организации считать человека, соответствующего требованиям нашего Устава. Я не предлагаю исключать из НТС «мертвых душ» (но в РК по моему глубокому убеждению им не место, ибо это оказывает разлагающее влияние на всю организацию и прежде всего на молодых членов НТС или симпатизирующих нам). Но, кажется, довольно заниматься самообманом хотя бы в наших собственных рядах и на наших собственных собраниях. Надо реально посмотреть наши силы, чем мы в действительности располагаем, и перестроить работу организации таким образом, чтобы не распылять силы на поддержание иллюзорного количества членов организации (а эта работа по поддержанию и по подбадриванию «мертвых душ», связанная с этим переписка, поездки, материальные расходы отнимает силы и время у людей, которые могли бы эти силы направить на более важные дела). Мне кажется, что «коэффициент внутреннего трения» в нашей организации уже непомерно велик и продолжает расти. То есть, для получения единицы конкретного результата деятельности НТС, исходя из главной цели организации, наш аппарат затрачивает все больше усилий. Повысить отдачу вкладываемых нами усилий, и тем самым эффективность работы организации можно: 1) путем отказа от неэффективного растрачивания этих усилий на бесперспективных людей; 2) путем того, что наиболее важные для общей эффективности области работы должны возглавляться энергичными, инициативными и творчески работающими людьми. Такие люди у нас есть, но часто они заняты на работе, где их потенциальная активность используется на узких участках. Следовательно, было бы целесообразно произвести некоторое перемещения.

Я имею в виду прежде всего следующие области нашей работы:

2. Акция «Стрела»

Эта акция в данное время является едва ли не главной нашей мощностью воздействия на страну. Однако руководство этой акцией осуществляется из рук вон плохо, безынициативно, не творчески, без использования всех имеющихся в этом отношении возможностей. Почему руководство НТС до сих пор закрывает на это глаза? Ведь эту акцию можно удесятерить по объему и чрезвычайно разнообразить по методам отправки. Но для этого во главе «Стрелы» необходимо поставить нового человека.

Такого человека следует взять в систему [т.е. в число штатных сотрдников] на полный рабочий день. Предлагаю не откладывая, пригласить во Франкфурт на испытательный срок на эту работу по очереди несколько кандидатур: В. Филимонов, по-моему, первая кандидатура для этого, судя по тому, как он ухватился за «стрелу с начинкой», по преданности нашему делу и исполнительности. Если почему-либо не выйдет с ним, пробовать других, м.б. снимая с других участков, т.к. «Стрелу» можно превратить в серьезное оружие.

3. Зарубежная оператика

Даже во Франкфурте мы не используем имеющиеся для этого возможности. Существующие в нашем городе советские учреждения не обслуживаются (а среди них есть и такое, как военная миссия). Даже гостиница неподалеку от церкви в Рёдельхайме, где чуть ли не каждый день ночуют шоферы советских грузовиков (это мне на днях сказал служащий этой гостиницы) нами не обслуживается. Для чего, спрашивается, кому-то лететь на Канары, когда возможности есть и тут, под боком? Или взять Франкфуртский аэропорт ‒ по два рейса на Москву ежедневно.

Я согласен с АМЮ [Александром Михайловичем Юговым], что у зарубежной оператики должен быть освобожденный руководитель. Не надо отговариваться от этого тем, что, мол, это все входит в обязанности местных групп. Правильно, входит. Но местные группы у нас практически бездействуют и оживить их практически невозможно. Поэтому и возникает необходимость в центральном руководстве зарубежной оператикой и центральном привлечении людей к ней. Кандидатура для этого, на мой взгляд, самая подходящая ‒ Э. Гинзбург. Он мог бы работать во Франфурте и, конечно, много ездить по точкам. К тому же он имеет опыт этой работы и держать его на одном узком участке, по-моему, менее эффективно. (Это нисколько не отменяет той работы, которую ведет ААК [Алексей Алексеевич Кандауров, он занимался рассылкой из Франкфурта литературы по нашим точкам ее распространения в разных странах]; скорее это участок работы, вплотную примыкающий к работе ААК и занимающийся в первую очередь изысканием новых, неосвоенных во можностей.)

Одно из важных, на мой взгляд, направлений зарубежной оператики ‒ рассылка из Франкфурта по почте «Посева» и наших микроизданий на адреса советских учреждений за границей. Таких адресов можно набрать тысячи, и их нужно снабжать «Посевом» в централизованном порядке как бесплатных подписчиков. Пусть даже через них «Посев» будет лишь в незначительном проценте проникать в страну ‒ важно, чтобы эти люди, занимающие должности в слое, близком к рычагам власти, имели бы о нас правильное представление. (Для этого направления работы достаточно дать указани местным группам по сбору подходящих адресов, отпечатать их на карточки и подключить к системе обычной рассылки «Посева» [подписчикам]. Средства для этого ‒ расходы на увеличение тиража «Посева» и почтовые расходы ‒ думаю, не столь велики в сравнении с эффектом, который будет, если даже мы в этих советских учреждениях не приобретем ни одного члена НТС.)

4. Закрытый сектор

О работе этого сектора я не имею информации достаточной, чтобы безошибочно судить об эффективности его работы. Однако, иногда, из разговоров с руководством НТС у меня возникает впечатление, что закрытость этого направления работы ‒ удобная ширма и для сокрытия имеющихся в нем недостатков. Если, скажем, недостатки в организации «Стрелы» или в содержании «Посева» всем видны, то у закрытого сектора они закрыты.

Поэтому несколько моих замечаний об эффективности его работы основаны на косвенных данных и впечатлениях.

Я уже писал в одной из предыдущих докладных записок (она осталась без ответа) о том, что у нас не происходит перемножения коээфициентов мощности издательского и закрытого секторов, ‒ каждый из них существует сам по себе и это преимущество нашей организации перед всеми остальными эмигрантскими группами, печатными органами и кружками, т.е. наличие у нас закрытого сектора, не видно наружу и не используется нами. Прежде всего ‒ в наших печатных органах не отражается деятельность НТС в стране, из-за чего мы выглядим эмигрантской организацией, а не внутрироссийской, как нам хотелось бы. Второе ‒ «Посев» получает от закрытого сектора слишком мало и в плане общей информации о положения в стране. Хроника событий в «Посеве» составляется полностью по другим источникам, большей частью по бюллетеню Любарского, и это понимающим читателям видно, т.е. видно, что у «Посева» почти нет собственной информации.

Мне кажется, что одна из насущнейших необходимостей для всего нашего союзного дела ‒ поставить человека с заданием производить отбор и обработку информации, получаемой закрытым сектором из страны, для опубликовании ее в «Посеве». Это резко подняло бы политический вес и авторитет НТС, а так любому внимательному читателю рано или поздно приходит в голову вопрос: если они действительно имеют людей и групы в России, а за границей у них лишь «зарубежный центр», то почему никто нигде, в том числе и НТС сам в «Посеве», не пишут о деятельности НТС в стране? Не блеф ли все это? (А если у нас в этой области дела и вправду не блестящи и систематической подачи такого рода информации закрытый сектор обеспечить не может, ибо ее просто нет, то следует все же давать в «Посев» периодически проблемные статьи по вопросам освободительной борьбы и приводить имеющиеся немногие данные в качестве примеров, иллюстрирующих тот или иной вопрос, но чтобы, повторяю, хотя бы в такой форме были хоть какие-то данные о работе НТС в стране.

Не могу судить о конкретных направлениях работы закрытого сектора, но мне кажется, что не всё благополучно с выбором наиболее эффективных точек приложения наших усилий. Например, что эффективнее: расходовать больше сил на нахождение или взращивание членов НТС в провинции и на поддержание связи с ними, или же на «бомбардировку» кругов, которые по своей функции в обществе имеют бóльшие возможности воздействия на ход событий в стране, но не обязательно готовы вступать в НТС? Т.е. что для нас выгоднее: еще один член НТС в совхозе «Ставрополец» с его возможностями, или же еще один ведущий журналист или референт ЦК, получивший представление об НТС как об организации, стоящей на российских напионально-государственных позициях и таким образом представляющей собой со всеми своими заграничными связями потенциальный полюс новой власти? Мне думается, что важнее второе, и это направление должно преобладать над первым в соотношении 60:40, да и всех имеющихся или приобретаемых членов НТС и друзей в стране нужно ориентировать на распространение информации об НТС в наиболее эффективном втором направлении. Отпущенные нам историей малые сроки тоже уже поджимают и не оставляют времени на создание разветвленной организации или «подпольной армии освобождения» (по моему мнению, это утопический вариант в тоталитарной стране) или на ожидание критических событий и хаоса, чтобы «выступить на местах в роли организхующей силы».

В связи с этим приобретает очень важное значение развитие хорошо себя зарекомендовавшей акции «внутрисоюзной стрелы» (причем, в эти письма тоже очень важно вкладывать приложение с объяснением, кто послал, откуда адрес и т.п. ‒ для снятия психологического недоверия).

И еще один важный вопрос в связи с этим:

5. Качество наших основных программных материалов

В настоящее время НТС, как это ни странно, не имеет ни одного программного материала, который бы соответствовал сегодняшнему состоянию общества в СССР, расстановке политических сил, потребности людей в том, чтобы кто-то ответил им на вопрос: «что делать?».

а) Наша Программа слишком велика, чтобы быть документом-инструментом воздействия, отягощена деталями, и чем больше их, тем больше вероятности, что кто-то с той или иной деталью не согласится, а из-за этого и со всей Программой. Более подробно недостатки нашей Программы я описал в ответе на вопрос председателя НТС в январе перед Советом.

б) Наша «стратегическая» брошюра не отражает сегодняшней раскладки политических сил в стране. За прошедшие 10 лет она устарела.

в) Наша «техническая» брошюра устарела в том, что многие из упоминающихся в ней материалов [для создания множительных устройств] отсутствуют сейчас в продаже, что сегодня существуют ряд других методов и возможностей размножения литературы.

Вывод:

Нам сейчас необходимо в кратчайший срок создать одну броошюру, которая объединяла бы в себе: а) наш анализ положения и предложение тактики и стратегии действий; б) нашу программу-минимум, т.е. краткое изложеник или комментарий программы; в) описание технических приемов и средств, необходимых для подпольной работы и размножения литературы.

У нас нет времени, чтобы обычными темпами начинать на несколько лет работу по пересмотру Программы, стратегической брошюры и т.п. Следует поручить эту работу небольшой группе людей, под руководством ВДП [Владимира Дмитриевича Поремского]. Я готов предложить свои услуги в качестве секретаря-оформителя.

М. Назаров

ПС.

Я уже слышал неоднократно, что у НТС не хватает людей, чтобы поставить их на предлагаемые мною направления работы, чтобы они велись, как следует. Мне кажется, что вопрос ‒ где нам чего не хватает ‒ должен решаться, исходя из приоритета одних направлений над другими. Мне кажется, что предлагаемые мною вещи ‒ самого высокого приоритета. Однако до сих пор эти области работы либо имеют неподходящих руководителей, либо вообще не имеют. Я считаю, что не мое дело ‒ подыскивать для этого нужных людей. Это дело руководства (хотя я в некоторых случаях и назвал имена отдельных кандидатов, м.б. есть более подходящие, которых я не знаю). Но я убежден в том, что эффективность союзной деятельности сегодня требует решения упомянутых мною проблем в первую очередь. Причем спешно, а не с обычными для нвшего руководства темпами. От этого, я убежден, уже в самое ближайшее время, уже сейчас, зависит судьба нашего дела. Потому что мы подходим к кульминационной точке во многих отношениях.

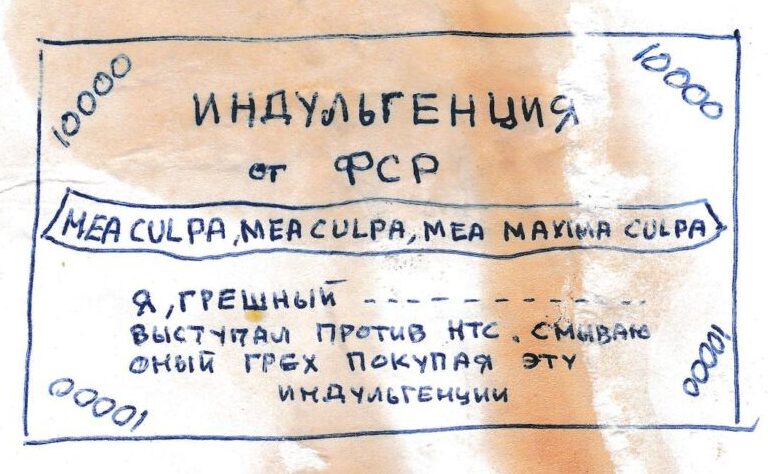

Это шуточная «Индульгенция» от энтээсовского Фонда Свободной России, которой мне было предложено искупить свои грехи критики руководства НТС. Её во время собрания нарисовал либо Слава Трушнович (гл. ред. «Посева»), либо Андрей Редлих (работник Закрытого сектора).

Примечание (март 2025 г.). Должен признать, что в тех психологически накапливавшихся разногласиях виноваты были обе стороны: инерционная «косность» большинства стареющего кадрового состава НТС (преимущественно из «второй эмиграции»), описанная и Солженицыным (я уже приводил его впечатления от знакомства с НТС во Франкфурте), ‒ но и моя самоуверенная суперактивность неофита, порою неделикатная в критическом отношении к заслуженному старшему поколению, тем более что в сравнении с ним у меня не было должного политического опыта, соборной культуры организационного общения, и было еще немало инерционной советской неграмотности во многих вопросах и в поведении в целом. Не знал я и того, что главным источником финансирования НТС были американские службы пропагандно-идеологической Холодной войны, которые выделяли деньги в основном на дорогостоящий закрытый сектор, видя в нем инструмент для поддержки диссидентов в СССР (поэтому их и публиковали без разбору в «Посеве» до моего неофитского появления там), а «Русская партия» им была чужда, и в годы горбачевской «перестройки» западные пропагандные службы (Радио «Свобода») стали ее «мочить» (о чем я уже много писал) и к 1990 году прекратили финансирование НТС, переключившись на диссидентов-западников и на сепаратистский развал СССР.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.