Iуда: предатель или избранникъ Божiй?

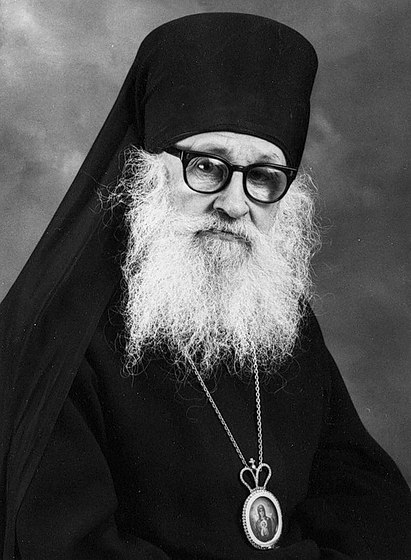

Епископъ Григорiй (Граббе)

«В ночь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в доме Симона прокаженного, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и старейшин было уже решено взять Иисуса Христа хитростью и убить Его, некая жена «грешница» возлила драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее поступке. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из двенадцати учеников Спасителя, преступное намерение предать беззаконному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной службе Великой среды прославляется жена грешница и порицается и проклинается сребролюбие и предательство Иуды». (Святитель Иоанн Златоуст)

Предательство Иуды издавна смущало умы и верующих простецов и мудрствующих богословов. Первые недоумевали: как Христос мог не разглядеть в своем избранном ученике из двенадцати человека с нечистой душой, вора, которому доверили казну, будущего предателя? И почему, даже зная его намерение на тайной вечере, Господь не остановил его? Мудрствующие богословы полагали, что Всеведущий Сын Божий, конечно, всё знал заранее, но Сам специально избрал предателя Иуду ради исполнения своего Искупительного подвига. Попустил его страшный грех или избрал? Тут не всё постижимо для человеческого ума.

Некоторые из этого дерзали оправдывать миссию «Иуды» и его самого. Это не только нашумевшее в 2006 году т.н. «Евангелие от Иуды» ‒ гностический текст, в котором нетрудно выявить еретическое содержание, не совместимое с христианским догматическим богословием. И не только произведенная на этом основании «реабилитация Иуды» Ватиканом в виде примирения с иудеями («Иуда Искариот не был предателем, а лишь исполнял волю Б-жью, как и остальные участники этой истории». ‒ «Еврейское слово», 2006, №3 /276/). Такую попытку, правда, более осторожную, из желания понять более сложное состояние Иуды, сделал и прот. Сергий Булгаков, который некоторые разумные логические рассуждения о том, что не следует всё объяснять сребролюбием, смешал с ненужными домыслами. Об этом статья известного церковного автора РПЦЗ, епископа Григория (Граббе).

Iуда: предатель или избранникъ Божiй?

По поводу статьи прот. С. Булгакова «Два Избранника», «Вѣстникъ Русскаго Хрiстіанскаго Движенія», №123, 1977 г.

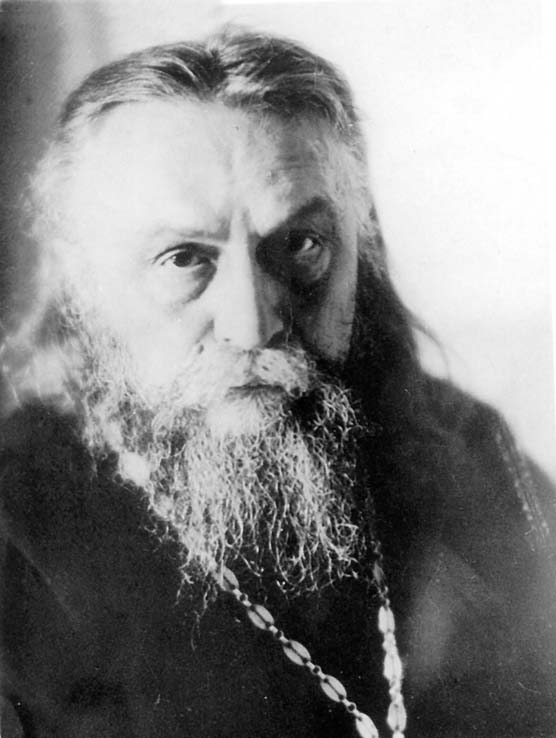

Трудно указать другого богословскаго писателя, который допускалъ бы столько противорѣчій, какъ прот. С. Булгаковъ. Это было бы, можетъ быть, полъ бѣды. Гораздо важнѣе, что онъ, съ гордостью еретика, излагаетъ гностическія мысли и другіе вымыслы, выдавая ихъ за православное богословіе. Въ свое время его богословіе было осуждено, какъ еретическое, нашимъ заграничнымъ Архіерейскимъ Соборомъ и Митрополитомъ Сергіемъ въ Москвѣ. Два полюса въ церковной жизни, порознь обнаружили булгаковскую ересь.

Трудно указать другого богословскаго писателя, который допускалъ бы столько противорѣчій, какъ прот. С. Булгаковъ. Это было бы, можетъ быть, полъ бѣды. Гораздо важнѣе, что онъ, съ гордостью еретика, излагаетъ гностическія мысли и другіе вымыслы, выдавая ихъ за православное богословіе. Въ свое время его богословіе было осуждено, какъ еретическое, нашимъ заграничнымъ Архіерейскимъ Соборомъ и Митрополитомъ Сергіемъ въ Москвѣ. Два полюса въ церковной жизни, порознь обнаружили булгаковскую ересь.

Въ двадцатыхъ годахъ я уговорилъ покойнаго Архіепископа Іоанна (Максимовича) дать православную оцѣнку сочиненіямъ о. Булгакова о почитаніи Божіей Матери и св. Іоанна Предтечи. Владыка Іоаннъ, какъ и я, въ то время былъ студентомъ Бѣлградскаго Богословскаго Факультета, года на два старше меня. Но я былъ редакторомъ и издателемъ небольшой газеты, въ которой и напечаталъ убійственную критику тогдашняго студента Максимовича. Впослѣдствіи, его статья безъ измѣненій была мною вновь напечатана въ журналѣ «Церковная Жизнь» (Іоаннъ, Епископъ Шанхайскій. Почитаніе Богородицы и новое направленіе русской религіозно-философской мысли. «Церковная Жизнь» за 1936 г. №№ 6, 7, 8-9, 10-11; 1937, № 1).

Очень основательная критика булгаковскаго богословія, до Соборнаго опредѣленія, была напечатана въ книгѣ Архіепископа Серафима Богучарскаго [Архіепископъ Серафимъ (Соболевъ). Новое ученіе о Софіи Премудрости Божіей. Софія, 1935], и затѣмъ частично въ книгѣ прот. Г. Флоровскаго «Пути Русскаго Богословія». Мой отецъ, гр. П.М. Граббе, въ брошюрѣ «О парижскихъ «богословахъ»» и въ докладѣ II Всезарубежному Собору, ярко показалъ гностическіе корни ученія о. С. Булгакова и полное его неправославіе.

Но кажется, послѣдній превзошелъ себя въ недавно напечатанной г. Н. Струве статьѣ объ Іудѣ подъ заглавіемъ «Два Избранника» (Вѣстникъ Русскаго Христіанскаго Движенія», 1977 г. № 123).

Помнится, что много лѣтъ тому назадъ я читалъ статью о. С. Булгакова объ Іудѣ въ журналѣ «Путь» и былъ потрясенъ его попыткой оправдывать предателя. Съ годами забылась бóльшая часть его аргументаціи, но осталось въ памяти глубокое возмущеніе его стараніемъ черное представить въ видѣ бѣлаго, а измѣну въ видѣ какой-то формы служенія дѣлу Божію.

Нынѣ напечатанная статья возвращаетъ насъ къ этой темѣ и вызываетъ удивленіе не только въ отношеніи о. Булгакова, но и Редактора, который рѣшился теперь напечатать статью въ защиту того, что въ богослуженіи называется «Іудинымъ окаянствомъ».

Евангеліе намъ очень ясно обрисовываетъ обликъ Іуды. Сначала, какъ и другіе ученики, онъ былъ охваченъ вѣрой въ Іисуса Христа. Затѣмъ онъ сталъ какъ бы казначеемъ Апостольскаго лика. Соприкосновеніе съ деньгами привязало къ нимъ его сердце, отвлекая его отъ Божественнаго Учителя, Котораго онъ началъ критиковать и наконецъ возненавидѣлъ, по мѣрѣ того, какъ сталъ и воромъ (Іоан. 12, 6). Не напрасно Апостолъ Павелъ пишетъ, что корень всѣхъ золъ сребролюбіе (1 Тим. 6, 10). Многіе изъ насъ знаютъ, какъ ученикъ, начавшій подъ вліяніемъ прелести критиковать учителя, иногда проникается къ нему безпричинной злобой. Таковъ былъ процессъ и въ сердцѣ Іуды.

Самъ Булгаковъ достаточно ярко описываетъ сатанинское овладѣніе душею и сердцемъ Іуды. Онъ видитъ его грѣхъ не столько въ сребролюбіи, сколько въ другомъ. Тутъ онъ правъ: появившееся сребролюбіе было началомъ паденія Іуды, завершившагося вхожденіемъ въ него сатаны. Булгаковъ справедливо пишетъ: «вхожденіе сатаны должно было завлечь его на путь сатанизма, обманомъ и самообманомъ, въ самомъ центральномъ и существенномъ. А это есть люциферизмъ, не «сребролюбіе», которое является профессіональной немощью экономнаго казначея (и въ этомъ только смыслѣ «вора»), но духовная гордость, ведущая къ духовному ослѣпленію (стр. 29).

Остановимся на этой мысли.

Прежде всего, «профессіональная немощь» казначея — отнюдь не воровство, а скупость даже въ отношеніи не принадлежащихъ ему денегъ. Экономность совсѣмъ не то, что воровство, т. е. присвоеніе не принадлежащаго казначею. Евангеліе совершенно ясно и просто называетъ Іуду воромъ, который только притворялся, что заботится о деньгахъ для нищихъ. Не кто другой, какъ Апостолъ Любви, изобличаетъ его лукавство и прямо называетъ его «воромъ». Приводя слова Іуды о томъ, что лучше было бы продать мѵро и деньги раздать нищимъ, Евангелистъ поясняетъ: «Сказалъ же это, не потому, чтобы заботился о нищихъ, но потому, что былъ воръ» (Ін. 12, 6).

Но прежде, чѣмъ переходить къ другимъ соображеніямъ о. Булгакова въ оправданіе Іуды, отмѣтимъ, что самъ онъ своего подзащитнаго опредѣляетъ ни болѣе, ни менѣе, какъ сатанистомъ, признаетъ за нимъ люциферіанизмъ, духовную гордость и духовное ослѣпленіе.

Съ другой стороны, этотъ сатанизмъ о. Булгаковъ старается соединять съ какимъ-то провиденціальнымъ служеніемъ Богу и приписать Іудѣ нѣкую особую близость къ Сыну Божію, называя его «вѣрнымъ другомъ Христа». Кстати, въ Евангеліи такихъ словъ нѣтъ. Слово «вѣрнымъ» вымышлено о. Булгаковымъ. Спрашивается зачѣмъ? Спаситель отнюдь не называлъ Іуду «вѣрнымъ другомъ», а только обратился къ нему со словомъ «другъ»! (Мѳ. 26, 50). И сказалъ Онъ это, зная, что Іуда пришелъ предавать Его, т. е. совершить поступокъ, отнюдь не дружескій. Такое обращеніе совсѣмъ не говоритъ за то, что Божественный Учитель свидѣтельствовалъ его вѣрность и дружбу съ Нимъ. Если застрѣливаемый священномученикъ благословляетъ своихъ палачей, значитъ ли это, что они его друзья и дѣйствуютъ по его порученію? Іуда подошелъ къ Спасителю съ личиной дружбы, когда предавая поцѣловалъ Его. У Сердцевѣдца тутъ скорѣе видна незлобливость, обличеніе его лукавства и послѣдній призывъ къ его вразумленію. «Беззаконный же Іуда не восхотѣ разумѣти».

Такъ именно и объясняетъ это св. Іоаннъ Златоустъ. Говоря о нашемъ долгѣ въ отношеніи заблуждающихся «увѣщевать ихъ, учить, утѣшать, умолять, подавать совѣты», онъ далѣе пишетъ: «И Христосъ предвидѣлъ, что предатель не исправится, однако не переставалъ со Своей стороны заботиться о немъ, увѣщевать его, угрожать ему, соболѣзновать о немъ… Въ самое же время преданія даже попустилъ облобызать Себя, — но все это для Іуды было безполезно» (Творенія св. Іоанна Златоуста, т. 7, стр. 805).

Фактически и психологически нелѣпы попытки о. Булгакова представить дѣло въ такомъ видѣ, точно «призвалъ его Призвавшій не къ одному хожденію за Нимъ и съ Нимъ до конца, но къ жертвенному противоборству во имя любви» (стр. 26). Іуда, въ глазахъ о. Булгакова, предатель только по внѣшности, а на самомъ дѣлѣ онъ сознательный соучастникъ искупленія. «Іуда зналъ, что творитъ, пишетъ о. Булгаковъ: онъ себя отдавалъ, собою жертвовалъ — и не за 30 сребренниковъ, но во спасеніе міра. Онъ зналъ свою незамѣнимость и предназначенность на такое совершеніе, на которое бы не отважился и не отдалъ себя на жертву никто другой во всемъ человѣчествѣ, кромѣ какъ только онъ — единственный. Это избранничество, которое онъ принесъ съ собою въ міръ, какъ сѣмя наростало въ душѣ его съ перваго же дня избранія, пока оно не созрѣло, пока не превратилось въ твердую волю къ предательству Любимаго во имя любви, связаннаго съ принесеніемъ самаго себя въ жертву, съ предательствомъ на погибель себя самаго» (стр. 27).

Въ одной этой нѣсколько длинной цитатѣ ярко выражено сознательное внутреннее противорѣчіе концепціи о. Булгакова. Для добра (осуществленіе искупленія) онъ видитъ необходимость въ участіи зла и въ этомъ планѣ одобряетъ это зло, которое самъ же правильно назвалъ сатанизмомъ (стр. 29). Слѣдуя этой логикѣ не надо ли намъ нести цвѣты къ памятнику Павлика Морозова? Вѣдь онъ, предавая отца, обрекъ его на мученичество, спасительное для его души. Своимъ зломъ онъ такимъ образомъ привелъ отца къ добру. Таковъ можетъ быть логическій выводъ при методѣ мышленія о. Булгакова.

О. Сергій Булгаковъ признаетъ, что «враги Христовы могли бы при взятіи Его обойтись безъ помощи Іуды» (стр. 26). Если такъ, то зачѣмъ надо было ему впадать въ сатанизмъ и обрекать себя на мученія, якобы для спасенія міра? Его грѣху онъ хочетъ придать какое-то особое благотворное значеніе, какъ подвигъ и участіе въ дѣлѣ искупленія. Интересно, что во всемъ своемъ трактатѣ о. Булгаковъ ни разу не цитируетъ св. Іоанна Златоуста, даже не упоминаетъ его толкованія, а только въ общей формѣ отрицательно отзывается о богослужебномъ ученіи Церкви о предательствѣ Іуды. Въ его сужденіи оно есть «грубое упрощеніе его образа въ богослужебныхъ текстахъ Страстной седмицы, такъ искажающее весь ея возвышенный и дивный чинъ» (стр. 11).

А между тѣмъ, св. Іоаннъ Златоустъ, со свойственной ему глубиною и трезвостью, отвѣчаетъ на возбужденные о. Булгаковымъ вопросы.

Златоустъ ставитъ вопросъ, связанный съ концепціей о. Булгакова:

«Если написано, что Христосъ такъ пострадаетъ, то за что же осуждается Іуда? Онъ исполнилъ то, что написано, но онъ дѣлалъ не съ тою мыслію, а по злобѣ» (стр. 812). Т. е. Святитель, какъ бы отвѣчая о. Булгакову, разъясняетъ: предсказаніе не есть насильственное распоряженіе. Господь предвидѣлъ поступки Іуды, но они не были указанной свыше, т. е. Самимъ Спасителемъ, миссіей и совершились не по послушанію, а по злобѣ Іуды.

Именно приписываніе Іудѣ о. Булгаковымъ якобы указанной свыше миссіи вызываетъ всѣ тѣ внутреннія противорѣчія, которыми изобилуетъ его статья. Съ одной стороны Іуда у него жертвующій собою сотрудникъ Искупителя, а съ другой — одержимый сатанизмомъ предатель своего Учителя. Онъ изъ подлинной евангельской исторіи вырываетъ стержень и тогда — распадается вся логика событій. Сатанистъ оказывается особо избраннымъ сотрудникомъ Сына Божія, предательство — жертвеннымъ служеніемъ Предаваемому.

Тутъ вспоминаются слова Апостола Павла: «какое общеніе у свѣта съ тьмою, какое согласіе между Христомъ и Веліаромъ?» (2 Кор. 6, 15). Отецъ Булгаковъ противорѣчитъ этимъ яснымъ словамъ Апостола. Онъ Веліара, въ лицѣ сатаниста, привлекаетъ къ участію въ дѣлѣ Христовомъ. Напомню здѣсь, что Іуду назвалъ сатанистомъ не кто другой, какъ самъ о. Булгаковъ. Впрочемъ, на стр. 24 о. Булгаковъ идетъ еще дальше, косвенно признавая участіе самого сатаны «въ искупленіи, какъ соискупителя».

Въ своемъ влеченіи къ Іудѣ, о. Булгаковъ опирается только на свое собственное воображеніе. Ни Евангелисты, ни вѣковыя преданія Церкви въ лицѣ богослужебныхъ текстовъ, въ томъ числѣ и имъ самимъ, конечно, неоднократно повторявшіяся слова молитвы передъ причащеніемъ («ни лобзаніе Ти дамъ яко Іуда»), для него не авторитетны. Вотъ примѣръ отношенія о. Булгакова къ Евангелію отъ Іоанна: Въ своей первой статьѣ объ Іудѣ, какъ мнѣ помнится, о. Булгаковъ писалъ, что въ четвертомъ Евангеліи мы все время ощущаемъ полярность и молчаливое противопоставленіе. Онъ находилъ, что оно выражается даже въ томъ особомъ оттѣнкѣ «непримиримости», который присущь изображенію Іуды у Апостола Іоанна. О. Булгакову, видимо, невдомекъ простая истина: любовь вѣрнаго ученика Спасителя и предательство вора, конечно, «полярны» и не могутъ быть иными. Какая можетъ быть «примиримость» у Церкви Христовой съ человѣкомъ, который «разумомъ сребролюбствуетъ, на Учителя враждебенъ показывается, совѣтуетъ, поучается преданію, свѣта отпадаетъ, тьму пріемь, соглашаетъ цѣну, продаетъ Безцѣннаго» (Сѣдаленъ утрени Великой Среды).

О. Булгаковъ ни во что ставитъ и свидѣтельство Писанія и столѣтіями повторявшіяся слова богослуженія, т. е. церковное преданіе. Осужденіе, изрѣченное Спасителемъ «гóре человѣку тому, лучше бы ему не родиться» (Мѳ. 14, 31) Булгаковъ вмѣняетъ ни во что. По его словамъ, эти грозныя слова приговора Іуда принялъ «не въ ослѣпленіи грошеваго сребролюбія, но въ люциферической жертвенности своей любви ко Христу» (стр. 30). Неправда ли замѣчательное выраженіе? Если слѣдовать такому примѣру, то нельзя ли говорить о ненавистнической любви, черной бѣлизнѣ или горячемъ морозѣ?

Не считаясь ни съ Писаніемъ, ни съ Преданіемъ, о. Булгаковъ прибѣгаетъ къ излюбленному имъ методу догадки, которая у него часто служитъ основаніемъ для догматическаго заключенія. Къ такимъ догадкамъ относится и то, что рѣчь объ Іудѣ «должна содержать повѣсть о прощеніи ученика, возлюбившаго и отъ любви предавшаго Учителя, о самоудавленіи его одновременно съ распятіемъ Христовымъ, о искупительной жертвѣ крестной и о смерти жертвенно-самоубійственной». Булгаковъ эти свои мечтанія называетъ «тайной Евангелія объ Іудѣ» (стр. 16).

Отецъ Булгаковъ завершаетъ свою кощунственную статью еще одной ересью: вопреки ученію Церкви и словамъ Спасителя, онъ говоритъ, что сатана «пребываетъ въ самообманѣ, доколѣ не возопіетъ со всѣмъ твореніемъ «благословенъ грядый во имя Господне» (стр. 31). О. Сергій Булгаковъ, т. о. не вѣритъ словамъ Спасителя о вѣчныхъ мученіяхъ демоновъ и грѣшниковъ: «идите отъ Меня проклятые, въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ его» (Мѳ. 25, 41). Огонь вѣчный исключаетъ раскаяніе и прощеніе сатаны. Слово «самообманъ» — не есть-ли здѣсь осторожная попытка какъ-то оправдать даже и отца лжи? Этотъ домыселъ Булгакова прямо противорѣчитъ принятому Церковью 9-му анаѳематизму противъ Оригена: «Если кто говоритъ, что наказаніе демоновъ и нечестивцевъ — временное и будетъ имѣть послѣ нѣкотораго срока свой конецъ, т. е., что будетъ возстановленіе демоновъ и нечестивыхъ людей, анаѳема» (Цитата по книгѣ А.В. Карташева. Вселенскіе Соборы. Парижъ, 1963, стр. 522). Не чувствуется ли тутъ у о. Булгакова и его послѣдователей то настроеніе, которое въ Апокалипсисѣ обличается у Ангела Лаодикійской Церкви: «ты ни холоденъ, ни горячъ; о если бы ты былъ холоденъ или горячъ! Но посколько ты теплъ, а не горячъ и не холоденъ: то извергну тебя изъ устъ Моихъ» (Ап. 3, 15-16).

Блаженнѣйшій Митрополитъ Антоній въ своихъ богословскихъ трудахъ объяснялъ тѣсную связь догматическаго ученія съ направленіемъ церковной жизни каждаго христіанина. Вѣра въ то, что сатана можетъ служить дѣлу искупленія и можетъ вновь стать свѣтлымъ ангеломъ, — нарушаетъ всѣ христіанскіе принципы. Она подрываетъ вѣру въ необходимость подвига и борьбы со зломъ. Неудивительно поэтому, что Булгаковъ, его ученики и сочувствовавшіе ему въ Парижѣ люди, не понимали, или не чувствовали всей грѣховности т. наз. Сергіанства, попытки служить Богу и одновременно отдавать дань Веліару. Они забывали евангельскій принципъ, что никто не можетъ служить двумъ господамъ (Мѳ. 6, 24). Если ихъ не волновало ученіе Булгакова объ Іудѣ, то не значитъ ли это, что они были воспитаны если не въ равнодушномъ отношеніи къ злу, то и не на непримиримости къ нему и ко всякому его проявленію? Только такимъ нечувствіемъ можно объяснить напечатаніе теперь кощунственной статьи о. С. Булгакова, даже безъ всякой попытки объясненія, кому и зачѣмъ это нужно.

Май 1978 г.

Источникъ: Епископъ Григорій (Граббе). Церковь и ея ученіе въ жизни. (Собраніе сочиненій). Томъ третій. — Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго. Свято-Троицкій монастырь, 1992. — С. 356-362.

+ + +

М.В. Назаров

Свою дерзновенную статью «Два избранника. Иоанн и Иуда, «возлюбленный» и сын погибели» прот. Сергий Булгаков начинает такими словами:

«Каждый год с приближением Страстной седмицы я опять заболеваю Иудой, неразгаданной его тайной, и снова всматриваюсь в его образ, ища его постигнуть в нем самом и в его взаимоотношениях: Иуда и прочие апостолы, Иуда и Иоанн, Иуда… и Христос. И один за другим снимаются и отпадают покровы, которыми окутана его тайна, и прежде всего литургический: как будто преднамеренно песнословие юродствует об Иуде (ибо как иначе понять грубое упрощение его образа в богослужебных текстах Страстной седмицы, так искажающее весь ее возвышенный и дивный чин?)».

Отсюда начинаются попытки о. Сергия открыть «тайну Евангелія объ Іудѣ», но его «болезненное» восприятие проблемы становится препятствием: эмоциональность берет верх над богословским трезвомыслием и заносит его в недопустимые дифирамбы Иуде, вплоть до некоей «люциферической жертвенности его любви ко Христу» и соучастия в Искуплении, с допущением раскаянности сатаны.

Конечно, вл. Григорий верно отвергает внутренне противоречивый домысел о. Сергия Булгакова о том, что «Іуда зналъ, что творитъ, пишетъ о. Булгаковъ: онъ себя отдавалъ, собою жертвовалъ — и не за 30 сребренниковъ, но во спасеніе міра. Онъ зналъ свою незамѣнимость и предназначенность на такое совершеніе, на которое бы не отважился и не отдалъ себя на жертву никто другой во всемъ человѣчествѣ, кромѣ какъ только онъ — единственный. Это избранничество, которое онъ принесъ съ собою въ міръ, какъ сѣмя наростало въ душѣ его съ перваго же дня избранія, пока оно не созрѣло, пока не превратилось въ твердую волю къ предательству Любимаго во имя любви, связаннаго съ принесеніемъ самаго себя въ жертву, съ предательствомъ на погибель себя самаго». ‒ Это явная ересь.

Однако мнение о. Сергия, что 30 сребренников ‒ это не главная причина предательства (он попытался их вернуть), ‒ возможно, верно в отношении другого сатанинского искушения Иуды. Возможно, он был неудовлетворен «смиренным бездействием» Христа, не желающим последовать надеждам еврейского народа выступить в роли Вождя «национальной революции» против римлян ‒ об этой политической причине вражды к Христу еврейских религиозных вождей говорит митрополит Антоний (Храповицкий) в работе «Христос Спаситель и еврейская революция» (Берлин, 1922). ‒ (Хотя это тоже не было главной причиной у вождей и старейшин, главным для них было нежелание передавать свою власть над народом истинному Мессии, что они сознавали и потому решили Его убить из зависти. Разумеется, это тоже им и, возможно, Иуде было внушено сатаной.)

О. Сергий в одном месте близко к этому замечает: «будем ли мы понимать его как сребролюбца, прельстившегося на нищенскую мзду, или же видеть в нем жертву ложной мессианской идеологии» и далее: «Иуда, сам того не замечая, сделался жертвой сатанинской провокации, которая, однако, не только не достигла своей цели, – погубить Иисуса, но привела к противоположному исходу, спасению мiра», ‒ вот только нельзя согласиться с продолжением этой фразы: «которого именно хотел и чему жертвенно отдавался и сам Иуда». ‒ Тут о. Сергия занесло не туда.

Даже если в богослужебных текстах, возможно, действительно, содержится «педагогическое упрощение причины» (которое вызывало протест у высокообразованного о. Сергия), ‒ то оно ничего не меняет в богословской сути данного события. Но и тайна в нем есть для ограниченного человеческого ума.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.