Наша демократия

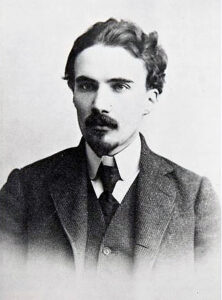

Г. Федотов

Не нужно быть пророком, чтобы видеть, что парламентарная демократия в Европе доживает последние дни. Страна за страной отрываются от демократического берега и бросаются в темные волны диктатуры в поисках совершенно неведомого нового строя. В центре Европы Швейцария и Чехословакия, севере Скандинавские страны с Голландией остаются пока единственными устойчивыми островками демократии. Теперь и Францию нельзя к ним причислить. Но ясно, что, если произойдет обвал Франции, то никому не устоять. Уцелеет, пожалуй, Англия, с ее системой тысячелетней давности — единственная страна, где парламентаризм туземное, а не привозное растение. Может быть, здесь он сумеет приспособиться к новым требованиям жизни, — хотя и в Англии недовольство режимом крепнет, и, даже помимо слегка комических здесь фашистов, растет число приверженцев корпоративной или иной, нового типа, демократии.

Не нужно быть пророком, чтобы видеть, что парламентарная демократия в Европе доживает последние дни. Страна за страной отрываются от демократического берега и бросаются в темные волны диктатуры в поисках совершенно неведомого нового строя. В центре Европы Швейцария и Чехословакия, севере Скандинавские страны с Голландией остаются пока единственными устойчивыми островками демократии. Теперь и Францию нельзя к ним причислить. Но ясно, что, если произойдет обвал Франции, то никому не устоять. Уцелеет, пожалуй, Англия, с ее системой тысячелетней давности — единственная страна, где парламентаризм туземное, а не привозное растение. Может быть, здесь он сумеет приспособиться к новым требованиям жизни, — хотя и в Англии недовольство режимом крепнет, и, даже помимо слегка комических здесь фашистов, растет число приверженцев корпоративной или иной, нового типа, демократии.

Ближайшая, самая поверхностная причина, объясняющая столь легкое и повсеместное крушение демократических режимов, — это их слабость. Демократия нигде не умела защищать себя: она погибает почти без сопротивления. В сущности, эта причина могла бы быть достаточной. Режим гнилой и ненавистный народу может существовать десятилетия, держась на штыках. Зато самый идеальный правопорядок не просуществует и нескольких лет, даже месяцев, будучи беззащитным. Любой бандит имеет больше шансов основать государство, нежели философ. Новейшая история лишний раз подтвердила эту истину. В политике слабость не только несчастье, но и порок. Не умея защитить себя, власть тем более не в силах осуществлять ответственных решений, вести народ к творчеству новой жизни. Слабость демократии сказалась всего сильнее в послевоенную эпоху, которая воспитала целое поколение на крови, приучив видеть в насилии добродетель. В этом элементарном смысле демократия гибнет в Европе жертвой войны. Это готовы признать все ее защитники, которые пытаются этим фактом смягчить горечь ее утраты: демократияде слишком хороша для нашего жестокого времени. Она воскреснет, когда мир преодолеет кровавый кошмар войны.

Однако, не одна война убивает демократию. Для нее оказывается смертельным и социальный вопрос, перед которым поставлен современный мир. Я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы живем уже в эпоху социальной революции, — величайшей, какие знало когда-либо человечество. Современному государству поставлены гигантские социальные задачи, не разрешив которых, оно гибнет. Огромная ответственность, воля, работоспособность требуются от вождей народа. И в эти дни демократия разоблачает не только свою беззащитность, но и свое безволие.

В Германии, где Гитлер пришел через демократию, она умерла уже раньше естественной смертью. Демократический режим сделался невозможным из-за отсутствия парламентского большинства. Парламентское большинство, которое казалось чем-то естественноданным, само собою разумеющимся в XIXвеке, теперь достигается все с большим трудом. Вне специфически англо-саксонской системы двух партий, большинство почти всегда создается лишь коалицией партий, т. е. ценой компромисса. Но самая обостренность политической борьбы, самая грозность поставленных историей социальных проблем, делает партийное соглашение почти невозможным. Так парламент отказывается служить, когда власть всего нужнее — как насущный хлеб. Не удивительно, что народ ищет и создает ее вне стен парламента.

Исчезновение большинства является результатом партийной системы в обстановке обострившейся политической борьбы. Эта система, непредусмотренная ни в одной из конституций, во Франции прямо враждебная духу якобинской республики сделалась жизненно необходимой для парламентаризма. Без нее политическая машина просто не может быть пущена в ход — мы увидим далее, почему. Но в итоге партийный чиновник или партийный агитатор стал типом парламентария и поставщиком министров. A priori ясно, что для партийной борьбы требуются иные качества, чем для управления государством. Красноречие, интриги, верность доктрине создают карьеру партийных вождей. Для государства нужны знание, опыт и свобода от предвзятых мнений. Для большинства партий выборы и выборная борьба исчерпывают круг внепарламентской работы. Но в условиях современности, с ее средствами грубой рекламы и массового «действия», выборы развертываются в грандиозную эпопею лжи и гипнотического одурения масс. Политическая мысль доводится до крайнего примитивизма. Лозунги сталкиваются с лозунгами, подкрепляемые, в лучшем случае, остроумием, в худшем и обычном — клеветою и игрой на низких страстях: классовой, национальной, религиозной злобы. Демагога часто сравнивали с царедворцем. Но царедворцы бывают плохими министрами. Демагог, изучивший искусство льстить народу и вести его к урнам, не может требовать у него жертв и вести на подвиг.

Было время и столь еще близкое, что наше поколение его помни — когда политик, и именно парламентский политик, был подлинным вождем народа. Отдавая дань демагогии (как министр самодержавного монарха придворному этикету), он умел сохранить верность идее, и служение ей очищало его от грязи партийной борьбы. За идеи (свободы, социализма) шли в тюрьмы, умирали, жертвовали всем. Такие политики могли водительствовать, а не только маневрировать. Но, с одной стороны, вырождение идей, с другой, коррупция, вносимая в политику финансовым капиталом, убили политический идеализм. Тип политика измельчал. Люди культуры, просто порядочные люди все более уходят из политической жизни, предоставляя ее ловким оратором и сомнительным дельцам. Политика стала делом презренным, парламентарии предметом глумления. Среди них, конечно, есть немало честных людей. Но в честность их не хотят верить, как не верят в честность министров выродившейся монархии. Народ не узнает себя в своих представителях. Нельзя и вообразить, что он станет защищать их своей грудью, когда его избранники подвергнутся насилию. Но без этой готовности парламентский режим невозможен. Он покоится на доверии и на воле народа, и не может держаться на полиции как монархия — хотя бы в десять раз более упадочная.

Так протекает закат демократии. Народ ушел от нее — даже в тех странах, где она еще существует. Вне ее он ищет своих вождей и избранников. Потому что политика не умерла. Наша эпоха бесконечно далека от политического индифферентизма, и, если чем страдает, то никак не малокровием, а скорее полнокровием политики. К великой социальной проблеме наших дней — один путь: чрез политическую волю, чрез концентрацию всех сил народа в ответственном и уверенном в себе водительстве. И вожди находятся, вожди ведут — куда?

Фашистские диктатуры, в такой же мере, как и коммунистические, суть органы для социальной революции. Но отвлечемся сейчас от их социальной роли и вглядимся исключительно в их политическую структуру. Могильщики демократии, утверждающие совершенно новый тип государственного властвования, какую политическую форму они несут с собой?

Прежде всего ясно, что, не взирая на абсолютизм их теорий, фашистская форма государства является — по самой природе своей — временной и переходной. Она покоится на неограниченном личном обаянии вождя, который в дисциплинированной партии концентрирует и направляет революционную энергию масс. Но все эти три момента преходящи. Вожди стареют и умирают, партии перерождаются, народы изживают революционную лихорадку и возвращаются к мирному труду. Кто будет нести государство, кто будет выражать «народную волю» в пореволюционную эпоху? Теоретически здесь возможны три случая. Или фашизм есть мост к цезаризму, к наследственной империи, где вчерашняя партия перерождается в бюрократический аппарат. Тогда впереди слишком знакомая полоса абсолютизма с его возможностями технической цивилизации, но с непременным отмиранием политики и, постепенно, всякого динамического напряжения в духовной культуре. — Новая империя Диоклетиана-Константина, как ее провидит Шпенглер. Второй возможный исход — это партия, «отбор», который увековечивает себя в качестве новой аристократии организаторов труда. Он становится новым классом или даже кастой — быть может, наследственной. В перспективе сначала духовная, а потом, может быть, и физическая деградация масс, порабощенных новым «сверх-человечеством». — Это одна из утопий Уэльса. И, наконец, остается третья возможность — демократической эволюции фашизма. Эта возможность заложена в создаваемой им корпоративной (или советской) системе. Если она окажется достаточно жизненной, то именно она может пережить и заменить сошедшего со сцены вождя и выродившийся партийный отбор. Но корпорация строится снизу, это форма организации и самоуправления трудящихся масс. Сама из себя она способна создавать и квалифицированный отбор и вождей — необходимые, по Аристотелю, аристократический и монархический моменты всякого, и демократического государства. Тогда фашизм будет лишь переходной ступенью к новой, корпоративной или социальной демократии. И это единственный, по нашему убеждению, исход, который спасает европейское человечество — или, по крайней мере, создает социальные условия для спасения — от гражданской смерти.

Мы исходили из предположения об имманентной эволюции фашизма. Если в этот процесс вмешается революционный фактор, он может воздействовать в пользу демократического исхода. И, наконец, у демократии есть еще не малые площади на политической карте Европы и Америки, где она вольна распорядиться своей судьбой: вольна избавить свои народы от горькой чаши тирании и сама выполнить ту задачу, которую — выполнит или нет фашизм, неизвестно, — но которую он провозглашает своим делом. Эта задача двоякая: экономическое преобразование общества и создание новых политических форм социальной демократии. И мы видим, что Америка в серьез и вплотную подошла, по крайней мере, к первой из этих задач. Итак, вопреки очевидности сегодняшнего дня, мы убеждены, что для демократии не все потеряно. Что ей принадлежит будущее. Когда рассеется пыль, окутывающая место стройки, когда уберут леса, новое здание европейского общества — столь же отличное по своему стилю от XIX века, как архитектура Лекорбюзье от классической Ghambre des députés— будет все же новой формой демократического, а не иного государства. Демократия умерла, да здравствует демократия!

Для большинства, как друзей, так и врагов демократии в наши дни она неразрывно связана с формулами XIXвека. Ее защитники и противники берут ее enbloc — так, как она сложилась в буржуазно-парламентарных странах уходящей эпохи.

От того имя ее стало теперь ненавистным для новых поколений. Партия, которая рискнула бы теперь написать на своем знамени демократию, даже нео-демократию, теряет много шансов на популярность. «Новый Град» не партия, «Новый Град» не популярен, нам нечего терять, и потому мы защищаем демократию.

Но, защищая, прежде всего, необходимо определить ее. Что мы считаем постоянным и существенно ценным содержанием этой идеи в изменчивости ее исторических форм? Историк всегда говорит о демократии в ином, более широком смысле, чем политик. Для последнего она явление конца XIXвека, для первого она дана в республиках древней Греции и Рима, в средневековых коммунах, в Великом Новгороде — в таких формах, которые имеют мало общего с современным парламентаризмом. Что же такое демократия?

Я отвлекаюсь от чисто социального понимания ее, как строя, действующего в интересах народных масс, низов народа. В этом смысле фашизм и коммунизм, конечно, демократичны, — как, может быть, демократичны по своим тенденциям древне-московское царство и диктатура цезарей. В политической демократии народ является чем-то большим, чем объектом попечения власти. Демократия сама есть власть народа. Источником власти в ней является народная воля. Из этих понятий, смысл которых теперь почти утрачен, надо исходить. Попробуем анализировать понятие власти или воли народа, чтобы найти его политическую сердцевину. Мне думается, что оно содержит две равно необходимые идеи. Первая относится к символу, вторая к социальной действительности. Символ в политике не последняя вещь. Для иных форм, например, для монархии, — это все. Монархия живет исключительно силой иррационального символа. Но и демократия живет ею, и когда мистика символа умерла, вырождается и политическая форма. Этот символ, эта мистика в демократии есть имя народа. В демократии все вершится именем народа, как в Англии именем короля (почему Англия и не может быть чистой демократией). Народ мыслится живой личностью, более глубокой и мудрой, чем все составляющие его личности — «сыны народа». Его волю, нередко глубоко скрытую, нужно найти и исполнить. Если эта воля может погрешать, то она же несет в себе и возможность искупления. Эта мистика народа, существовавшая в язычестве и в христианстве, у нас всего ярче выражена была славянофилами, которые не зря связывали ее с идеей соборности. Позитивизм к ней слеп и глух. Он пытается «очистить» демократию от ее мистического привкуса, и этим подрубает самые ее корни.

Этой мистики демократии, однако же, недостаточно. Мы знаем, что славянофилы не были демократами, ибо передавали царю всю силу власти. Необходима политическая реализация «народной воли». Как определить ее? Всеобщим голосованием? Плебисцитом? Но плебисцит, устанавливающий империю Наполеона, кладет конец демократии. Римская империя всегда хранила память о своем происхождении из народной воли. Декреты сената и военные пронунциаменто, передававшие неограниченную полноту власти новому цезарю, свидетельствуют о демократическом происхождении принципата. Но принципат не демократия. Верно то, что голосования, независимо от их способа и формы, составляют неотъемлемую черту демократической техники власти. Но суть не в них, а в чем-то, что лежит за ними. Это «что-то» мы могли бы определить, как самоуправляющийся народ. В демократии народ не слагает с себя заботы об «общем деле» — res publica, — но весь, в полном составе своих граждан, несет государственное служение и государственную ответственность. Конечно, это служение ложится не на всех в одинаковой мере: не одинакова и та политическая ответственность, которая падает на каждого. Еще важнее подчеркнуть, что самоуправление народа, проведенное последовательно, принимает формы не только государственного народовластия, но и местного, муниципального и профессионально-хозяйственного самоуправления. И последние, частные формы, быть может, для народных масс являются более существенными, чем высокая политика, участие в которой всегда грозит сделаться номинальным для непосвященных. Во всяком случае, лишь на основе частных самоуправлений может строиться политическая власть народа. Без этой основы демократия ничем не защищена от перерождения в цезаризм. Для демократии существенно, чтобы каждый гражданин в той или иной форме, свободно и активно участвовал в организации и творчестве «народной воли». Номинальное равенство в этом участии (достигаемое счетом голосов) является лишь одной из разновидностей демократического принципа, характеризующей демократию нового времени, но никак не все исторические формы ее.

Среди основоположных ценностей демократии в наше время часто указывают на неотъемлемость личных прав и свобод. В порядке ценностей свобода личности для христианского политика стоит бесспорно на первом месте: она превыше всех политических форм. Но сама она не является политической формой, тем менее связанной непременно с демократией. В нашу эпоху демократия восприняла свободу личности в наследие от буржуазного либерализма, который совсем еще недавно противополагал себя демократии (Токвиль). Но тема свободы — от государства — совершенно иная, чем тема власти — в государстве. Поэтому в дальнейшем мы совершенно отвлекаемся от момента свободы и говорим о демократии лишь в смысле самоуправляющегося народа, именем народа осуществляющего государственную власть.

Современная демократия, дважды рожденная — пуританской революцией в Англии и якобинской во Франции — несет в себе печать неизгладимой двойственности, — хочется сказать, двуличия. Первично-христианское благородство ее глубоко искажено прививкой атеистического материализма XVIII века. В этом отношении она вполне разделяет судьбу свободы. Свобода, рожденная под знаком христианской свободы совести, скрестилась с буржуазной свободой торговли (третья линия родословной ведет к феодальной свободе лица). Экономическая свобода, сделавшаяся невозможной в наше время, психологически скомпрометировала и христианскую свободу совести. Наш долг — христианских свободолюбцев — очистить нашу свободу от сомнительных примесей, размежеваться с буржуазной свободой собственности. Но та же задача стоит перед нами и в отношении демократии. В предыдущем номере «Нового Града» мы пытались установить вечные христианский основы демократии: идею народа Божия, соборно ищущего и осуществляющего Его волю. Не останавливаясь сегодня на этом идеальном лике демократии, посмотрим, в чем буржуазный рационализм исказил его и как должна его выпрямить чаемая нами новая демократия.

Эти искажения, все вытекающие из атомистического представления об обществе и из борьбы интересов как содержания политики, могут быть сведены к трем основным заблуждениям.

1. Участие во власти есть право и интерес каждой личности. Человеческие особи-индивидуумы, равные в своих правах и функциях, строят государство путем борьбы и соглашений, для защиты своих интересов. Политический индивидуум-гражданин вырывается из всех органических социальных ячеек и групп, в которых протекает его жизнь, и одиноко противостоит государству в выражении своей политическойволи. Воля народа есть сумма или арифметическая функция всех частных воль. Отсюда стремление современной демократии к скрупулезному выравниванию шансов (голосов) отдельных воль — что, действительно, достигается всего совершеннее в системе всеобщего равного и прямого голосования. Но так как очевидно, что все выражения личных воль, по своей дробности и необозримому множеству, не могут быть сведены к единству, то граждане объединяются в территориальные округа, не по общности местных интересов (средневековый принцип), а просто по смежности. Но и ограниченные локально округа все же слишком обширны, чтобы граждане сами могли договориться о кандидатах. Отсюда посредничество партий, которые берут на себя выражение коллективных воль. Без партий современная демократия существовать не может, но партии явно и жестоко искажают выражение индивидуальных воль, действительно, за исключением немногочисленных членов партийных организаций, остальные граждане лишь из некоторых пунктах разделяют взгляды той партии, за которую они голосуют. Большинство, быть может, раскалывается почти равным отвращением к конкурирующим программам и в конце концов голосуют не за свой политический идеал, а за наименьшее зло. В результате та парадоксальная ситуация, которую мы видим в наши дни. Парламент, вышедший из всеобщего голосования, может вовсе не пользоваться доверием страны — быть одинаково противным большинству граждан, которые, обманутые посредничеством партии, не видят в нем собрания своих избранников. Попытки исправления территориальной системы представительства введением пропорционального принципа лишь закрепляют господство партийного режима.

2. Представительство народа, его законодательный корпус, должно быть возможно точным отражением интересов и настроений в стране. Политическая карта парламента есть повторение, в уменьшенном масштабе, политической карты страны. Пропорциональная система является идеалом этого соответствия. Но из этого принципа прямо вытекает невозможность построения общей воли — воли народа. Партийное большинство, как мы знаем, есть явление редкое, скорее исключение, чем правило, при развитой партийной дифференциации. Депутаты, связанные своей программой — часто императивным мандатом партии, — не имеют ни воли, ни даже права на соглашение, которое представляется изменой партии и избирателям. Так национальное единство разбивается в куски в угоду борющимся за власть кликам, из которых ни одна не может обеспечить себе победы.

3. Власть, т. е. исполнительная власть, есть приказчик народа. Она должна держаться в строгих рамках данных ей инструкций. Организованное недоверие к власти и самый придирчивый контроль ее считаются добродетелью демократии. В некоторых странах (французского типа) постоянная смена правительства является результатом этого контроля. В итоге у правительства нет ни времени, ни свободы действий ни для одной широкой и ответственной реформы. Текущие дела и борьба за самосохранение исчерпывают энергию политиков, стоящих у власти, как борьба за власть — вождей оппозиции. Оттого-то парламентские режимы оказываются неспособными ни к проведению социальной реформы, ни даже к самозащите от революции.

Всем этим демократическим ересям мы противопоставляем следующие положения, вытекающие из нашего понимания органической демократии.

1. Участие во власти не есть право личности, а ее долг. Власть не пирог, который делится между сотрапезниками, не акционерная компания для общей прибыли. Власть общее дело, требующее общих жертв. Власть народа строится, исходя из целого, а не из его частей. Народ осуществляет свою волю через посредство своих естественных или создаваемых им органов — групп, из которых слагается социальное тело. Чрез эти группы личности связаны с государством. Их прямое действие (подобно плебисциту) является исключением. Косвенность выборов (выражение, имеющее смысл лишь с индивидуалистической точки зрения) есть иное выражение того же самого факта, что группы, а не личности являются политическими органами государства. Равенство избирательных голосов не может быть учтено в органической системе и оно не является даже идеалом, ввиду неравенства сил для служения общему делу. Всеобщность голосования остается постулатом социального воспитания, как школа общей жертвенности, общей работы и общей ответственности. Законные интересы личности обеспечиваются при этом ее правами, а не ее властью. Независимо от доли своего политического влияния, она имеет неприкосновенную для государства и общества сферу свободы, — свое святая святых, — у порога которого, как в средневековом иммунитете, останавливается всякий агент государства.

2. Представительство народа есть отбор лучших — мудрых и справедливых — для отыскания и творчества (а не выражения) народной воли. Народная воля не дана непосредственно. В наличности имеется лишь хаос противоречивых мнений и интересов. Построить политический порядок из этого хаоса есть творческая задача, выходящая далеко за пределы компромисса. Всякая политическая проблема (дипломатическая, хозяйственная, административная) есть, прежде всего, проблема совершенно подобная научной, художественной или технической задаче. Никакой подсчет мнений или их балансирование не приблизит нас к решению задачи, которая дается только творческим усилием. Момент соборования, т. е. сосредоточения общих воль, направленных к единой цели, может быть могущественным фактором, и в нем сила и правда демократии. Но для него должны быть даны непременные условия. Прежде всего, искомое решение до самого конца должно оставаться неизвестным. Ни граждане, посылающие депутатов, ни депутаты, собравшиеся вместе, еще не знают — не должны знать (могут лишь догадываться) об идеальном решении, которое они примут. Ибо это решение должно сложиться в итоге общей работы. Способность переубеждаться, готовность к отказу от всех своих привычных идей и предрассудков должна быть первой добродетелью народного избранника. Теперь он боится изменить партии и предает народ. В органической демократии единственным, связывающим его мандатом, будет его совесть и его понимание общего блага. Легко видеть, что этому идеалу современный парламент удовлетворяет в меньшей степени, чем даже совет средневекового или абсолютного монарха — Боярская Дума древней Руси или Витанагемот англо-саксонских королей.

Из сказанного следует, что выборы должны быть построены не на оценке программ, а личных качеств кандидатов. Лишь общая направленность его идей может быть учтена при выборах. Но выборы на основе личной годности осуществимы лишь в узких группах, связанных общностью жизни и работы, т. е. всего естественнее в группах профессиональных. Партии могут существовать как лиги для пропаганды известных идей. Во всяком случае избранный не может принадлежать ни к какой партии или обязан выйти из партии в момент избрания.

3. Власть есть водительство народа, а не служба приказчика, выполняющего хозяйские указания. Власть получает от народа лишь общие задания, лишь цели для политического действия. В отыскании нужных средств, зависящих от изменчивой политической обстановки, в энергии и такте применения этих средств заключается политическое искусство властвования. Ибо власть есть искусство, и талантливый вождь подобен художнику. Всякое дело может быть испорчено неловким выбором средств. Бестактность вождей или стоящих за ними групп может вызвать, например, войну, которой не хотят ни они, ни народ. Раз выбранная из многих возможностей линия поведения должна проводиться последовательно, не считаясь с критикой, которая исходит из совершенно иных предпосылок и не обладает нужной компетентностью. Это значит, что власть должна быть сильной, независимой от Совета законодателей и отдавать отчет в своих действиях лишь по истечении достаточного срока своих полномочий. Создается ли она избранием законодателей или плебисцитом всего народа, это вопрос второстепенный, хотя, при исключении партий из избирательной борьбы, плебисцит возможен лишь при высокой политической сознательности масс. Современный американский президент или римский консул всего более удовлетворяют идеалу сильной демократической власти. Впрочем и политическое развитие Англии движется в том же направлении.

Таковы общие принципы, которые ложатся в остову «нео-демократии». От них до конкретного проекта государства дистанция огромного размера. Она может быть заполнена не теоретическим прожектерством, а политическим опытом. Но этот опыт в самых разнообразных (в том числе и демократических) режимах согласно указывает на то, что формой новой демократии призвана стать демократия корпоративная или синдикальная. Сама по себе база органической демократии может быть различна: родовая, семейно-племенная на заре истории, цеховая в Средние века, территориально-областная в эпоху, когда квартал, деревня, город, область были живыми коллективами. Современный человек из всех социальных связей сохранил и развивает преимущественно связи профессионально-корпоративные. Профессиональная структура является единственным наследником, которому умирающая партийная демократия может передать свое наследство.

Корпоративная демократия еще не родилась, но уже подвергается острой критике. Указывают, что представительство профессий узаконяет борьбу интересов и разлагает государственное единство. В идее, корпорация является представительством не интересов, но призваний, различных форм социального служения. Однако было бы фантастическим идеализмом закрывать глаза на возможность между-профессиональной борьбы. В известных границах социальная борьба несет в себе условия движения, прогресса. Гармоническое общество невозможно: да оно являло бы картину застоя. Необходимо лишь, чтобы идея целого господствовала над всеми частными идеями. В государстве корпораций идея целого представлена центральной властью, и сильная, независимая власть, особенно первый период нового режима, является необходимостью.

Известный противовес опасностям корпоративного строя может быть найден в дуализме представительства. Вторая палата может быть построена на территориальном начале. Территории не до конца утратили свой органический смысл, и их представительство, как органов народного самоуправления, избранных на основе всеобщего и равного избирательного права, может дополнить представительство профессий. Если демократическим странам суждено избежать фашистской революции, то их социальная перестройка естественно должна начаться с присоединения к парламенту новой «экономической», корпоративной палаты. Совместное их существование, с неизбежным расширением функций младшей сестры, на опыте покажет силу и слабость новой системы. В Советской России исходным моментом для развития новой демократии является советский строй, который представляет сочетание профессионального и территориального представительств. В этой области все принадлежит эксперименту. Доктринерство корпоративизма может быть так же опасно, как доктринерство парламентаризма.

При этом никак нельзя забывать, что весь смысл корпоративного государства — в осуществлении трудового социального строя. Повторяем сказанное выше: в наше время политика есть функция экономики. Самое остроумное решение политической проблемы бесполезно, если оно не приведет к радикальному пересозданию общественной, прежде всего экономической, жизни. Сила и значение корпораций в политике всецело зависят от той роли, которую они будут играть в хозяйственной жизни народа.

И, наконец, последнее — и самое важное замечание. Не достаточно и социальной революции, чтобы созданный ею социально-политический строй явился органическим в большей мере, чем строй буржуазный. Органичность не прокламируется декретами, не создается революциями. Напротив, революции по существу своему враждебны органике и скорее разрушают все остатки органического быта. Явный порок коммуно-фашизма — в том, что он подменяет внутреннюю органичность новым механизмом, заменяя страшным механическим давлением государства отсутствие внутренних скреп: Нельзя надеяться, что под длительным действием пресса атомы личностей образуют новые органические ткани. Скорее всего, они засохнут и умрут, ставши элементами нового робота — государства, — если новая духовная революция не остановит и не повернет назад этого механизирующего потока. Дух должен проснуться в человеке. Из единого духовного центра должна строиться вся его жизнь. Все социальные отношения должны вновь сделаться, как некогда, органами религиозного всеединства, чтобы правда об органическом обществе не превратилась в новую ложь. Фашизм смутно предчувствует эту правду, но — сам последнее порождение механического века — несет в себе новые опасности духу, еще не до конца задохнувшемуся в буржуазном тлении. Только христианство может дать крылья рождающейся социальной демократии и спасти ее, aвместе с ней и всю культуру старой Европы от титанически-шпенглерианского заката.

Источник: Журнал «Новый Град» №9, 1934 г.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.