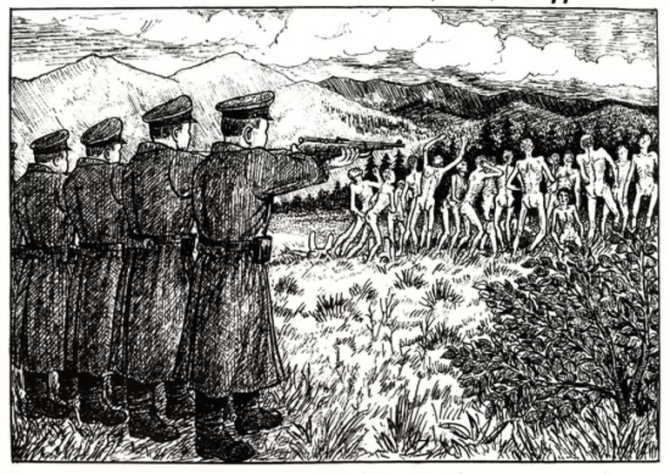

Сибирь: Процедура исполнения смертных приговоров в 1920 – 1930-х годах

Их нежные кости сосала грязь.

Над ними захлопывались рвы.

И подпись на приговоре вилась

Струёй из простреленной головы.

О мать революция! Не легка

Трёхгранная откровенность штыка.

Эд. Багрицкий, «ТВС», 1929 г.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватает свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно.

Владимир Зазубрин, «Щепка», 1923 г.

Я всегда думаю о психологии целых тысяч людей — технических исполнителей, палачей, расстрельщиков, о тех, кто провожает на смерть осуждённых, о взводе, стреляющем в полутьме ночи в связанного, обезоруженного, обезумевшего человека.

Мария Спиридонова, 1937 г.

Академик Д.С. Лихачёв как-то сказал, что одна из главных проблем нашей страны в том, что миллионы людей в России небрежно похоронены.

В конце XIX столетия штатных палачей в огромной империи можно было пересчитать по пальцам. Затем ситуация изменилась. Революционный террор периода первой русской революции вызвал жестокую реакцию властей: виселицы и расстрелы стали обыденным явлением, причём для расстрелов осуждённых военно-полевыми судами использовались обычные солдатские взводы. За 1905 — 1908 гг. и первые три месяца 1909 г. военно-окружные и военно-полевые суды вынесли революционерам (в том числе многочисленным эсеровским террористам) 4.797 смертных приговоров. Исполнено было — 2.353. Назвать эту цифру экстремально высокой тем не менее сложно: число погибших при террористических актах оказалось в несколько раз больше, чем расстрелянных за государственные преступления.[1]

Третья российская революция оказалась самой реакционной из всех возможных. Разрушительная её сторона оказалась самодовлеющей. И это самым роковым образом сказалось на всех сторонах российской жизни, сорвавшейся в штопор многолетнего террора. Советское государство создавалось карьеристами, идеалистами и палачами для обслуживания интересов именно карьеристов и палачей. После семнадцатого года началась совершенно новая страница в отечественной карательной практике. Массовое уничтожение «враждебных элементов» в пореволюционные годы породило разветвлённую расстрельную «промышленность», охватившую, по-видимому, десятки тысяч исполнителей. Смертная казнь в Советской России надолго стала бытовым явлением, и документы, относящиеся к этой теме, в изобилии обнаруживаются в ставших доступными архивных фондах.

Регламент

При старом режиме осуждённых к смертной казни вешали либо расстреливали. После большевистской революции власти остановились на расстреле как наиболее быстром и удобном способе, идеальном для массовых экзекуций. Поскольку до начала 1920-х гг. судебного кодекса и прокурорского надзора не существовало, то в процедуре осуждения, исполнения приговора и захоронения могли быть различные варианты. Так, осуждённых к высшей мере наказания могли подчас казнить публично. Именно таким образом были расстреляны бывшие царские министры в сентябре 1918 г. В те же дни по указанию председателя ВЦИК Я.М. Свердлова комендантом Кремля П.Д. Мальковым в присутствии жившего в Кремле поэта Демьяна Бедного прямо в гараже была расстреляна Фанни Каплан, причём труп террористки не был захоронен, а сожжён в железной бочке с помощью керосина.

Окончание гражданской войны способствовало оформлению процедуры исполнения высшей меры наказания. Если приговоры губернских и уездных чека часто исполнялись немедленно и без всяких апелляций, то военная юстиция оставляла осуждённому некий минимум времени для подачи апелляции. В конце 1920 г. появился приказ РВС Республики и НКВД № 2611, подписанный Ф.Э. Дзержинским и К.Х. Данишевским, который гласил, что вынесенный трибуналами приговор должен быть исполнен через 48 часов со времени отсылки ревтрибуналом округа уведомления о приговоре в вышестоящий орган — РВТ Республики.

Процедура исполнения смертной казни в 1922 — 1924 гг. регламентировалась циркуляром Верховного трибунала РСФСР от 14 октября 1922 г., который в реальности постоянно нарушался. Изучение расстрельной практики вынудило власти ещё раз напомнить карательным структурам о следовании установленному порядку. В начале 1924-го на места прокурорам, председателям трибуналов и губсудов было разослано распоряжение Наркомюста СССР «о порядке расстрелов», из которого хорошо видны те нарушения, которые допускались при казнях. В соответствии с этим документом Сибпрокуратура 5 февраля 1924 г. получила предписание «не допускать публичности исполнения», абсолютную недопустимость мучительных для осуждённого способов исполнения приговора, «а равно и снятия с тела одежды, обуви и т. п.». Предлагалось не допускать выдачи тела казнённого кому-либо, а предавать его земле «без всякого ритуала и с тем, чтобы не оставалось следов могилы».

Техника расстрелов и даже сами казни обычно тщательно скрывались от общества. Печатно о них объявляли исходя из политической конъюнктуры; в газетах периода гражданской войны постоянно с целью устрашения печатали списки осуждённых контрреволюционеров, впоследствии объявляли о расстрелах после открытых процессов, в том числе по чисто уголовным делам. Но получить документы о казни близкого человека его родственники обычно не могли. В декабре 1925 г. прокурор Сибкрая П.Г. Алимов отвечал на запрос красноярской окружной прокуратуры: «Сообщаю, что объявлять о приговорах по внесудебной расправе при применении высшей меры наказания может, на основании имеющихся сведений, Прокуратура в устной форме, выдача же по этому поводу письменных справок не допускается».

3 февраля 1926 г. Алимов получил сообщение прокурорских работников из Иркутска о многочисленных заявлениях родственников осуждённых к расстрелу во внесудебном порядке, которые просили выдать соответствующие справки, чтобы получить развод, установить опеку, вернуть вещи. Несмотря на прокурорское указание, Иркутский губотдел ОГПУ «всячески уклонялся» от устного объявления решения о ВМН, направляя родственников расстрелянных в прокуратуру либо объявляя им, что осуждённый «отправлен в Соловки». (Фраза о «Соловках» была очевидной предшественницей знаменитой формулы «10 лет в дальних лагерях без права переписки».) Алимов написал: «Сделать указание».[2]

Ачинский окружной прокурор Г. Н. Митбрейт 7 марта 1927 г. запрашивал крайпрокуратуру, что делать с обращениями родственников расстрелянных в период кампании борьбы с бандитизмом. Он сообщал, что Ачинский окротдел ОГПУ, «ссылаясь на директиву. по линии ПП ОГПУ, указывает на то, что расстрелы, произведённые в кампанию по борьбе с бандитизмом, объявлению не подлежат вообще».

В ответ исполнявший обязанности Сибкрайпрокурора Пачколин 25 марта 1927 г. всем окружным прокурорам разослал указание объявлять родственникам о расстрелах их близких только устно, а выдачу свидетельств о смерти должны были взять на себя подотделы ЗАГС в окрадмотделах. 19 апреля того же года Пачколин разъяснял Ачинскому окрпрокурору, что «одежда расстрелянных родственникам их выдаче не подлежит». Правда, на следующий день Пачколин запросил прокуратуру при ОГПУ СССР о законности запрета выдавать родственникам вещи осуждённых к расстрелу. Через три недели из Москвы ответили, что вещи казнённых «подлежат возврату». Но эта норма не отличалась устойчивостью: 22 марта 1933 г. в г. Каинске (Куйбышеве) Запсибкрая комендант барабинского домзака А. Крышка и райпрокурор П.И. Гуселетов после казни осуждённого составили акт о том, что «старый полушубок, старая меховая шапка, зипун старый и старый пиджак, оставшиеся после расстрелянного (А.Ф.) Агапитова, переданы на хранение Барабинскому ИТУ».

Традиционная советская волокита приводила к тому, что ЗАГСы не получали справок о расстрелах от Центрального архивного управления НКВД и не могли отвечать на запросы граждан. В связи с этим летом 1927-го прокуратура при ОГПУ дала распоряжение местным органам ОГПУ самим выдавать ЗАГСам справки о приведении приговоров в исполнение. Чекисты избегали сообщать прокуратуре какие-либо данные о своей деятельности. По словам минусинского окрпрокурора, во время кампании борьбы с бандитизмом окротдел ОГПУ отказал ему в предоставлении сведений по большинству приговорённых за второе полугодие 1927 г.[3]

Секреты расстрельной практики охранялись строго. В январе 1927 г. из Минусинского исправтруддома был досрочно освобождён Л.В. Петрожицкий, который, однако, вскоре оказался под следствием за антисоветскую пропаганду: властям стало известно о его рассказах о расстрелах осуждённых органами ОГПУ прямо в тюрьме. Это нарушало как тайну процедуры казни, так и правило, установленное прокуратурой в 1924-м о необходимости присутствия прокурора в момент расстрела осуждённого — «с целью наблюдения за правильностью его (приговора — А.Т.) исполнения». 2 июля 1927 г. Сибпрокуратура обратилась к полпреду ОГПУ Заковскому с просьбой наложить взыскания на виновных «в несоблюдении правил приведения приговоров в исполнение» и указать окротделам сообщать в местные прокуратуры о времени и месте расстрелов, чтобы прокурор мог присутствовать при казни.[4]

Расстрелы, которые осуществлялись тройками в первой половине 1930-х гг., также были строго секретными. В июле 1937 г. приказ НКВД СССР № 447, положивший начало «массовым операциям», особо предписывал сохранять полную секретность с вынесением и объявлением приговоров троек. В соответствии с директивой НКВД СССР № 424, подписанной М.П. Фриновским, осуждённым тройками и двойками приговор не объявлялся — чтобы избежать возможного сопротивления — и о расстреле они узнавали только на месте казни. (Неизвестно, существовала ли подобная директива в практике ЧК, но в первые годы советской власти осуждённых зачастую «ликвидировали», не сообщая им о приговоре.)

25 августа 1937 г. наркомвнудел Татарской АССР А.М. Алемасов отдал распоряжение начальнику Чистопольской опергруппы П.Е. Помялову расстрелять десятерых осуждённых. Алемасов особо указал, что объявлять осуждённым решение тройки не нужно. Это правило часто действовало и в отношении тех, кого судила военная юстиция — тайные приговоры о высшей мере наказания выездной сессии Военной коллегии Верхсуда СССР, вынесённые в Орле в августе 1938 г., маскировались словами председательствовавшего на заседаниях А.М. Орлова: «Приговор вам будет объявлен». В Новосибирске работники военного трибунала говорили обвиняемым, что приговор им будет объявлен в камере.

Специфическим образом в 1937 — 1938 гг. оформлялись приговоры на многих видных сотрудников НКВД, в том числе бывших. В их следственных делах отсутствуют как протоколы об окончании следствия, так и приговоры. Чекистов уничтожали в так называемом «особом порядке»: после утверждения Сталиным и ближайшими членами его окружения расстрельного приговора жертву без всякой судебной процедуры несколько дней спустя выдавали коменданту военной коллегии Верховного Суда СССР с предписанием расстрелять. Все эти предписания выполнялись от руки, что говорило об особой секретности данной категории расстрелов. В качестве основания для приведения в исполнение приговора в подшитой к делу справке давалась глухая сноска на некие том и лист. Когда исследователи получили в своё распоряжение 11 томов «сталинских списков», то оказалось, что номера томов и листов из справок полностью совпадают с номерами тех томов и листов данных списков, где значились фамилии осуждённых.

Что касается объявления о судьбе расстрелянных по 58-й статье УК, то с 1937 — 1938 гг. родственникам дежурно сообщалось об осуждении их на «десять лет лагерей без права переписки». Новосибирский облпрокурор А.В. Захаров в 1940 г. критиковал этот порядок как дискредитирующий прокуратуру, ибо многие родственники, запросив ГУЛАГ и получив официальную справку, что такой-то среди заключённых не числится, добивались от работников НКВД устного признания о том, что осуждённый на самом деле был расстрелян, а потом устраивали скандалы в прокуратуре и, жаловался Захаров, обзывали прокурорских работников «манекенами».[5]

Публикация сталинских расстрельных списков показала, что многие лица, попавшие в них, осуждались к высшей мере повторно. Часть из них продлила жизнь сотрудничеством с НКВД. Так, внутрикамерный агент С. Е. Франконтель был осуждён по первой категории 27 февраля и 27 марта 1937 г., а Б.М. Оберталлер — 27 марта 1937 г. и 20 августа 1938 г. Подчас даже двойное включение в расстрельный список не означало уничтожения узника. Ведущий агент-провокатор новосибирской тюрьмы С.Е. Франконтель был жив и в 1940 г., а бывший секретарь Алтайского губкома РКП (б) Я.Р. Елькович, с 1936 г. работавший внутрикамерным агентом УНКВД по Свердловской области, 27 февраля и 19 марта 1937 г. включался в списки осуждённых к ВМН, но впоследствии был осуждён к лишению свободы. Что касается известного агента-провокатора Ольги Зайончковской-Поповой, много лет доносившей на Тухачевского и других военных, то она, попав в расстрельный список от 31 августа 1937 г., уцелела: использовалась в качестве внутрикамерного осведомителя, а в 1939-м была освобождена.[6]

Многие известные деятели по инициативе Сталина неоднократно вычёркивались из одних списков, чтобы потом попасть в другие. Вероятно, что и они тоже оказывали услуги следствию. Так, М.И. Баранов с ноября 1937 г. по март 1938 г. оказывался в расстрельных списках пять раз. Три раза в них зафиксированы фамилии наркомпроса А.С. Бубнова (известно, что его подсаживали в камеру к П.П. Постышеву), комиссара госбезопасности Л.Г. Миронова, цекиста Н.А. Филатова (по некоторым сведениям, донёсшего о «совещании за чашкой чая», на котором в 37-м ряд членов ЦК обсуждали вопрос о снятии Сталина), наркома В.Н. Яковлевой, причём последней высшая мера в апреле 1938 г. была заменена на 20 лет заключения (это была награда за показания против Н.И. Бухарина на процессе «правотроцкистского блока»). В 1941 г. Яковлева снова оказалась в подобном списке и погибла в числе 157 узников Орловской тюрьмы. В расстрельных списках, подготовленных для региональных троек, мог оказаться человек, уже умерший в тюрьме, что выяснялось только при составлении списков на приведение приговора в исполнение. Такие случаи фиксировались повсеместно, а на Колыме из осуждённых к высшей мере тройкой УНКВД по Дальнему Северу свыше 40 человек умерли до приведения приговора в исполнение, что было связано с сильным истощением заключённых-лагерников, которые составляли основной контингент осуждённых к расстрелу колымчан.[7]

«Лишних», то есть прокурора, судью и врача, присутствовать при внесудебной казни обычно не приглашали. Если казнь совершалась на основании судебного решения, прокурор мог присутствовать. В Москве прокурорские работники высшего ранга, включая А.Я. Вышинского, наблюдали за процедурой уничтожения видных государственных и военных деятелей, осуждённых военной коллегией Верховного Суда СССР. В апреле 1950 г. секретарь ЦК ВКП (б) Г. М. Маленков приказал ответственному контролёру КПК при ЦК ВКП (б) Захарову присутствовать при расстреле сотрудника охраны Сталина подполковника И.И. Федосеева, обвинявшегося в разглашении гостайны. Маленкову требовалось знать, не признается ли Федосеев перед казнью в разглашении неких важных сведений.

На местах при казнях зачастую присутствовал начальник отдела управления НКВД — если казнь производилась в областном или республиканском центре. Обычно это был глава учётно-статистического отдела. Начальник учётно-статистического отдела УНКВД по Новосибирской области Ф.В. Бебрекаркле (его как «подозрительного латыша» перед арестом уже не пускали на оперсовещания, но ещё доверяли присутствовать при казнях) рассказывал сокамернику, что расстреливаемые кричали: «Мы не виноваты, за что нас убивают?!» и «Да здравствует товарищ Сталин!»

В Татарии в сентябре 1937-го был отдан приказ фотографировать осуждённых и перед расстрелом сличать смертника с фотографией. При этом была ссылка на приказ НКВД № 212 от 9 июля 1935 г. В следственных делах управления ФСБ по Новосибирской области наблюдается большой разнобой: в большинстве дел фотографии отсутствуют, что касается осуждённых к высшей мере наказания, то фотокарточки налицо во многих делах 1921 г. и (не всегда) в делах первой половины и середины 1930-х. Что касается периода «Большого террора», то фотографии обычно можно найти в делах только тех лиц, которых осуждала выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. В делах номенклатурных лиц, казнённых по приговорам военной коллегии Верхсуда в Москве в 1937 — 1941 гг., фотографии встречаются примерно в половине случаев.[8]

Факт смерти казнённого обычно устанавливали сами оперативники, приводившие приговоры в исполнение, тогда как по правилам это должен был делать врач. Между тем известно, что практика расстрелов сталкивается порой с необычайной живучестью казнимых. Отсутствие врача во время казней приводило к захоронению живых людей, которые «на глазок» считались мёртвыми.

Вот красноречивая выдержка из письма баптиста Н.Н. Яковлева председателю коллегии Всероссийского союза баптистов П.В. Павлову от 29 августа 1920 г., в котором живописалась расправа над отказниками от военной службы: «В Калаче были арестованы из 4 общ[ин] братья — одна часть баптисты и три евангельские христиане, всего 200 человек. Приехал трибунал 40(-й) дивизии и 100 братьев судили. 34 человека расстреляны, сначала ночью 20 человек, а потом на следующую ночь 14 человек; братья молились перед казнью, которая совершалась у могил. Некоторые, ещё раненые, в агонии были брошены в могилу и зарывались живыми наскоро, одному удалось бежать, он, как очевидец, может лично подтвердить..»

А вот один из крайне редких для Западной Сибири 1930-х гг. случаев расстрела в присутствии врача. 8 августа 1935 г. начальник Каменской тюрьмы Классин, начальник раймилиции Кулешов, прокурор Добронравов и нарсудья Шулан расстреляли Г. К. Овотова. Врач судмедэкспертизы Соколов констатировал, что смерть осуждённого наступила только «по истечении 3-х минут». Это лишнее свидетельство того, что огнестрельное ранение головы далеко не всегда приводит к мгновенной гибели…

Местные власти, исходя из региональных особенностей, могли вносить определённые коррективы в процедуру расстрелов. Так, в Средней Азии в конце 1920-х — начале 1930-х гг. во время подавления басмачества приговоры над осуждёнными повстанцами полагалось исполнять только лицами той же национальности.[9] С точки зрения чекистов, такая «политическая корректность» помогала избегать возможных нежелательных толков среди многонационального населения о «пришлых чужаках», которые расстреливают «наших».

«Небрежность при расстреле»

Документы свидетельствуют, что в период гражданской войны во многих губчека практиковались расстрелы политзаключённых без всякого приговора. Так, работник Енисейской губчека Дрожников весной или в начале лета 1920 г. расстрелял в Красноярске (в подвале губчека) без суда и следствия гражданина Дергачёва, обвинённого в участии в контрреволюционной организации. Следователь Тюменской губчека Василий Колесниченко и несколько его коллег в ночь на 7 мая 1920 г. без суда и следствия расстреляли троих арестованных прямо во дворе губчека.

Власти хорошо знали о порядках, практикуемых в чекистском ведомстве. И недаром, ведь именно партийные структуры распоряжались не только жизнью, но и смертью советских людей. Сиббюро ЦК РКП (б) давало указания чекистам и трибунальцам, какую именно меру наказания вынести подследственным. Протоколы заседаний Сиббюро ЦК полны примеров прямого вмешательства главного органа власти Сибири в ожидавшиеся приговоры: одни ужесточались и по ним требовали расстрелять, другие, напротив, смягчались. Один из характернейших примеров — решение судьбы колчаковских министров весной 1920 г. Отметим, что в сентябре 1921 г. Сиббюро особо выделило из своего состава С.Е. Чуцкаева в качестве представителя в полпредство ВЧК — для совместного с чекистами санкционирования приговоров к высшей мере наказания. До того времени полпред ВЧК по Сибири И.П. Павлуновский единолично давал санкции на расстрелы осуждённых.

Власти были осведомлены как о тонкостях карательной практики, так и о сбоях в её осуществлении. Например, 12 января 1922 г. Сиббюро рассмотрело «дело Левченко, бывшего члена Омгубревтрибунала, допустившего небрежность при расстреле одного осуждённого, следствием чего оказалось, что осуждённый остался живым», постановив исключить его из РКП (б), а дело передать в ревтрибунал.[10]

Аналогичные случаи были и на Северном Кавказе в 1923 г., о чём свидетельствует рассмотрение в партийных контрольных инстанциях дела А.Н. Пронина, с 1919-го работавшего в ЧК-ГПУ, а с 1922 г. подвизавшегося в ревтрибуналах. В 1923 г. Пронин, будучи членом воентрибунала Терской области Северо-Кавказского военокруга, был осуждён «за допущение расстрела и зарытия живыми до постановления заранее» (формулировка хоть и косноязычная, но всё же весьма красноречивая — А.Т.). Эта оплошность в глазах начальства выглядела пустяком: в декабре 1924-го Пронин отбыл во Владивосток на должность помощника прокурора, а в следующем году был назначен юрисконсультом Амурского губотдела полпредства ОГПУ по Дальне-Восточному краю.

Все смертные приговоры, вынесенные судебными органами, могли быть обжалованы в вышестоящие инстанции. В ходе вспышки террора осени 1934-го, когда под предлогом борьбы с саботажем хлебозаготовок секретарь Запсибкрайкома ВКП (б) Роберт Эйхе получил от Политбюро ЦК ВКП (б) право лично утверждать приговоры о высшей мере наказания, произошёл случай с расстрелом Н.В. Лебина, осуждённого в крае и затем помилованного Москвой. За недосмотр пришлось отвечать председателю Запсибкрайсуда В.А. Бранецкому-Эртмановичу, которого сняли с должности и отдали под суд. Запсибкрайком ВКП (б) постановил, что Бранецкий совершил свой проступок «в момент исключительно тяжёлой работы» — и ограничился строгим выговором. В итоге наказание оказалось символическим: общественное порицание с запретом занимать руководящие судебные должности в течение двух лет. Бранецкий устроился в Москве (на 1936 г.) заместителем директора Всесоюзной правовой академии при ЦИК СССР, а затем работал в аппарате наркомюста СССР.[11]

«Погрешности исполнения»

Как заметил узник Бутырской тюрьмы В.Х. Бруновский, большинство смертников в середине 1920-х гг. дожидались исполнения приговора довольно долго, нередко по несколько месяцев, ибо ОГПУ предлагало обречённому человеку рассказать всё, что могло интересовать чекистов, любой компромат на любых людей. И только выжав осуждённого «досуха», чекисты приводили приговор в исполнение. Подобная практика характерна и для начала 20-х годов в Сибири, и для второй половины 30-х в Москве и других регионах. Даже в период террора некоторые осуждённые высокопоставленные узники получали отсрочку. Так, знаменитый чекист и коминтерновец Б.Н. Мельников был осуждён к расстрелу в ноябре 1937-го, но один из лидеров Коминтерна Д.З. Мануильский официально попросил задержать исполнение приговора, так как смертник «мог бы ещё понадобиться». Мельников использовался как консультант по отделу международных связей Коминтерна (поскольку знал всю агентуру) и помогал руководить этим отделом прямо из камеры до июля 1938-го, когда надобность в его услугах отпала. Председатель спецколлегии Верховного суда РСФСР В.Н. Манцев был приговорён к расстрелу 25 декабря 1937 г., но оставлен в живых для того, чтобы в марте 1938-го дать показания на процессе «правотроцкистского блока». При повторном рассмотрении дела Манцев 22 июля 1938 г. был вновь осуждён к высшей мере наказания, но приговор исполнили почти месяц спустя.[12]

В 1937 — 1938 гг. тройка УНКВД по Новосибирской области не раз выносила решения о расстреле по групповым делам, «но осуждённые после этого длительное время допрашивались, так как следствие не было закончено, решение тройки в отношении этих лиц было приведено в исполнение через месяц и даже больше со дня его вынесения». По распоряжению начальника управления НКВД некоторые из осуждённых к высшей мере заключённых долгое время оставались в живых и использовались как свидетели обвинения, если соглашались оговаривать тех, кто отказывался признаться.

Нередко смертный приговор не исполнялся вовсе, причём причины такого милосердия оценить обычно можно только приблизительно. В начале 1920-х годов в сибирских губернских чека не была приведена в исполнение заметная часть смертных приговоров. Так, в самом начале января 1920 г. в Новониколаевске были приговорены к смерти по одному делу комвзвода РККА Н.М. Левин и дезертир Г. Ф. Мясников-Дальский, похитивший у него документы — последнего расстреляли, но относительно Левина находившийся тогда в Новониколаевске полпред ВЧК М.С. Кедров дал указание доследовать его дело. В итоге Левин был освобождён и возвращён в армию. Е.А. Бабинчук «за службу в колчаковской контрразведке» была осуждена Новониколаевской ЧК первый раз к ВМН 20 мая 1920 г., но расстреляли её после повторного приговора, состоявшегося 13 января 1921 г. В 1920-м сотрудник Томской РТЧК А.А. Маркин был осуждён к расстрелу, но уже в декабре того же года его освободили по октябрьской амнистии. Секретарь югославской секции при Томском губкоме РКП (б) Мариус Циприяни был в 1920-м арестован и осуждён к расстрелу с последующей заменой на тюремное заключение; в 1922 г. его выслали за пределы РСФСР.

Активно вмешивались в судебные решения партийные власти. Так, в начале декабря 1921 г. Сиббюро ЦК РКП (б) сочло возможным передать на поруки товарищей по партии некоего Подпорина, которого Омская губчека приговорила к расстрелу, а в конце июня 1922 г. освободило также приговорённого к высшей мере наказания коммуниста Макарова.

Случалось, что центральные власти приказывали задерживать исполнение смертных приговоров над определёнными категориями осуждённых. Так, 25 марта 1921 г. ВЧК разослала в свои местные органы циркуляр, приостанавливавший расстрелы осуждённых латвийских граждан — «до особого распоряжения ВЧК».

Процесс преобразования ВЧК в ГПУ привёл к мораторию на исполнение многих смертных приговоров. В конце 1921 г. Иркутская губчека приговорила к смертной казни Д.О. Тизенгаузена, бывшего вице-губернатора Якутии, но довольно скоро его освободили. Жена белого офицера Анастасия Шлюцер, осуждённая в июне 1921 г. Челябинской губчека за побег из концлагеря и распространение прокламаций, в итоге не была казнена именно из-за реорганизации, хотя до неё оставалось более полугода.

Немало осуждённых к высшей мере уцелело в 1920 — 1922 гг. на Алтае. Например, 13 августа 1920 г. Алтгубчека приговорила к ВМН жителя с. Енисейск Бийского уезда К.А. Горохова — как организатора ячейки «Крестьянского союза», к тому же вооружённого наганом. Возможно, его пощадили и освободили (нескоро, лишь в январе 1923-го) как провокатора, поскольку несколько месяцев спустя Горохов был принят в компартию.

Быстрое окончание «большого террора» после совместного постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 17 ноября 1938 г. оказалось спасительным для значительного числа арестованных. Как показал на допросе бывший оперативник отдела контрразведки УНКВД Запсибкрая Л.А. Маслов, к осени 1937-го камеры в «особом корпусе» новосибирской тюрьмы № 1 были переполнены, а учёт арестованных — запутан. Некоторых это обстоятельство спасло: просидев забытыми под замком много месяцев, они пережили период массовых казней и вышли на свободу. В тюрьмах Ленинграда к середине ноября 1938 г. находилось 12.330 заключённых, из которых 2.529 были осуждены местной тройкой. Многие были приговорены к расстрелу, но уцелели благодаря ликвидации тройки и признания её последних постановлений недействительными.[13]

Терминология

Коммунистическая власть нередко избегала прямого наименования способа казни своих врагов. Слово «расстрел» считалось не совсем подходящим (кроме периода гражданской войны и 1930-х гг., когда газетные заголовки кричали о необходимости расстреливать врагов народа). Секретность казней отразилась на терминологии. От лица государства официально употребляли термины «высшая мера наказания» или «высшая мера социальной защиты». В обиходе чекисты и военные массовые убийства также маскировали различными уклончивыми терминами: «разменять», «отправить в штаб Духонина (Колчака)», «пустить в расход». В 1920-е годы в чекистском жаргоне появился особенно циничный термин для конспиративного обозначения расстрела — «свадьба» (надо полагать, имелось в виду венчание со смертью). Но расстреливавшие могли позволить себе и более «изысканные» выражения, вроде «переведены в состояние небытия».

В тридцатые писали так: «убытие по первой категории», «десять лет без права переписки», «спецоперация». Исполнители в объяснениях могли недоговаривать фразу, опуская уточняющее слово — дескать, «я приводил приговор». Характерно, что эсэсовцы также маскировали слово «убийство», употребляя такие эвфемистические выражения, как «особая акция», «чистка», «приведение в исполнение», «исключение», «переселение».[14]

Штучная должность

При создании органов ЧК в их структуре были предусмотрены особые комендантские отделы, призванные заниматься «ликвидациями». Активными участниками расстрелов были и начальники тюрем. Комендантская или тюремная должность, несмотря на кажущийся чисто технический характер, сразу стала значительной. Именно из комендантов ВЧК буквально прыгнул к высоким постам будущий заместитель Ежова Леонид Заковский. Обычно комендант либо начальник тюрьмы являлись доверенными лицами председателя губчека или руководителя отдела в центральном аппарате ВЧК.

Характерно, что назначенный в 1920-м полпредом ВЧК по Сибири Иван Павлуновский привёз из Москвы Эдуарда Зорка, работавшего в подведомственном Павлуновскому Особом отделе ВЧК помощником начальника тюрьмы, сделав его руководителем тюрьмы полпредства ВЧК. Дежурный комендант (то есть помощник коменданта) полпредства ВЧК по Сибири С.Н. Ценин в 1920-м сразу вошёл в состав бюро немногочисленной тогда гебистской партячейки. Феликс Гуржинский, комендант полпредства ВЧК-ОГПУ по Сибири с 1920-го, был в 1925 г. членом Новониколаевской окружной контрольной комиссии ВКП (б), то есть являлся заметной фигурой в городской партноменклатуре.[15]

В первой половине 1920-х гг. начальником Внутренней тюрьмы на Лубянке работал К.Я. Дукис; в конце 1929-го он усилил своё влияние, будучи одновременно начальником Тюремного отдела ГПУ, начальником Внутренней тюрьмы и комендантом Бутырской тюрьмы. Просидевший четыре года в большевистском застенке бывший эсер и видный хозяйственник В.Х. Бруновский, обвинявшийся в шпионаже и приговорённый к расстрелу, но в конце концов освобождённый как иностранный подданный, в своих мемуарах весьма подробно описал характер и привычки этого видного палача. Также узник пытался вести статистику казней за 1926 г. Бруновский насчитал 227 расстрелянных в Бутырской тюрьме, преимущественно политзаключённых. Совершенно точно Бруновский указывает на то, что групповые расстрелы производились в печально известном здании в Варсонофьевском переулке (до 1925 г. казнили прямо в тюремной бане). Выводили смертников на казнь обычно после девяти вечера.[16]

За три года нахождения в камере смертников внутренней тюрьмы Бруновский собрал немало сведений о палачестве Дукиса. В мае 1924 г. Бруновский услышал шум, крики и револьверные выстрелы: оказалось, что семеро анархистов (с некоторыми из них он наладил переписку) взбунтовались при выводе на расстрел, «оказали бурное сопротивление, и в результате 4 анархиста и 1 бандит были комендантом тюрьмы (палач Дукис) самолично расстреляны на площадке лестницы второго этажа, а 14 человек убили в подвале тюрьмы в бане». Несколько недель спустя при обходе камер комендантом один из анархистов ударил Дукиса медным чайником по голове в знак протеста против тюремного режима. В ответ Дукис застрелил и нападавшего, и его сокамерника.

С точки зрения чекистов, хороший начальник тюрьмы или комендант — это штучная должность, требовавшая человека закалённого и проверенного. Такими кадрами дорожили всё время, поэтому и в центре, и на местах исполнители приговоров были весьма важными персонами. Своеобразная «приватизация» комендантов региональных управлений ОГПУ-НКВД была общей и многолетней тенденцией. Глава чекистов Запсибкрая Леонид Заковский в 1932-м увёз с собой в Минск коменданта западносибирского полпредства Н.М. Майстерова, а пришедший на смену Заковскому Николай Алексеев специально захватил в Новосибирск с прежнего места работы коменданта полпредства ОГПУ по Центрально-Чернозёмной области М.И. Пульхрова. В 1936-м Пульхрова заберёт в Красноярск Анс Залпетер, получивший повышение и с должности замначальника УНКВД Запсибкрая переведённый на пост начальника УНКВД по Красноярскому краю. Начальник УНКВД по Запсибкраю в 1935 — 1936 гг. Василий Каруцкий точно также не забудет про своего верного человека: С.С. Хайнал, в 1925 г. дежурный комендант ГПУ Туркмении, где тогда Каруцкий был начальником, прибудет в 1935 г. в Новосибирск вместе со своим прежним покровителем, став к тому времени личным секретарём Каруцкого.

Среди комендантов большой процент занимали латыши, например, Эдуард Зорк и Ян Вильцин в Омске и Новониколаевске; в Москве комендантами ВЧК работали Леонид Заковский, Пётр Магго и Карл Вейс (последний, кстати, был осуждён коллегией ОГПУ 31 мая 1926 г. на 10 лет лишения свободы «по обвинению его в сношениях с сотрудниками иностранных миссий, явными шпионами»).[17] Встречались венгры, например, И. М. Хорват в Амурском губотделе ОГПУ. Латыши, мадьяры, китайцы были на заре ЧК и вспомогательным персоналом при массовых «ликвидациях».

Нередко рядовые коменданты переводились на оперработу и продвигались по службе. Показательна судьба Сергея Шкитова, красноярского слесаря с начальным образованием, анархиста-коммуниста. В 1907-м только что достигший совершеннолетия Шкитов «лично участвовал в убийстве начальника Красноярской тюрьмы Смирнова, старшего городового Юсупова, в Благовещенске при задержании убил городового и ранил агента охранного отделения, участвовал в нескольких экспроприациях в 1908 — 1909 гг.». В октябре 1907 г. был арестован, бежал; жил в Красноярске, ранив жандарма, скрылся от ареста и уехал в Благовещенск. Так он бегал от жандармов до самой революции, а затем вновь оказался замешан в уголовную историю: в конце апреля 1918-го Шкитова обвинили в убийстве красногвардейца Ночвина и арестовали. Через месяц с небольшим, впрочем, освободили.

В начале 1920-го он уже комендант участковой транспортной ЧК станции Красноярск и Минусинской уездчека, а в 1920 — 1922 гг. — комендант Енисейской губчека. Возможно, именно работа Шкитова и ему подобных в расстрельном подвале Енгубчека послужила материалом для шокирующей своим натурализмом повести сибирского писателя В.Я. Зазубрина «Щепка» (Зазубрин для этой повести об адептах красного террора собирал сведения от всех чекистов, которых мог найти и разговорить, «вылавливая» их даже в психлечебницах). Далее Шкитову поручали руководство Хакасским, Тулунским и Каменским окротделами полпредства ОГПУ Сибкрая. Тряхнуть стариной он не забывал: так, 26 сентября 1930 г. Шкитов участвовал в расстреле 21 участника так называемой повстанческой организации «Чёрные». Но в начале 1930-х он работал уже начальником второстепенного отдела полпредства ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю в Иркутске и его карьера неуклонно шла вниз.[18] Комендант Омской губчека М.И. Воевода в начале 1920 г. был назначен председателем Славгородской уездной чека. Можно указать и на помощника коменданта сначала Уфимской, а затем Омской губчека Василия Смирнова, ставшего в 1923-м помощником начальника контрразведывательного отдела полпредства ГПУ Сибири. Комендант ревтрибунала и губчека в гражданскую войну Григорий Сыроежкин, впоследствии выполнявший ответственные поручения Контрразведывательного отдела ОГПУ за границей, дослужился до звания майора госбезопасности. Другие спивались, не выдерживая конвейера смерти, и их изгоняли из органов. Пьянство среди начальников тюрем и комендантов было беспробудным. Тем не менее, немало их отработали по двадцать и более лет, уничтожив многие тысячи осуждённых — например, москвичи П.И. Магго, награждённый двумя орденами, и В.М. Блохин — комендант ОГПУ-НКВД СССР с 1926 по 1953 гг., уволенный с должности коменданта МГБ СССР в чине генерал-майора. Немало откровенных садистов находило своё призвание в палаческом ремесле, оставаясь на работе в комендатурах на многие годы.

Исполнители испытывали страшные психологические перегрузки. Профессиональные палачи дежурно жаловались на совершенно подорванное здоровье, прежде всего нарушения психики. Они часто заболевали эпилепсией, кончали жизнь самоубийством, совершенно спивались. Но начальство могло предложить им, помимо ведомственного уважения, только обилие алкоголя, премии, ордена да вещи казнённых по дешёвке.

Зная о специфике работы чиновников тюремного ведомства и комендантов, партийные власти снисходительно относились к их пьянству, воровству и другим преступлениям, подчас даже заступаясь за них перед чекистскими начальниками. Так, комендант Томской губчека (32-летний портной с двухлетним партстажем) Алексей Бырганов с 1 сентября 1920 г. был уволен и осуждён на полгода принудительных работ за хищение спирта из ЧК, пьянство и «распутную жизнь». Его откомандировали в комфракцию при профсоюзе рабочих-швейников, затем ненадолго арестовали, а после освобождения по инициативе губчека привлекли к партийной ответственности за «выпивку». Но Томская губКК РКП (б) в январе 1921 г. ограничилась вынесением Бырганову строгого выговора, «т. к. выпивка была при исключительно тяжёлой деловой работе перед расстрелом». Бывший комендант заведовал горсадом, затем магазином Синдшвейпрома, получил несколько выговоров за пьянство и халатность. И только в 1925-м партийные власти Томска исключили Бырганова из «рядов» как «примазавшийся элемент с тёмным прошлым, скрывший судимость».

Ведомственный контроль тоже не отличался строгостью. Комендант Славгородского политбюро М.С. Теплых (бывший командир эскадрона 26-й дивизии РККА, демобилизованный после трёх ранений) в августе 1921 г. вместе с сотрудником политбюро К.Ф. Дидякиным оказался под следствием. Чекисты брали взятки самогоном от жён арестованных граждан и обещали освободить заключённых, взяв их на поруки, но этого обещания не выполнили. В результате, как отмечал проверявший дело помощник уполномоченного секретного отдела Алтгубчека М.Г. Рыбаков, «у обывателей сложился взгляд на политбюро как на орган взяточничества и самопроизвола». Однако Рыбаков предложил простить обоих: Тёплых — как имеющего «громадные» революционные заслуги, Дидякина — как неопытного и молодого работника.[19]

Тем не менее, чистка 1921 г. закончилась для многих комендантов исключением из партийных рядов. В Иркутске коменданта губчека Никонова сгоряча приговорили к расстрелу — за разные злоупотребления, включая пьяные приставания к женщинам, но опомнились и совершенно амнистировали. Летом 1921-го Никонов безуспешно пытался восстановиться в партии. Старшие партийные товарищи пытались бороться за Василия Рязанова, участника гражданской войны и партизана, который, будучи помкоменданта Новониколаевской губчека, разочаровался в коммунистах и подал заявление о выходе из партии. 26 сентября 1921 г. губкомиссия по чистке РКП (б), рассмотрев его заявление, отметила «малосознательность в политическом отношении» Рязанова и «неизжитый партизанский дух», постановив оставить вопрос о партийности чекиста открытым. Поскольку «малосознательный» экс-партизан Рязанов упорствовал, его в итоге всё-таки исключили из партии — за «несогласие с тактикой РКП». Комендант Тюменской губчека Л.Д. Болдырев с марта 1921-го был переведён в Енисейскую губчека, где во время партчистки его исключили из РКП (б) за пьянство.

В период 1920 — 1930-х гг. коменданты полномочных представительств ОГПУ и оперсекторов нередко держались на своих местах многие годы, пользуясь покровительством сменяющихся начальников. Наказывали их за пьянство и прочие злоупотребления не так часто, как прочих чекистов. Некоторые из них показывали — по крайней мере, на словах — желание исправиться. Комендант Иркутского окротдела ОГПУ Максим Прашман (украинский рабочий, в гражданскую войну работавший председателем ревтрибунала) летом 1929-го на партчистке заявил, что радикально уменьшил потребление спиртного: «ранее выпивал, сейчас (пью) редко, и то пиво».

Биография другого выглядит более характерно. Михаил Зайцев с 1925-го служил курсантом в омской пехотной школе, три года спустя был отчислен по неуспеваемости и тут же поступил в Омский окротдел ОГПУ: сначала надзирателем, потом дежурным комендантом. 3, 4 и 5 мая 1933 г. он руководил опергруппой, приводившей в исполнение расстрел 281 осуждённого по «заговору в сельском хозяйстве». Далее, насколько известно, объёмы работы Зайцева снизились — с мая по октябрь 1934-го он участвовал в расстрелах десяти человек, осуждённых краевым судом. Не раз Зайцев получал партвыговоры «за пьянку»; в июле 1934 г. на партчистке в Омском оперсекторе НКВД, признав, что «с проститутками был в компании, пьянствовал..», оказался исключён из ВКП (б), но ещё некоторое время сохранял должность.

Тюремные работники «путешествовали» по всей стране точно так же, как и остальные чекисты. Вот начало биографии одного из многих основоположников будущей системы ГУЛАГа, пришедшего в неё из военных рядов: Аукэ Фердинанд Вильгельмович, 1889 г. р., немец, образование начальное. С 1903 г. работал по найму, механик. С 1917-го служил в отдельной Латышской дивизии, комбат. Большевик с 1917 г. С 1921 г. командир 275-го полка 29-й дивизии. С 11 августа 1922 по август 1924 г. комендант Соловецкого концлагеря ОГПУ. С 8 августа 1924 по 1 ноября 1925 г. начальник исправтруддома в Архангельске. В 1925-м получил строгий выговор с предупреждением от Архангельской губКК РКП (б) за «вступление в брак по церковному обряду»; в 1926-м — строгий выговор «за выпивку». С 10 декабря 1926 г. Ф.В. Ауке работал начальником Канского исправтруддома в Сибирском крае.[20]

Классовая месть

Чекисты воспринимали участие в экзекуциях как малоприятную, но совершенно необходимую обязанность М.П. Шрейдер в мемуарах, упоминая о коллегах, работавших комендантами, с полным сочувствием к ним замечал, что это были несчастные люди, вынужденные глушить себя алкоголем. Те, кто прошёл через гражданскую войну, попав затем в систему карательных органов, легко распоряжались чужими жизнями и не боялись вида чужой смерти. Мотив классовой мести играл значительную роль при поступлении в ЧК: например, бывший узник «эшелона смерти» Г. А. Линке, этапированный из Новониколаевска на Дальний Восток, с июня 1921 г. работал комендантом Амурского облотдела Госполитохраны ДВР в Благовещенске. Н.М. Майстеров, с 1922 г. трудившийся комендантом Енисейской губчека, а затем работавший комендантом полпредства ОГПУ Сибкрая, потерял брата, убитого белыми в Каинской тюрьме летом 1918-го.

У столяра Барнаульского уезда и большевика с 1917-го А.Ф. Щербакова жену зверски замучили белые каратели. Ему передали последние слова супруги, которой палачи отрезали груди: «То, что вы делаете со мной, мой муж будет делать с вами..» 35-летний Щербаков дезертировал из полка и в марте 1920-го записался в свежеобразованную Новониколаевскую губчека. Проработав месяц, был арестован за самовольную отлучку из полка и ревтрибуналом 5-й армии присуждён к отправке в другой полк. Но уже с конца мая 1920 г. Щербаков числился сотрудником для поручений Новониколаевской чека. Он исправно участвовал в арестах и давал свидетельские показания против некоторых арестованных, но этого Андрею Фёдоровичу было мало — и в 1921-м он в течение восьми месяцев работал помощником коменданта. Затем Новониколаевским губкомом РКП (б) Щербаков был отозван из губчека и назначен отделенным комендантом местного концлагеря. Впоследствии он год учился в комуниверситете им. И.Н. Смирнова, но выше кассира «Хлебопродукта» и заведующего выплатным пунктом Бийской страхкассы не поднялся…

Вокруг известных лиц из числа казнённых их палачами создавался некий мистический ореол. Труп видного врага вызывал острое любопытство. После уничтожения 10 апреля 1922 г. остатков повстанческой армии подъесаула А.П. Кайгородова отрубленная голова мятежника, много месяцев державшего в страхе коммунистов Горного Алтая, была послана начальником карательного отряда И.И. Долгих в Барнаул в ящике со льдом. Начальник 21-й дивизии Г. И. Овчинников принёс голову Кайгородова в большой кастрюле со спиртом прямо на заседание Алтайского губисполкома, после чего трофей отправили в Новониколаевск — на любование вышестоящему начальству.[21]

«И именно расстреливать..»

Комендантские отделы, вопреки распространённому мнению, отнюдь не были монополистами в исполнении бесчисленных смертных приговоров. У чекистов 1920-х годов вообще считалось хорошим тоном лично приводить в исполнение приговор над осуждённым именно тем следователем, который вёл дело. Считалось, что такой порядок повышает ответственность чекиста за результат расследования. По воспоминаниям Г. Агабекова, в Екатеринбурге в 1921 г. руководящие работники губчека постоянно помогали расстреливать, после чего «напивались до положения риз и не показывались на службе по два, по три дня». И это не было их стихийной инициативой — в начале 1919-го ВЧК секретнейшей шифровкой обязало руководящих работников (членов коллегий) губернских и республиканских чека непременно участвовать в казнях «контрреволюционеров», о чём есть прямые свидетельства: объяснительная записка председателя Брянской губчека А.Н. Медведева в ЦК РКП (б) от 19 декабря 1919 г. и показания главы Тульской губчека Прокудина от 15 марта 1919 г.[22]

Такое положение считалось чекистами вполне логичным. Сын дьякона Фёдор Богословский, убежавший сразу после окончания гимназии в 1917 г. из дома и работавший в 1920-м скромным завхозом в одном из отделов 5-й армии Восточного фронта, пояснял, уже будучи начальником Якутского облотдела ГПУ, что, под влиянием «ежедневного озлобления, испытываемого мною против белого террора, последствия коего я постоянно наблюдал во время работы на фронте», у него появилось «сильное желание, несмотря на совершенно другое воспитание в семье и школе, работать в органах ВЧК и именно расстреливать».

Пресловутый глава военной коллегии Верхсуда СССР В.В. Ульрих, в первой половине 20-х годов работник Особого отдела ВЧК и помощник начальника КРО ОГПУ, постоянно участвовал в казнях. В конце 1925 г. знаменитый английский разведчик Сидней Рейли был казнён прямо во время прогулки оперативниками КРО ОГПУ в присутствии К.Я. Дукиса.

Личное участие в казнях было в двадцатых и тридцатых годах также своеобразным посвящением в чекисты. Упоение «беспощадностью» запечатлелось в традиционной формулировке награждений 1920 — 1930-х годов — «за беспощадную борьбу с контрреволюцией». И действительно, многие сибирские расстрелы начала 1930-х гг. сопровождались привлечением к основным исполнителям (коменданту или дежурному коменданту) рядового оперативника. Было ли это личной инициативой полпреда Л. М. Заковского, столь хорошо знакомого со спецификой комендантской должности? Наверняка нет, ибо, например, в южной России в 1930 г. к казням «кулаков» привлекались даже партийные функционеры и трудно представить себе, чтобы рядовой оперсостав смог бы избежать участия в почётном труде по столь «массовидному» (как выражался Ленин) истреблению «врагов народа» в период коллективизации.

Например, начальник Барнаульского оперсектора ОГПУ И.А. Жабрев сознательно вязал свой аппарат кровавой порукой, одновременно воспитывая у следователей чувство безнаказанности: сами арестовали сотни крестьян по поддельным справкам о кулацком происхождении, сами пытали, сами и расстреляли. Все концы в воду. Расстрел 327 осуждённых по заговору в «сельском хозяйстве» в ночь на 28 апреля 1933 г. был осуществлён 37 сотрудниками оперсектора под руководством помощника Жабрева П.Ф. Аксёнова. Массовые казни остальных жертв этого «заговора» были осуществлены в большинстве подразделений полпредства, причём только в Омском оперсекторе основная нагрузка выпала на долю комендантского состава; в остальных оперсекторах, городских и районных отделах ОГПУ расстреливали в основном оперативные работники — как руководящие (начальник Томского оперсектора М.М. Подольский), так и рядовые. Отметим, что участвовавший в расстреле 327 «заговорщиков» барнаульский чекист М.А. Клеймёнов несколько месяцев спустя в знак протеста против беззаконий дезертировал из ОГПУ и перешёл на нелегальное положение.

Полагаю, обязательно следует учитывать исключительное и переломное для чекистской жизни значение расстрельной практики начала 1930-х гг., ибо после гражданской войны в период нэпа чекисты обычно не практиковали массовых убийств, хотя и были к ним готовы (подавление постоянных мятежей на Северном Кавказе, карательные кампании в Якутии 1927 — 1928 гг., истребление бандитов в Сибирском крае в 1925 — 1927 гг.). Для периода 1930 — 1933 гг. характерен стремительный рост численности органов ОГПУ, приход огромного количества совершенно неподготовленных кадров. Их, похоже, поголовно «крестили кровью».

С конца 1929 г. в Новосибирске, основных городах края (да и во многих рядовых райцентрах тоже) начинается длившийся до 1934 г. период постоянных массовых расстрелов (в 1935 — 1936 гг., накануне «Большого террора», из-за отсутствия местных внесудебных органов с правом вынесения приговоров с высшей мерой наказания, расстрелов было намного меньше). Чтобы комендатуры справлялись со своими палаческими функциями, в помощь к ним привлекали и начальников горрайотделов, и начинающих оперработников, а нередко и фельдъегерей, и милиционеров. Так шла охота за двумя зайцами — комендатуры получали техническую помощь, а чекисты заодно с милиционерами — специфическую закалку.

Акт о расстреле составлялся в достаточно свободной форме. Старший горсудья г. Бийска Прапорщиков изощрялся, в деталях описывая способ казни во всех составленных им актах: так, над расстрелянным 27 марта 1933 г. «за хищение соц. собственности» Е.М. Чурилиным «приговор в 23 часа 25 минут приведён в исполнение посредством произведения четырёх выстрелов из нагана в область затылочной части головы..»; осуждённого по указу от 7 августа 1932 г. А.М. Киреева казнили 7 апреля 1933 г. «через посредство выстрела двух пуль из нагана в голову»; двух осуждённых по этому же указу казнили 15 августа 1933-го «через посредство выстрела из револьвера системы „Наган“ в область задней части затылка». Обычно стреляли в голову два-три раза: опергруппа НКВД ТАССР, расстрелявшая за 26 августа, 21 и 26 сентября 1937 г. 38 осуждённых, отчиталась за расход 84 патронов к револьверу «наган».

Среди палачей, вероятно, находились и добровольцы, не относившиеся к оперсоставу. Так, в казнях 1933 — 1934 гг. постоянно участвовал начальник кирпичного завода при бийском изоляторе коммунист М.Ф. Трунов, в 1937-м работавший в штате Бийского горотдела НКВД. Зафиксировано в те же годы участие в расстреле и ещё одного начальника бийского кирзавода — Павлова.[23] Руководящие работники местных чекистских органов тем более постоянно практиковались в казнях: так, начальник экономического отделения Барнаульского оперсектора ОГПУ Г. А. Линке 2 ноября 1932 г. участвовал в расстреле группы из 13 осуждённых.

Не только суровые мужчины исполняли приговоры. Красноречивую информацию о полной эмансипации судейского сословия даёт следующий акт о расстреле от 15 октября 1935 г.: «Я, судья города Барнаула Веселовская, в присутствии п/прокурора Савельева и п/нач. тюрьмы Дементьева. привела в исполнение приговор от 28 июля 1935 о расстреле Фролова Ивана Кондратьевича». Старшая нарсудья г. Кемерова Т. К. Калашникова вместе с двумя чекистами и и. о. горпрокурора 28 мая 1935 г. участвовала в расстреле двух уголовников, а 12 августа 1935 г. — одного.

Участие в расстрелах «врагов народа» считалось партийными властями одним из наивысших проявлений лояльности. В марте 1925 г. при проверке партдокументов работника Кубанского окротдела ОГПУ Воронцова, работавшего в ЧК с 1919-го и исключённого из РКП (б) по подозрению в хищении ценностей при обыске, партийная комиссия сделала следующий примечательный вывод: «Участвовал во многих расстрелах и женат на жене бывшего офицера, ныне убитого. Считать проверенным и вполне достойным службы в органах ВЧК-ГПУ».[24]

Технология

Способы расправ в гражданскую войну были разнообразны: главенствовал расстрел, но любили душить с помощью удавки (для бесшумности, или с целью экономии патронов, или из садистских соображений, чтобы наблюдать предсмертные судороги жертвы). Но также рубили шашками (особенно во время подавления крестьянских мятежей), топили, замораживали, сжигали, зарывали живыми в землю. Дикости гражданской войны во многом повторились позднее — в эпоху коллективизации и «Большого террора».

О том, как выглядели чекистские расстрельные подвалы в первые годы советской власти, яркое и достоверное описание оставил член Сибревкома В.Н. Соколов, в июне 1920 г. обследовавший работу Енисейской губчека, чьё руководство во главе с В.И. Вильдгрубе за несколько недель (с марта) расстреляло более 300 человек. В телеграмме, адресованной в Сиббюро ЦК РКП (б), он сообщал: «Расстреливали в подвалах на дворе. Говорят о пытках в этом подвале, но когда я его осматривал (он) оказался закрытым, и я подозреваю, что его подчистили. Кровь так и стоит огромными чёрными лужами, в землю не впитывается, только стены брызгают известью. Подлый запах. гора грязи и слизи, внизу какие-то испражнения. Трупы вывозят ночью пьяные мадьяры. Были случаи избиения перед смертью в подвале, наблюдаемые из окон сотрудниками чека».

В начале 1920-х в казнях участвовали нередко довольно большие группы чекистов во главе со своими начальниками. Дуревшие от спирта и крови расстрельщики не гнушались издеваться над обречёнными или даже уже мёртвыми людьми. Так, начальник оперпункта ОДТЧК станции Омск Ю. Я. Бубнов, присутствуя при расстреле пяти человек, 14 августа 1921 г. вместе с начальником Водного отдела Сибирской Окружной транспортной ЧК К. Лацем «допустил в пьяном виде хулиганские выходки, за что был арестован» — исполнители приговоров «издевались над трупами, стреляя в задние части тела». По этому делу Омская губчека проводила расследование, обвиняя чекистов в пьянстве при исполнении служебных обязанностей. Коллегией губчека Бубнов и Лац в начале ноября 1921 г. были освобождены из-под стражи по амнистии с зачётом предварительного заключения и изгнаны из органов ВЧК без права поступления (но впоследствии Бубнова вновь приняли в ОГПУ-НКВД на руководящую работу).[25]

Палачи цинично похвалялись своим умением убивать с первого выстрела. Агентурные материалы наблюдения за работниками новониколаевской тюрьмы (исправительно-трудового дома № 1) свидетельствовали о том, что её начальник Иосиф Азарчик вместе с помощниками избивает арестованных, каждый день пьянствует и постоянно ездит в притоны к проституткам. Кучер Азарчика В. Борисовский в мае 1923 г. показал, что 30 апреля начальник тюрьмы вывел во двор связанного заключённого А. М. Никольского, приговорённого по ст. 60 и 66 УК РСФСР губсудом 23 марта к высшей мере наказания. Осуждённого «шпиона» посадили в коляску, куда забрались И.Е. Азарчик, его помощник Шереметинский и три надзирателя, после чего все уехали. «На другой день мне товарищ Азарчик говорил: «Вот вчера был интересный случай — расстреляли Никольского, не живучий, стерва, как ударил (его из нагана) в затылок, так не пикнул, а Шереметинский выстрелил уже в мёртвого». На мой вопрос, куда его дели, Азарчик ответил: «Бросили в Обь караулить воду».[26]

Таким образом, традиция убивать пулей в затылок с последующим контрольным выстрелом установилась достаточно рано, также как и «захоронение» где-нибудь в ближайшей реке. В Ангару были сброшены тела адмирала А.В. Колчака и главы колчаковского правительства В.Н. Пепеляева. В декабре 1920 г. тюменские чекисты печатно оправдывались в связи с расстрелом и сбрасыванием в прорубь 17 трупов расстрелянных — об этом сразу узнало местное население, которое громко негодовало по поводу большевистских зверств.[27]

Большого мастерства в ремесле палача достигали и обычные оперативники. Расследовавший убийство Павлика Морозова помощник уполномоченного Тавдинского райаппарата ОГПУ по Уралу Спиридон Карташов в 1982 г., будучи персональным пенсионером, дал интервью писателю и исследователю Юрию Дружникову. Этот чекист, не достигший каких-то заметных постов и уволенный из «органов» как эпилептик, вспоминал: «У меня была ненависть, но убивать я сперва не умел, учился. В гражданскую войну я служил в ЧОНе. Мы ловили в лесах дезертиров из Красной армии и расстреливали на месте. Раз поймали двух белых офицеров, и после расстрела мне велели топтать их на лошади, чтобы проверить, мертвы ли они. Один был живой, и я его прикончил. ..Мною лично застрелено тридцать семь человек, большое число отправил в лагеря. Я умею убивать людей так, что выстрела не слышно. (..) Секрет такой: я заставляю открыть рот и стреляю (туда) вплотную. Меня только тёплой кровью обдаёт, как одеколоном, а звука не слышно. Я умею это делать — убивать. Если бы не припадки, я бы так рано на пенсию не ушёл».[28]

Нередко на счету видных чекистов-оперативников первых лет советской власти были многие десятки и сотни исполненных приговоров. Осенью 1921 г. начальник секретного отдела Новониколаевской губчека Карл Крумин так характеризовал работу начальника секретно-оперативного отдела и зампреда губчека Сергея Евреинова: «Тов. Евреинов лично принимал участие и проявлял максимум энергии в раскрытии нескольких белогвардейских организаций. Сам лично расстреливал участников в количестве нескольких сотен человек. (..) Кто думает бросить тень сомнения на таких революционеров, тот враг Революции». Малограмотно, но ещё более эмоционально высказался, в свою очередь, о заслугах Карла Крумина сам Сергей Евреинов: «..Отправляя на тот свет десятки сволочи, безусловно, его место в рядах РКП!»

Сам Крумин похвалил себя в следующих выражениях: «В результате моей упорной работы в чека расстреляна масса видных белогвардейцев. Сам лично участвовал и действительно раскрывал: во Владимире — белогвардейскую организацию „Владимирский офицерский батальон“. В Омске: „Организацию полковника Орлеанова — Рощина“, организацию офицеров „Самозащита“, и в г. Новониколаевске: „Сибирское Учредительное Собрание“, организацию „Союз мира“ (офицерскую), организацию белоэсеровскую „Сибирско-Украинский союз фронтовиков“. (..) Интересующимся моей личностью советую обратиться за справками в архивы чека (о) расстрелянных белогвардейцах и (спросить) у уцелевших в лагере. Обычно белые меня не любят и считают сволочью, а это равносильно ордену Красного Знамени от Рабоче-крестьянского правительства».

Следственные дела говорят, что в Новониколаевске в казнях весны и лета 1921-го обычно участвовал С.А. Евреинов, но иногда его подменял секретарь коллегии губчека И.Е. Богданов, бывший начальник Сибмилиции. Изувер Евреинов, перенёсший в 1920-м, работая в Омской губчека, психическое расстройство, был большим педантом: непременно указывал дату расстрела с точностью до минуты, писал чётко, расписывался лихо, с росчерком..[29]

Место казней в провинциальных актах о расстрелах фиксировалось обычно приблизительно. В начале 1920-х оно чаще всего не указывалось вовсе. В 1930-х гг. в зависимости от местных условий могли расстрелять в тюрьме, а потом вывезти труп для захоронения на кладбище. Так, 3 сентября 1933-го по указу от 7 августа 1932 г. два человека были расстреляны «в расположении Барнаульского домзака». Однако очень часто хоронили прямо на месте казни где-нибудь в укромном месте. 19 октября 1932 г. в с. Западный Сузун Лушниковского района Запсибкрая «на местном кладбище в расстоянии 1-го км от села» расстреляли осуждённого райуполномоченный ОГПУ И.Л. Будкин заодно с запасным членом крайсуда Наумовым и райпрокурором А.К. Потёмкиным. Работники комендатуры полпредства ОГПУ по Запсибкраю 11 апреля 1933 г. составили акт о расстреле 84 человек, осуждённых по делу «заговора в сельском хозяйстве», отметив, что порученное дело было «исполнено в 24 часа за городом (Новосибирском)». Вот примеры за 1934 г.: «расстрелян и похоронен на новосибирском кладбище»; «тело Данилова предано земле, г. Томск»; «приговор исполнен путём расстрела в поле на Каштаке около Томска». Часто расстреливали в 1934-м в сёлах-райцентрах Западно-Сибирского края: Мошкове, Болотном, Алтайском. В 1935-м расстрелянных уголовников работники оперчекотдела Сиблага в г. Мариинске хоронили в «северной стороне» городского кладбища.[30]

Нередко расстреливали и в весьма дальних окрестностях городов и посёлков. В актах Запсибкрайсуда за 1934 г. можно найти такие многочисленные примеры: «зарыты в окрестностях г. Сталинска», «за городом (Ачинском — А.Т.) в полутора километрах упомянутые лица расстреляны»; расстрелян «в 12 часов ночи в расстоянии от города (Ачинска — А.Т.) 3 км»; «Антипина расстреляли в 4 км за городом (Ачинском — А.Т.)»; «трупы их преданы земле и закопаны в 3 клм от ст. Топчиха»; «труп его предан земле и закопан в 4 клм от ст. Топчиха»; двух человек расстреляли «на территории ст. Алейская»; «погребены в могиле на степи, в расстоянии от г. Славгорода на 17 км»; расстреляли двух человек «в пяти километрах от гор. Черепаново» и «предали земле на глубину двух метров» (отметим, что нормы предписывали хоронить расстрелянных именно на двухметровой глубине).[31]

Подробности исполнения приговоров могли использоваться следователями для запугивания арестованных — так, особист Омского оперсектора ОГПУ М.А. Болотов в 1933 г. говорил одному из них: дескать, «поведут в подвал. при этом сотрудник, который меня поведёт, будет идти сзади и даст мне несколько выстрелов в затылок..» Арестованные в годы террора чекисты, отлично зная о способах расправы, иногда теряли самообладание: так, бывший начальник отдела УНКВД по Новосибирской области старый чекист П.Ф. Коломиец ночами часто будил своего сокамерника «и, указывая пальцем на левую сторону лба и затылок, жаловался, что он чувствует в этом месте боль, он даже чувствовал, где должна пройти пуля при расстреле».

Деформация личности палачей приводила к неудержимой потребности хвалиться участием в казнях. О собственном садизме отставные чекисты могли вспоминать как о законном революционном пыле, требуя уважения к былым заслугам. Скромный сотрудник Омского горстройтреста Андрушкевич в 1929-м получил строгий партвыговор с предупреждением за «невыдержанность» в связи с тем, что во время чистки заявил: «Когда я работал в ГПУ, привели ко мне белого полковника, так я ему зубами прогрыз горло и сосал из него кровь». Недаром в сентябре 1922 г. появился приказ ГПУ, который отмечал, что в своих официальных заявлениях в различные инстанции, а также в частных разговорах многие бывшие и настоящие сотрудники ГПУ указывают на своё участие в тех или иных агентурных разработках, а также в исполнении приговоров, «что расшифровывает методы нашей работы».

Все чекисты обязывались дать подписку о сохранении в тайне сведений о работе ГПУ и могли разглашать только название своей штатной должности; нарушителей предписывалось «немедленно арестовывать и предавать суду». Но эта мера работала не очень эффективно — чекисты любили похвастать своей работой и в общении между собой, и в разнообразных ходатайствах либо доносах.

Например, заведующий снабжением механико-монтажного цеха Кузнецкого металлургического комбината 27-летний А.Н. Таран в июне 1933-го обвинялся Сталинской горКК ВКП (б) в том, что «клеветал на советскую власть и Красную Армию, заявляя, что, будучи работником ОГПУ на Украине, он, Таран, расстреливал десятки белых, а 5-й Латышский батальон расстреливал по 500 человек..» Работавший в Омске и Томске арестованный в 1938-м особист П.А. Егоров, доказывая свою лояльность, в письме из лагеря Сталину заверял вождя, что всегда был «беспощаден к врагам народа, и не только агентурным и следственным путём боролся с ними, но много, много сам физически уничтожал их». Другой арестованный чекист — оперативник контрразведывательного отдела УНКВД по Алтайскому краю И.И. Виер-Ульянов — уверял судей трибунала: «Я сам боролся с врагами народа, не одну сотню я арестовал и расстрелял этих врагов».[32]

Рядовой чекист С.М. Замарацкий в 1937-м упоминал о регулярных «свадьбах» в Кузнецком домзаке в конце 1920-х гг. (этот термин употреблялся и чекистами Белоруссии 1930-х, что говорит о его универсальности). В середине 20-х годов, когда численность работников карательного ведомства была наименьшей и когда на иной второстепенный сибирский округ приходилось в год всего несколько арестованных по политическим делам, порядки в тюрьмах были очень жестокими и бессудные расправы в них случались нередко. Крайней жестокостью к заключённым отличались начальник Щегловского (Кемеровского) домзака Ф.А. Брокар, начальник Минусинской тюрьмы Г. Керин. Начальник Тобольского исправтруддома И.С. Гомжин в 1926 г. оказался под судом за самовольный расстрел заключённых, но был осуждён условно и благополучно продолжил карьеру в тюремном ведомстве. Менялись начальники тюрем очень часто, поскольку самые разные злоупотребления в их среде носили повальный характер. [33]

«Произведено способом гражданской войны»

В Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе в середине 1920-х гг. получил большое распространение уголовный бандитизм, с которым шла настоящая война. Чекистские начальники средств не выбирали. Начальник Забайкальского губотдела полпредства ОГПУ по ДВК В.С. Корженко в сентябре 1925 г. был отозван в Москву и отдан под суд за внесудебные расстрелы участников уголовных банд. Сильно наказывать его не стали — некоторое время спустя Корженко был возвращён на руководящую работу в ОГПУ.

Постановлением ВЦИК Сибирский край объявлялся неблагополучным по бандитизму в ноябре 1925 — январе 1926 г. и с 1 декабря 1926 по 1 марта 1927 г. Это означало, что власти края получали исключительные полномочия. Создавалась специальная двойка, состоявшая из особоуполномоченного полпредства ОГПУ по Сибкраю и крайпрокурора (либо его заместителя), которая заочно рассматривала дела на уголовников и большую их часть приговаривала к расстрелу. В первую кампанию было расстреляно около 500 чел., а с 17 декабря 1926 по 1 февраля 1927 г. чрезвычайная двойка на семи заседаниях рассмотрела 112 дел на 517 человек и большую часть осуждённых — 321 чел. — приговорила к расстрелу.[34] Массовые расстрелы уголовников вскоре «всплыли» в буквальном смысле, став достоянием гласности.

Органы ОГПУ оказались не готовы к захоронению большого количества трупов и проявили сомнительную самодеятельность. Расстреливая бандитов в конце 1925 г., чекисты Бийского окротдела ОГПУ из-за сильных морозов последнюю группу расстрелянных решили не хоронить, а обезглавили 8 трупов, после чего головы зарыли, а тела сбросили в р. Бия. Весной обезглавленные трупы всплыли, вызвав в округе самые невероятные слухи. Специальная комиссия полпредства ОГПУ наказала исполнителей административным арестом, но это ничуть не повлияло на методы «захоронения», практиковавшиеся год спустя, во вторую кампанию массовых казней уголовного элемента.

В июне 1927 г. пять сильно разложившихся трупов мужчин со связанными телефонным кабелем руками и пулевыми ранениями в голову либо сердце были выловлены из Оби в окрестностях Новосибирска, ещё один — в окрестностях с. Молчаново Томского округа. Новосибирский окружной угрозыск, логично предположив, что милиция обнаружила «трупы расстрелянных органами ОГПУ на основании предоставленных им прав в отношении известной категории преступников», просил прокуратуру поднять вопрос о том, чтобы чекисты впредь зарывали казнённых в землю. Однако заместитель полпреда ОГПУ по Сибкраю Б.А. Бак 2 сентября 1927 г. направил Сибпрокуратуре циничную отписку: поскольку трупы уже захоронены как неопознанные и следствие провести невозможно, то неясно, кто расстреливал: ОГПУ или судебные органы… Хотя сам вид обнаруженных трупов довольно ясно указывал на почерк исполнителей.[35]

Впрочем, не только чекисты ленились предавать трупы расстрелянных земле. Комендатура краевого суда также была не прочь схалтурить. 15 марта 1928 г. новосибирский окружной прокурор А.И. Гулевич сообщала председателю окрсуда Ф.А. Сове-Степняку, что исполнение приговора суда над С.Т. Нероновым было комендантом крайсуда Мерсяповым в полночь 5 марта «произведено способом гражданской войны», и просила, «чтобы дело приведения в исполнение смертных приговоров было бы налажено в надлежащем порядке (избрание заранее определённого места, вырытие ямы, крепкая утрамбовка и проч.)». Неделю спустя Гулевич в новом послании по тому же адресу раскрывала некоторые подробности инцидента: «Я как прокурор, только что прибывшая на работу в округ, была совершенно неосведомлена. и была поставлена перед фактом: не было готовой ямы, заступа, была одна только пешня, что устранить не представилось возможным». Надо полагать, что в мёрзлой земле в темноте была наскоро выдолблена яма, в которой с трудом спрятали тело расстрелянного, либо труп вообще не хоронили, а сбросили в реку.[36]

Практика небрежного отношения к процедуре захоронения характерна для всех двадцатых годов, поскольку надлежащее исполнение инструкций требовало конвойной команды, заблаговременного рытья могилы где-то в глуши, что было зимой не так просто. Поэтому в Новосибирске и в 1923-м, и во второй половине 20-х годов практиковалось сбрасывание трупов расстрелянных в Обь. Зимой осуждённых, не мудрствуя лукаво, казнили прямо в общественной теплушке для полоскания белья посреди Оби, после чего труп спускали в прорубь. Делалось это ночью, когда полоскать бельё в проруби никому из обывателей не пришло бы в голову. Потом в избушке прибирали — до следующего раза.

Вот акт от 4 марта 1926 г. о расстреле двух уголовников, подписанный комендантом крайсуда Мерсяповым и членом крайсуда Соколовым, которые отметили (орфография сохранена — А.Т.), что «расстрел ученён вполне правельно и без каких бы то не было форм мучения, а именно: Булгакову сделано 3 выстрела из нагана в затылок и Констанову один. Труппы обеих спущены в прорубь реки Оби в теплушке для полоскания белья, где и приводился самый приговор в исполнение; от приведения приговора в исполнение признаков и следов в. теплушке не осталось».

Обыденность такой практики подтверждал член Сибкрайсуда А.З. Суслов в информации о том, что труп расстрелянного 14 декабря 1926 г. в Новосибирске Ивана Голендухина «спущен под лёд реки Оби».[37] В Новосибирске в течение двадцатых и тридцатых годов местом тайных казней также была Берёзовая роща на окраине, где располагалось большое кладбище. Ещё в 1934 г. его возможности для захоронения казнённых не были исчерпаны. Десятки тысяч расстрелянных в столице Сибири в 1937 — 1938 гг. вероятно нашли могилу в нескольких местах. Они секретны до сих пор. В других крупных городах такие массовые захоронения обнаружены: Бутово и Коммунарка в окрестностях Москвы, Левашовская пустошь под Петербургом, Быковня под Киевом, Куропаты под Минском…

Таким образом, в течение 1920-х годов процедура исполнения смертных приговоров обрела свои постоянные черты: секретность исполнения и захоронения, определённая вольность в трактовке инструкций (сбрасывание трупов в реки, частое игнорирование прокурорского и врачебного надзора). После массовых казней начала двадцатых наблюдался сравнительно мягкий период, прерванный сотнями расстрелов в ряде регионов во время кампании борьбы с бандитизмом. Обычно была возможность апелляции на приговор, со стороны московских властей наблюдались частые случаи отмены смертной казни и помилований.

«Окольным путём. в расход не должны пускаться»

Конец двадцатых — начало тридцатых годов был ознаменован созданием внесудебных троек при полпредствах ОГПУ в регионах, расстрелявших в период до 1934 г. десятки тысяч людей. Огромный приток раскулаченных крестьян в Сибирь позволил в ряде случаев предельно радикально решить вопрос с тем, куда девать часть «кулаков». Слухи о том, что несколько барж с ссыльными были просто где-то затоплены, имеют под собой основу (основательность их подтверждается и в новейшей монографии С.А. Красильникова «Серп и Молох»). В октябре 1943 г. начальник Александровского райотдела Нарымского окротдела НКВД И.В. Тарсуков (занимавший в начале 30-х рядовые должности в Бердском и Новосибирском райотделах ОГПУ), по сообщению секретаря тамошнего райкома ВКП (б) Кузьмина, во время плавания на пароходе из Новосибирска в Нарым почти сутки пьянствовал, избивал жену, дрался и кричал по адресу пассажиров-«трудпоселенцев»: «Я их баржами топил!»[38]

Массовые казни начались сразу после атаки на крестьянство. Уже в начале 1930 г. расстрельный конвейер работал на полных оборотах — комендатура полпредства ОГПУ Сибкрая приступила к физическому истреблению осуждённых тройкой «кулаков». Предписания на расстрел подписывал непосредственно полпред. В число палачей обычно включали рядовых оперработников. За раз команда из трёх исполнителей расстреливала до 20 — 25 человек. 59 крестьян-«повстанцев» Коченёвского района в марте 1930 г. в три приёма расстреливал дежурный комендант полпредства ОГПУ Михаил Рачков, ему ассистировали начальник отделения учётно-осведомительного отдела Александр Данченко, оперработники секретного и транспортного отделов. Всего за 1930 г. сибирские чекисты расстреляли около 5 тыс. осуждённых тройкой.[39]

Подобные массовые расстрелы производились и в других регионах страны. Старший уполномоченный экономотделения Сальского окротдела ОГПУ Павел Финаков докладывал 26 января 1930 г. своему начальству об инциденте, связанном с обнаружением жителями станицы Пролетарской (ныне г. Пролетарск Ростовской области) захоронений расстрелянных. Получив в январе постановление тройки о расстреле 24 человек, Финаков выехал в Пролетарскую в сопровождении двух уполномоченных, отыскал в окрестностях балку и, углубив старые воронки, подготовил три могилы. Объявление о приговоре было сделано осуждённым в помещении местного райадмотдела в присутствии его начальника, а также председателя райисполкома и одного из коммунаров. В казни, помимо чекистов, участвовал и секретарь райкома партии.

Финаков упоминал, что другой чекист по фамилии Евтушенко там же расстреливал в заброшенных колодцах. Замаскировать как следует свою работу палачи не удосужились. Обнаружив у одного из колодцев подозрительные свежие ямы, колхозники их разрыли и нашли трупы в синих рубашках с руками, «связанными тонким шпагатом». Они писали в прокуратуру: «Мы, красные партизаны, требуем немедленного расследования. Мы знаем существующие законы Советской Власти, что окольным путём, кто бы они не были в расход не должны пускаться». Колхозники сильно идеализировали законы советской власти..[40]

Практика замены штатных палачей рядовыми оперативниками и руководителями местных отделений ОГПУ-НКВД характерна для всех 30-х годов: многие участники огромных сибирских «повстанческих организаций» в 1933 г. были казнены оперативниками, при этом чекистская специализация не играла роли — расстреливали особисты, работники КРО, СПО, ЭКО, транспортники. Часто к ликвидациям привлекались и милиционеры всех уровней — от начальника горотдела до помощника уполномоченного угрозыска. В 1933 и 1935 гг. фиксируются случаи участия в казнях фельдъегерей райотделов ОГПУ-НКВД — и это только по осуждённым в «законном» порядке Запсибкрайсудом, среди которых преобладали уголовные преступники! Ясно, что политзаключённых, которых часто расстреливали большими группами, тем более «обслуживали» не только комендантские работники.

Молодые чекисты набора рубежа двадцатых-тридцатых годов, знавшие о порядках периода гражданской войны понаслышке, тем не менее очень легко и истязали, и отправляли на тот свет «классовых врагов». Так, в Барабинском окротделе в 1930-м начинающие оперативники А.Г. Луньков и К.К. Пастаногов назначались в наряды по приведению в исполнение многочисленных приговоров над «кулаками»; Луньков семь лет спустя, став видным оперработником, постоянно участвовал в расстрелах в бывшем Каинске, переименованном в Куйбышев. В декабре 1933 г. чекист-практикант Ленинск-Кузнецкого горрайотдела ОГПУ Николай Шеин (десять лет спустя дослужившийся до начальника Кемеровского сельского РО НКВД) минимум дважды входил в расстрельную группу горотдела, казнившую за эти два «захода» шестерых осуждённых.

Случалось, что иногда молодого чекиста брали на «смотрины» — так, уполномоченный Топчихинского райотдела УНКВД Запсибкрая А.С. Кюрс 19 октября 1934 г. присутствовал при казни осуждённого начальником РО НКВД М.П. Бирюковым — своим непосредственным руководителем, причём в акте о расстреле особо оговаривалось, что имярек только «присутствовал». Возможно, его использовали и в качестве охранника. Точно так же тренировали и фельдъегерей: так, И.К. Шахминкин — начальник пункта связи Гурьевского райотдела УНКВД по ЗСК — 8 июля 1935 г. «присутствовал» при расстреле осуждённого.[41]

Известные сведения о политических казнях по Западной Сибири, кстати, позволяют доказательно опровергнуть официальную цифру расстрелянных в 1933-м по всему СССР, обнародованную ещё в начале 90-х годов — 2.157 человек. Она абсолютно недостоверна — как оттого, что в неё не включили уничтоженных тройками ОГПУ по Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальне-Восточному краям, так и в связи с занижением цифр казнённых по отдельным полномочным представительствам. Так, только по двум главнейшим политическим делам, сфабрикованным в 1933 г. ОГПУ Запсибкрая, было расстреляно народу немногим менее, нежели даёт основательно уже вошедшая в научный оборот цифра в 2.157 человек: по «белогвардейскому» заговору арестовано около 1.800 человек, в том числе несколько сот человек расстреляно, а по «заговору в сельском хозяйстве» осуждено 2.092 человек, в том числе казнено 976. А ведь были в Западной Сибири в 1933 г. и другие расстрельные дела, пусть и далеко не такие масштабные. Также следует учесть, что новейшие исследования учитывают 464 расстрелянных в Ленинградской области, а официальный чекистский отчёт за 1933-й — только 313.[42]

Комендатуры на хозрасчёте

Местные палаческие расходы оплачивались из краевого центра. Так, 5 мая 1931 г. нарсудья Барнаула обращался в крайсуд: «Мною за погребение уплочено 25 рублей, которые и прошу выслать». Лиц, осуждённых краевым судом, полагалось расстреливать комендатуре крайсуда. В 20-е годы так и было, хотя, например, в Центрально-Чернозёмной области в конце 1920-х расстрелами лиц, осуждённых окружными судами, ведали сотрудники ОГПУ. А в 1930-х гг. большую часть осуждённых казнили именно работники комендатур при полпредствах ОГПУ и оперсекторах, а также чекисты-оперативники и милиционеры. В расстрельной практике наличествовали элементы хозрасчёта. Ведомственные финансовые интересы охранялись строго — чекисты берегли копейку и за свои услуги не забывали спросить с судейских коллег.

Например, в июне 1934 г. Омский оперсектор ОГПУ получил от Запсибкрайсуда (через старшего нарсудью Омска) 50 рублей на возмещение расходов по расстрелу трёх человек, которых казнили три работника комендатуры оперсектора. Таким образом, процедура стоила чекистам недорого — менее 17 рублей за одного расстрелянного. Нацисты, как известно, с родственников осуждённых брали деньги за процедуру казни и кремации. Советское государство ограничивалось вычетом за услуги адвокатов. Так, в октябре 1932 г. по приговору Запсибкрайсуда был расстрелян 22-летний Н.В. Пренев, скосивший гектар пшеницы и овса, а также похитивший урожай с 30 соток картофеля. На основании циркуляра Наркомюста № 200 с него предварительно было взыскано в пользу защитника 50 рублей.[43]