Вальтер Ламе: Путь к миру

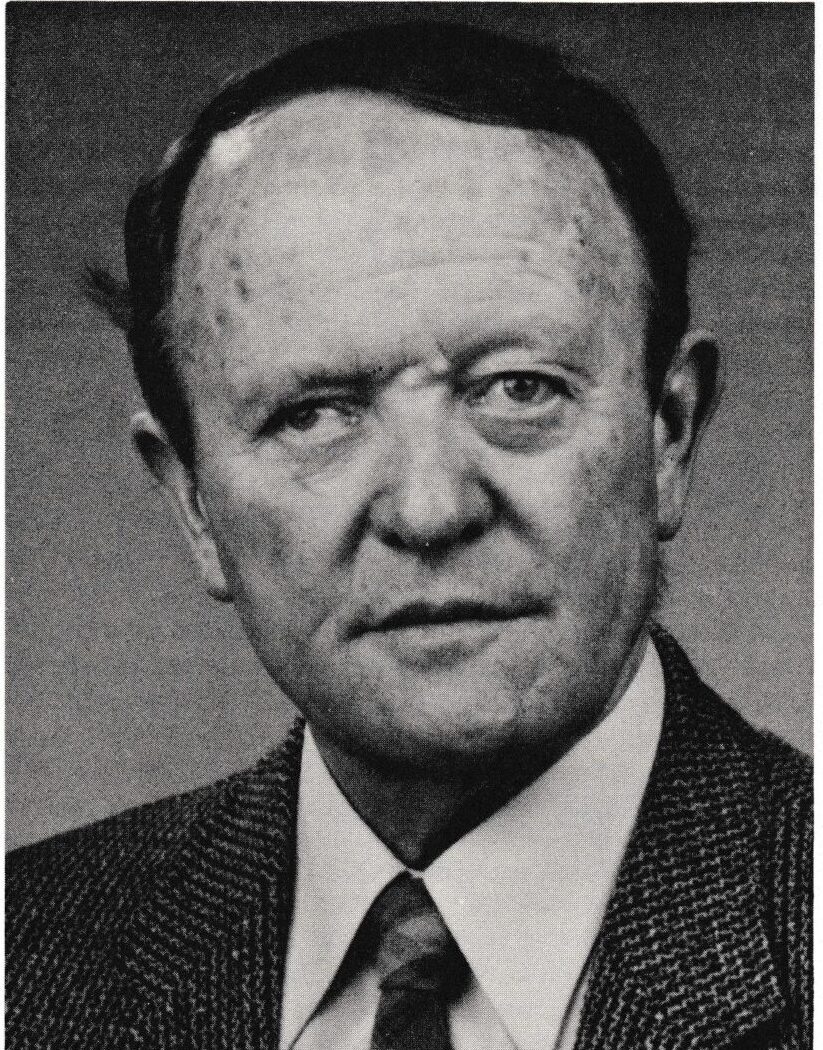

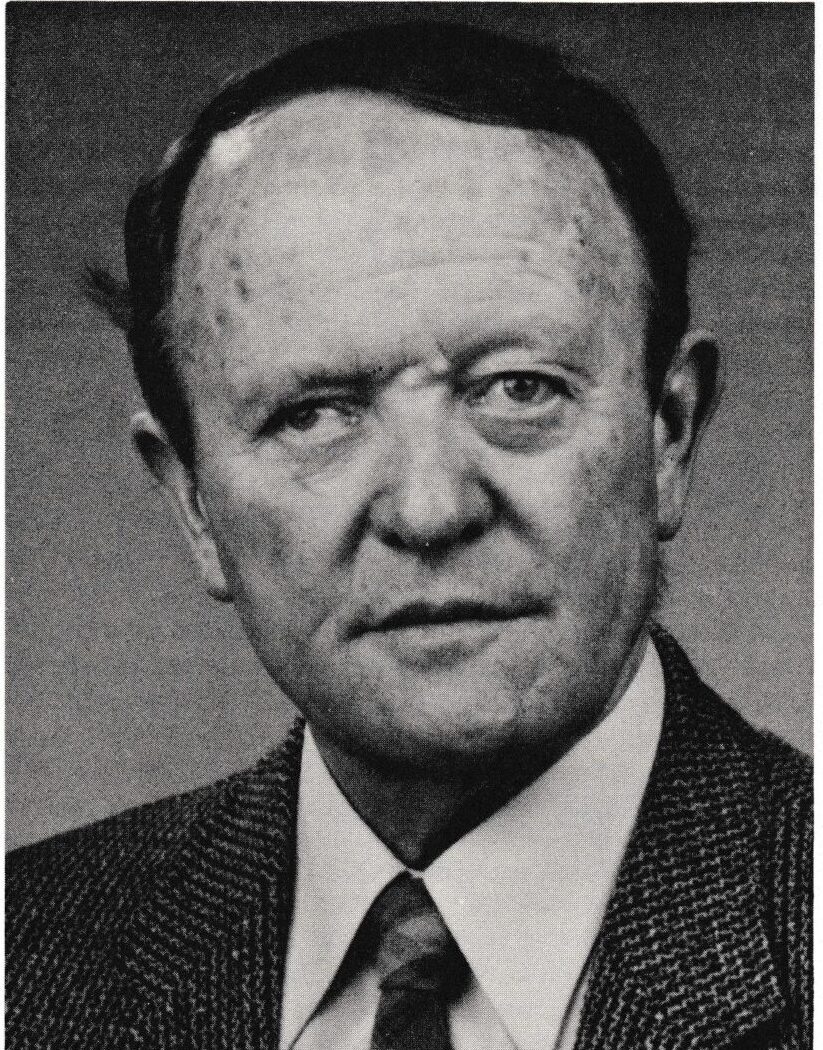

Вальтер Ламе, будучи студентом юридического факультета, был призван в германскую армию в 1930 году. Участник боев на Восточном фронте в 1941-1943 годах. Закончил войну в чине капитана командиром батареи артиллерийского полка XV Казачьего Корпуса. После войны, после английского плена, был судьей гражданского суда в Западной Германии. Член русофильского Немецко-Русского Общества Западной Германии, созданного русскими эмигрантами (НТС) и бывшими немецкими военнопленными, вернувшимися из советских лагерей после войны. Общественный и церковный деятель.

Вальтер Ламе, будучи студентом юридического факультета, был призван в германскую армию в 1930 году. Участник боев на Восточном фронте в 1941-1943 годах. Закончил войну в чине капитана командиром батареи артиллерийского полка XV Казачьего Корпуса. После войны, после английского плена, был судьей гражданского суда в Западной Германии. Член русофильского Немецко-Русского Общества Западной Германии, созданного русскими эмигрантами (НТС) и бывшими немецкими военнопленными, вернувшимися из советских лагерей после войны. Общественный и церковный деятель.

Ниже публикуются отрывки из его книги. Здесь первая часть. Во второй части речь пойдет о чудесном явлении ему близ разрушенной сельской церкви в оккупированной немцами Смоленской области, что изменило его жизнь.

Вальтер Ламе. Путь к миру. Сан-Франциско: изд-во «Глобус», 1984.

В этой войне столкнулись между собой две идеологические силы… Эти идеологии привели в обеих странах к чудовищным преступлениям — к многомиллионным убийствам, репрессиям, они потребовали миллионных человеческих жертв на полях сражений.

В этой войне столкнулись между собой две идеологические силы… Эти идеологии привели в обеих странах к чудовищным преступлениям — к многомиллионным убийствам, репрессиям, они потребовали миллионных человеческих жертв на полях сражений.

Идеологическая война подвергла испытанию эти догмы и разоблачила их как величайшую ложь. Правду же исконного права человека на жизнь и свободу — права, стоящего выше закона и государства, сделала прозрачной и очевидной.

Путь к познанию этой правды начался для меня уже в начале войны, когда мы с товарищами спорили о так называемом «приказе о комиссарах» [приказ не брать в плен комиссаров, а сразу расстреливать. ‒ Ред. РИ]. Позже мне выпало особое религиозное переживание, которое не только помогло мне вынести тяготы войны, её душевный и духовный груз, но и до сегодняшнего дня не дает мне забыть, к чему оно меня обязывает…

При этом тени все сгущаются: грозят новые войны со все более совершенствующимися средствами уничтожения, от социальной справедливости мы далеки как никогда, часть молодежи бунтует и пропадает в тумане наркотиков и терроризма, а многие приходят в отчаяние от жизни в мире, потерявшем свои ценности и тем самым — смысл. Право, справедливость, мир стали еще недостижимее.

Однажды увиденная истина вырвала меня из состояния глубокой духовной подавленности посреди военных бедствий. О великих вещах, которые ниспосылаются нам свыше, лучше всего молчать. Но — духовная нужда нашего времени все требовательнее заставляет меня говорить, по мере того, как я всё больше и больше постигаю истину дарованного мне познания.

Это произошло в глубине России, в Селецком под Дорогобужем, 8 марта 1942 года, около одной, разрушенной советчиками еще перед войной, церкви. Я постараюсь изложить события так, чтобы они сами о себе сказали: у них есть собственная сила, потому что они — правда.

1. СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ И ПРАВА

Начало войны с Советским Союзом 22 июня 1941 года — это значительный перелом в ходе Второй мировой войны. Одновременно это и значительный перелом в сознании немецкого солдата. Во многих головах тогда может быть звучала старая песня: «Мы хотим двигаться на Восток!». Однако у многих, а может быть и у большинства, стал появляться гнетущий, пока еще безымянный страх — куда может привести этот новый путь? Период «молниеносных кампаний», с Польшей в сентябре 1939 года, с Францией в мае и июне 1940, с Югославией и Грецией в апреле 1941 года, всем представлялся последовательным продолжением Первой мировой войны. Мы каким-то образом чувствовали себя наследниками фронтового поколения 1914-1918 годов, и целостность психологии немецкого солдата как никогда стояла вне сомнений.

Однако с начала войны с Советским Союзом наступили резкие изменения. За несколько дней перед 22 июня 1941 года батареи нашей дивизии заняли позиции на Буге, пограничной реке. Предписанные нам военные действия против Советского Союза были нами приняты с величайшей серьезностью… Поражало сохранение в тайне плана нападения. Договор с Советским Союзом о ненападении, заключенный в августе 1939 года и в итоге как раз и развязавший войну, лопнул, как мыльный пузырь.

Начало войны без объявления вызвало у нас небывалые споры — явный симптом растерянности и смущения. Правда, в нас еще жила вера в надежное командование из-за прежних успешных военных походов. Подозревали наличие каких-то неизвестных нам политических факторов, оправдывавших подобные действия немецкого командования. И нам все время приходила на ум идеологическая сила Советского Союза, его идея мировой социалистической революции — то, что мы отвергали.

Однако у большинства из нас остался в душе неприятный осадок… А потом, накануне назначенного внезапного нападения 22 июня, нам офицерам, устно был прочитан секретный приказ, согласно которому политических комиссаров Красной Армии, «…захваченных в бою или при сопротивлении, следует немедленно расстреливать».

Сегодня, сидя за письменным столом, так легко рассуждать о том, что немецкие офицеры должны были сразу протестовать против этого пресловутого приказа. Прежде всего, каждый офицер, получивший этот приказ за несколько часов до начала войны, был предоставлен самому себе. Несправедливое требование убивать военнопленных только из-за их определенной идеологической принадлежности для немецкого офицера было новым и ошеломляющим. Мы были глубоко задеты и подавлены. Наш правовой инстинкт, непосредственное спонтанное чувство справедливости и права, восставал против такого приказа. В наших спорах зазвучало слово «убийство». Большинство из нас было не запрограммировано политически и не испорчено. Между нами, офицерами, происходили резкие споры о допустимости и законности этого приказа. Впервые за время Второй мировой войны, во всяком случае мы, молодые офицеры, столкнулись с кардинальным, важнейшим вопросом.

В этих столкновениях различных мнений громко прозвучал ходкий тогда позитивистский аргумент — «Приказ есть приказ!» (Дополнительным аргументом было то, что этим приказом «ограничиться пролитие немецкой крови»)…

После первого возмущения мы положились в дальнейшем на свою непосредственную реакцию, на чувство справедливости, как мы его понимали и должны были понимать… «Приказ о комиссарах» поставил нас Перед вопросом о вечных моральных ценностях. Мы поняли, что государственный приказ, который преступает данные законодательству границы, как этот «приказ о комиссарах», не может обязывать нас к повиновению. В результате споров мы пришли к единодушному решению не исполнять этого приказа, если мы попадем в такую ситуацию. Но споры о принципиальной допустимости такого приказа уже были чем-то необычным. Помню, я тогда воскликнул в кругу своих друзей: «Как бы это нам однажды не отомстилось: мы начали войну против беззакония советского государства приказом об убийстве». Наше решение не исполнять «приказа о комиссарах» (а мы, как носители оружия, своим поведением решали ход вещей) в личном плане нас успокоило. Но с этого момента мысли и вопросы, сомнения и неуверенность нас не покидали…

В эти первые вечера наступления на Советский Союз я постоянно находился под угнетающим меня предчувствием, что продвигаясь на восток мы движемся в ворота тьмы…

2. ФЕНОМЕН РОССИИ 1941 ГОДА — НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС

Но произошло совершенно другое: за темными воротами стало как-то светлее. Тени вины и бесправия, которые хотели взвалить на нас, отступали. На это были свои причины: в областях, ранее принадлежавших Польше, а также после взятия бывшего пограничного городка Острога, находящегося на советской территории, население нас уважало и мы были приняты так, как будто бы не находились на территории врага.

Во время нашего наступательного пути случалось, что население прилежащих районов встречало нас древними символами сердечного гостеприимства — хлебом и солью. От товарищей, ездивших за продовольствием в тыл, мы постоянно слышали о том, что жители тех мест, где еще сохранились церкви, служат благодарственные, молебны, что закрытые большевиками церкви снова открываются для богослужений.

По стране прошел вздох облегчения, освобождения. Уничтожение церквей, начавшееся со времени большевистской революции в 1917 году, внезапно прекратилось.

Государственная идеология атеизма — основа советской системы, казалась исчезнувшим призраком. Тотальная борьба с религией и верой, длившаяся 24 года, оказалась напрасной.

Отношение к нам населения произвело на нас большое впечатление, подняло наш дух. Нас встречали с надеждой. Нас изумила вера этих людей в немецкие лозунги освобождения народов России от большевизма и сталинской системы насилия. В занятых нами областях мы всё время слышали горькие жалобы на сталинскую террористическую систему, на её жестокое вторжение в жизнь людей. Нам было трудно разговаривать из-за языкового барьера, но два жеста, постоянно повторявшиеся, были нам хорошо понятны: скрещенные пальцы, изображавшие решетку — «тюрьма», и душащие руки на горле — «убийство». Люди лишались свободы и попадали в концлагеря уже за несколько минут опоздания на работу. То, что мы раньше читали о терроре сталинского большевизма, о миллионных «чистках», ссылках, лагерях — стало для нас ощутимо реально. Стало ясно, что именно террористические, противоправные действия сталинской системы сыграли решающую роль в настроениях и поведении населения и значительной части советских войск…

Уже на второй день наступления нам пришлось пережить последствия того, что немецкое верховное руководство прорвало и снесло плотину права. Этому способствовал не только приказ о расстреле комиссаров, но и то, что указ о подсудности, соответственно которому преследование преступлений, совершенных служащими немецких частей против гражданского населения на занятой территории Советского Союза, был более-менее отменен.

В первом же городишке за Бугом мы столкнулись с ужасной картиной. Главная площадь городка, служившая обычно местом базара, вся была покрыта телами убитых. Люди лежали рядами, кое-где даже друг на друге. Мы увидели в руках расстрелянной матери еще живого полугодовалого ребенка. При виде такого зверства и беззакония нас охватил ужас.

Убитые лежали и в примыкавших к базарной площади улицах. Несчастных, пытавшихся спастись бегством, пули настигали на порогах собственных домов.

Молодая женщина, которой очевидно удалось спастись, вернулась на площадь разыскивать родных. Когда она увидела нас, остолбеневших и онемевших, она отчаянно закричала: «Зачем вы это сделали?!».

Бездна зла зияла перед нами. Этот крик отчаяния от ужасов убийства прозвучал для нас голосом Вечного Судьи о злых и несправедливых делах. Мы не способны были даже на скудные слова сочувствия.

Ужас не покидал нас и тогда, когда мы узнали [причину]: … одна из наших пехотных дивизий, прорвавшая пограничное укрепление на Буге, — что должно было дать возможность немедленному продвижению нашей танковой дивизии, — понесла потери от партизанских стрелков, находившихся в засадах…

Однако, ужасное несоответствие самовольного возмездия, которому способствовал указ о подсудности, нам ясно показало эскалацию зла — новое нарушение права, как его извращение. Мы находились во власти отвращения и ужаса. Почва колебалась под нами…

По существу дела: Кто возьмется взвешивать тяжесть преступных убийств с обеих сторон? На всем своем пути с танковой дивизией до Москвы и Сталинграда я больше не встречал подобных злодеяний со стороны немцев. Но встретил на этой длинной дороге множество советских преступлений такого рода. И это я обязан сказать, чтобы не погрешить против правды. Но вопрос ведь не в том, чтобы подвести счет количеству преступлений с обеих сторон. В идеологической войне права человека всегда будут попираться: плотины права и закона убраны, царит бесправие и закон его нарастания. Я должен был рассказать, с целью установления истины, о том немецком преступлении, но я должен добавить, что по опыту нашей дивизии стало очевидным, что для высших советских инстанций с самого начала было важным показать жестокость и твердость, чтобы вызвать страх у неприятеля, а в случае необходимости — и у собственного населения.

Еще в самом начале войны, во время стремительного наступления немецких частей, мы находили в местах, оставленных советчиками, следы массовых расстрелов русских людей. Часто мы находили трупы людей, убитых в подвалах ручными гранатами. Этим бесчеловечным ужасным способом советская тайная полиция ликвидировала заключенных, или просто подозрительных для нее людей.

Наступающая севернее нас танковая дивизия стала 28 июня 1941 года жертвой чудовищного советского злодеяния. Санитарные машины с сорока девятью раненными немецкими солдатами и офицерами были атакованы на пути в лазарет. Все раненые были перебиты и зверски изуродованы. Среди убитых оказался сын командира полка нашей дивизии.

Естественно, такие бессмысленные зверства, с которыми наши солдаты всё время сталкивались на пути, влияли на них, подталкивая к жестокости. Зло всегда рождает зло. Но ведение войны на фронтах, если смотреть в целом, все больше принимало корректные формы. В боевых частях подлинная жестокость встречается довольно редко. Боевая часть живет рядом со смертью, и очевидно существует какая-то солидарность воюющих, которые перед смертью все равны. Бессмысленная, слепая жестокость нужна фанатикам-идеологам, ослепленным и холодным ненавистникам. Воюющие фронты, собственно говоря, не знали проблемы права и его нарушения в идеологической войне 1941-45 годов.

Правовой опыт, который нам было суждено приобрести в этой войне, относится к очень широкой области. Он начался с несправедливых действий, с политического ведения войны со стороны национал-социалистического государства. Мы увидели сталинский террор, за который несло ответственность государство, сделавший врагами людей одного народа, причем число пострадавших было невообразимо большим.

Еще до начала войны в Советском Союзе, во время сталинских репрессий, было уничтожено по меньшей мере 20 миллионов человек и еще большее число людей было сослано. Это приблизительное число жертв сталинской системы взято из имеющихся международных публикаций. В своем произведении «Архипелаг ГУЛаг» писатель Александр Солженицын дал наглядную картину этого террора. Вряд ли наше воображение и наши слова смогут представить и выразить неописуемые страдания этих людей. Но число родственников и любивших их людей, во много раз превышает число убитых и сосланных жертв. Для всех этих людей не существовало больше — в отношении права — ни связей, ни отношений со сталинской системой управления советским государством. Невообразимы последствия этой глобальной несправедливости, вызванные в сердцах и правосознании многих миллионов людей. Их надежды и стремления к более свободной и достойной человека жизни основывались на праве и исходили из правосознания.

После 22 июня 1941 года мы оказались в России перед лицом народного движения, которое возникло само собой, не было никем организовано и не могло быть организовано. Оно вспыхнуло с невероятной мощью как реакция на пренебрежение правом человека на жизнь и свободу. Этот «феномен России 1941 года» был порожден коренным чувством справедливости, чувством права. Опыт общения с русским народом заставил нас сильно призадуматься. Картина последствий беззакония ясно показала нам обязанность немецкого народа вернуть правам человека в России принадлежащее им место. Наша борьба начала приобретать смысл.

Страдающая масса людей, лишенных прав, с доверием идущая нам навстречу, превращала врагов в союзников, объединенных в праве.. Союзничество не может существовать без доверия. И вовсе не легко тому, чья родина охвачена войной и горем, оказать доверие военному противнику. Однако случилось чудо: мучения бесправных русских людей толкали их к союзу с нами.

Мы, немцы, в первое время пользовались огромным уважением. В глазах этих многострадальных людей у нас была хорошая репутация. И доверие разочарованного и обманутого народа произвело на нас большое впечатление. Мы увидели возможность придать этой войне смысл. Было бы просто безумно и глупо не оправдать этого доверия и не понять, какой огромный шанс дает нам настоящий момент, не разглядеть в миллионах обездоленных людей ту решающую силу, которая может уничтожить сталинскую систему бесправия.

Вскоре мы нашли подтверждение нашим мыслям в изданной Отделом пропаганды главного командования вооруженными силами брошюре, которая называлась «Наше отношение к русским». Ее автором был капитан Штрик- Штрикфельд (автор книги «Против Сталина и Гитлера). Брошюра замечательно описывает характер и особенности русского человека. В конце было написано: «У нас, у всех немцев, одна задача — данная судьбой культурная миссия склонить на нашу сторону Восток с его людьми и сделать его полезным для европейского будущего. Так как наши, европейские интересы — уничтожение большевизма — на сей раз совпадают с интересами русского народа, то поддержка со стороны истории для нас совершенно уникальная».

В брошюре было объективно и трезво высказано то, что мы пережили при встрече с русскими людьми: то, на что мы жаждали направить нашу добрую волю и наши действия, было так же нужно и им.

3. ОБСТАНОВКА УСЛОЖНЯЕТСЯ — ДРАМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Наша армейская пропаганда обещала народам России свободу, освобождение от большевизма. Нам, солдатам, воюющим в России, осуществление этой задачи казалось жизненно важным. В этой задаче заключались оправдание и смысл нашей борьбы, содержалось наше собственное освобождение от ведения неправой войны. Освобождение российских народов, возвращение им прав человека в союзничестве с нами — это могло стать общим спасением и реальной возможностью достичь мира. При этом, однако, стало ясно и кое-что другое: если немецкие лозунги об освобождении народов были задуманы только как пропагандные, тогда эта ложь должна была стать и нашей гибелью. Мы уже знали кое-что о гигантских размерах этой страны, которая не по плечу никакому завоевателю. Мы уже догадывались об ее невероятном военном потенциале, еще усиленном поддержкой союзников. Если обмануть надежды этих отчаявшихся людей, то они обернутся волей к сопротивлению, которая должна нас уничтожить. И тогда каждый русский должен будет принять самое активное участие в освободительной борьбе, и не только для того, чтобы избежать грозящего России немецкого рабства, но и для того, чтобы отвратить от себя подозрение властей в былом дружеском отношении к немцам.

Уже в первые недели войны мы получили все основания опасаться именно такого развития дел. Немецкое командование казалось слепым. Не было никакого официального сообщения или приказа, которые говорили бы о том, что эти проблемы поняты, говорили бы о необходимости привлечь на свою сторону огромное число антисталинцев в России. В листовках и пропагандных изданиях, обращенных к красноармейцам и русскому населению, говорилось, правда, о свержении большевизма, но не было никаких проектов и указаний относительно людей, которые до этого жили в сталинской принудительной системе и государственном атеизме — средствах тотального господства над людьми.

В оккупированных областях повсюду были развешаны портреты немецкого верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера в партийном мундире национал-социалистической партии, с подписью «Освободитель». Казалось, что командование не замечает, что этого никак не достаточно, чтобы немецкие лозунги освобождения вызвали у русских людей доверие. Люди же везде жили одним важнейшим вопросом — быть или не быть? — вопросом о человеческих правах в их освобожденной от большевизма стране, вопросом о самостоятельном устройстве их жизни. Лишь надежда добиться положительного разрешения этих вопросов, дала бы им силу выдержать жестокую борьбу с собственными властителями. Но эти главные вопросы остались со стороны немецкого командования без ответа. Те, кто отмежевался от собственных жестоких властителей, поправших человеческое достоинство и пра ва, почувствовал пустоту. И в этой пустоте начало воз никать недоверие к немецкому командованию, а потом появились и новые цели…

Непонятные, невероятные известия о том, что происходило в оккупированных областях, просачивались к нам на фронт. Естественно, они достигали и внимательных ушей русского населения.

В результате быстрого продвижения боевых немецких частей большие территории Советского Союза были переданы немецкому гражданскому управлению. Оперативные группы «Зихергайтсдинст» (тайной полиции) играли там ужасную роль. В городе Житомире согнали вместе всех евреев и расстреляли за городом из пулеметов. Говорили, что перед этим они должны были сами копать себе могилы. Нам эти слухи казались невероятными, но мне их подтвердил военный судья нашей дивизии, которого я когда-то замещал 4 недели во время Балканской кампании и поэтому хорошо знал. Он видел это собственными глазами. Во время рассказа, этот служитель закона, капитан запаса еще со времен Первой мировой войны, дрожал от возмущения. Он, немецкий судья, должен был наблюдать этот кошмар! Ефрейтор моего орудийного полувзвода также был свидетелем этого события. На гражданской службе он был священником. Когда он мужественно заявил людям из «СД» о том, что их действия являются «позорным беззаконием», ему грозно ответили, что если он не замолчит, то и его постигнет участь евреев.

Время надежд казалось, прошло. Для нас мир снова рухнул. Что значат эти преступления, совершающиеся от имени немецкого народа? И какое вообще имели отношение к войне эти несчастные житомирские евреи, жившие своей простой жизнью? Это преступление абсурдно и непонятно даже по самым прагматическим причинам: в военное время так нужна любая рабочая сила. Что же это за безумие? Но если это происходило в Житомире, то это наверняка не исключительный случай. Значит, это организованное убийство! Какой сатанинский план скрывается за этим?

Или, может бьггь, маленькая клика СС, которой мы не доверяли и о которой часто говорилось, что она является государством в государстве, была ответственна за такое преступление. Расизм в СС, в качестве идеологии якобы процветал, приводя к самым странным результатам.

А дурные известия всё множились: в лагерях русских военнопленных гуляла голодная смерть. Конечно, при таком огромном количестве русских военнопленных, какое было в начале войны, затруднения со снабжением были понятны. Но почему бы не сделать самого простого — не распустить их по домам, чтобы они на брошенных полях могли работать для собственного пропитания? Ведь очень скоро стало ясно, что большинство красноармейцев предпочитало работать дома, а не воевать за ненавистную сталинскую систему. Такой выход помог бы русскому народу и повлиял бы в хорошую сторону на настроения людей. Так думали многие на фронте, эти мысли рождались из опыта увиденного, и мы были уверены в их правильности.

Но военное политическое управление в нашем тылу явно думало иначе. Немецкое гражданское управление оккупированных областей вело себя все двусмысленнее, все непонятнее. В боевых частях росло презрение к служащим немецкого гражданского управления, расхаживавшим в коричневой партийной форме. На солдатском жаргоне их стали звать «золотыми фазанами». Вдобавок они заставляли население оккупированных областей называть себя скомпрометированным в глазах русских именем «комиссар». Как могло им придти в голову подобными методами завоевывать авторитет в стране, столько страдавшей под властью комиссаров!

Но куда опаснее тактических промахов была идеология этих «коричневых партизан», как их тоже называли. Пропагандные органы национал-социалистов осмелились декларировать «теорию низшей расы», уничтожающую славянские народы России! Мы, фронтовые солдаты, знали об этом зловещем бреде расового сумасшествия. Мы знакомились с замечательными русскими людьми в их домах, почти в каждом из которых висели иконы. Правда, не все русские перед ними молились, но это не делало между людьми большой разницы. Многие из нас, насмотревшись на издержки цивилизации в Западной Европе, особенно во время кампании во Франции, всё больше поражались: «Чем дальше на Восток, тем больше встречаешь настоящих людей!» Эти слова говорят о глубоком уважении и особой симпатии к русским.

Вскоре разглагольствования о «низшей расе» стали приводить нас в ярость. Извращенное мышление пыталось этой «теорией» оправдать все ошибки и преступления, ее сторонники были склонны к барству и эксплуатации. Эти глупцы и преступники делали из нас не освободителей, а завоевателей. Мы пытались отчаянно защищаться от этих горьких выводов, но вскоре нам уже не требовалось новых доказательств грубого, презрительного отношения к русским со стороны гражданского управления. Мы понимали, что если эта преступная глупость не будет остановлена, то конец станет неминуемым: это будет война на уничтожение двух больших неповинных народов, война с невообразимыми жертвами и катастрофами.

Страх, чувство вины, бессильное возмущение, неуверенность не покидали нас, а бессмысленность происходящего почти парализовала нашу волю. Вряд ли сегодня кто-нибудь сможет почувствовать, как нас все это угнетало. Мы снова жили в мрачном свете 22 июня 1941 года. Мы находились в безысходном положении.

В начале нашего пути в Россию, мы на многих примерах видели, как из глубины гражданского правосознания стихийно и неорганизованно вспыхнуло русское освободительное движение. Знаменательно было, что 22 августа 1941 г. майор Красной Армии Кононов с подчиненным ему советским 436-м стрелковым полком, прикрывающим отступление 155-й пехотной дивизии, после митинга среди советских солдат и переговоров с немецким ген. Шенкендорфом, перешел с полным вооружением на немецкую сторону.

После того, как майор Кононов получил огромное количество заявлений от добровольцев в лагерях для русских военнопленных под Могилевым и Бобруйском, уже 19 сентября 1941 г. был сформирован новый казачий полк из 1.800 чел., с 77-ю офицерами, получивший в приказе верховного командования названия 120-го Донского Казачьего полка. Духу времени отвечало то, что знаменосцем этого казачьего полка был назначен казак Белократов, отбывший 12 лет заключения в сталинских концлагерях, два брата и четверо детей которого были расстреляны в ГПУ. Просто немеешь от способности русских людей переносить страдания!

Мы знаем из истории войны, что первый проект организации русского освободительного движения был разработан в Смоленске. Там произошло совещание между офицерами армейской группы «Центр» и городским управлением. В меморандуме, адресованном «фюреру» Германии, городской голова Смоленска и 10 человек городского управления предложили призвать русское население к свержению сталинского режима. Условиями и предпосылками для совместной борьбы Русский Освободительный Комитет Смоленска назвал:

1. Гарантию независимой России,

2. Конституцию нового правительства России

3. Образование Освободительной Армии.

Даже тем, кто ничего не знал об этом меморандуме, но пережил ход событий в России с начала войны, со всеми заботами, печалями, надеждами и разочарованиями, было ясно, что только с позиций, разработанных в Смоленске, можно было успешно использовать возможность ниспровержения советского режима с помощью русских. И только этим путем можно было привести войну с Советским Союзом к благополучному концу.

Все те, кто, как мы, следил внимательными глазами и сердцем за событиями в России, предчувствовали, что исход войны с Советским Союзом будет предрешен в первые месяцы. Если немцам удастся совместно с враждебными сталинизму силами создать общий фронт, то война будет немцами выиграна. Но она будет выиграна и русскими. Вопрос России был куда серьезнее, чем победа или поражение на полях сражений. Вопрос стоял о полном освобождении глубоко религиозного, храброго народа от террористического режима, который обещал рай на земле и завел народ в ад.

Добившись вместе с русскими этого освобождения, немцы положили бы начало мирному сосуществованию европейских народов и, может быть, народов всего мира, который отверг бы идеологии насилия, приносящие кровь и слезы. Освобождение русского народа одно могло оправдать эту войну. И это не было утопической мечтой немецких солдат, потому что на таком-то коротком отрезке времени мы наблюдали возрождение только что освобожденных русских областей, и это могло стать типичным для всей России.

Более поздние исторические исследования подтвердили наш опыт и правоту наших представлений в полном объеме. Известный специалист и знаток, американский профессор Даллин в своем капитальном труде «Немецкое господство на Востоке» (Издательство Дросте, 1958 г.) заявляет: «На первом этапе кампании применение политического ведения войны могло служить стрелкой весов между победой и поражением» (стр. 526). «В 1941 году у Германии был благоприятный момент обратиться к населению Советского Союза: раны, полученные в травматические годы террора и величайшего голода, еще не затянулись» (стр. 692).

Чтобы подчеркнуть важность нашего познания, я должен постоянно повторять: всюду, в течение всего лета и осени 1941 года, — мы, немецкие солдаты, чувствовали и многие понимали это в полном значении, что на нас, немцев, перед лицом надежд и ожиданий угнетенного народа, была возложена задача, осуществление которой могло бы придать бессмысленной войне смысл, духовный смысл, состоящий в том, что неописуемые страдания были бы преодолены при помощи права.

Чем яснее нам это становилось, тем сильнее росла наша угнетенность и боязнь, так как мы поняли бессмысленность и преступность оккупационной политики в тылу, — мы узнали о непонятном для нас массовом убийстве невинных людей.

Злополучная, идеологически ослепленная восточная политика, которая лишилась этого уникального шанса, не должна была победить!

Мы, фронтовые солдаты, могли лишь надеяться и тревожиться, — в этом состоял трагизм нашего положения.

Мы могли лишь надеяться на то, что в военных комендатурах, а также и среди политиков, найдется достаточно смелых людей, которые поняли бы положение и боролись бы за этот неповторимый шанс изменения хода войны, — боролись бы против идеологического ослепления власть имущих.

Они должны были бы назвать имена тех, кто был ответствен за вредные мероприятия и ошибочные упущения на оккупированных территориях. Надо было бы бороться против бесправия, происходящего из-за ослепления и бороться за шанс, который был дан немцам Русским Освободительным Движением. Исходя из этого, надо было бы найти собственный путь и собственную концепцию и осуществить ее вопреки стремлениям имущих политическую власть, которые направили бы всю свою силу против деловой или даже этической критики.

Сегодня, обращаясь в прошлое, необходимо признать, что понадобилось бы громадных жертв, мученичества многих людей, чтобы пробить брешь в идеологическое безумие и, вероятно, эти жертвы все же были бы напрасны. Сегодня я знаю лишь то, что без духовного противодействия идеологический абсолютизм буйно разрастается, и безумие и хаос одерживают победу.

История это подтверждает: немецкое командование затопил поток докладных записок, в которых с полным пониманием описывалась ситуация военного положения в России лета и осени 1941, со всеми его возможностями и шансами. Настойчиво указывалось на опасность лишиться этих шансов. Военное и политическое управления были атакованы предостережениями о грозящей возможности взаимного уничтожения двух великих народов…

Абсолютизированной идеологии всегда принадлежит ослепление, состоящее в неспособности видеть действительность. В докладных записках того времени, высказывающих опасение, постоянно встречается иное основное понимание права: указание на естественное и жизненное понимание права, данного людям и народам на жизнь и свободу, а также встречаются указания на опасности, могущие возникнуть в следствие пренебрежения правом русских людей и народов, с их здоровым и сильным правосознанием…

Один такой предостерегающий документ хорошо известен мне. Это докладная записка кап. Штрик-Штрикфельда, с которым я познакомился в шестидесятые годы и которого глубоко уважаю. В меморандуме, направленном в Главную квартиру фюрера, он предложил на центральном участке фронта организовать Русскую освободительную армию под русским верховным командованием. Этот меморандум готовился для представления начальником штаба центральной группы войск генерал-майором фон Тресковым. Главнокомандующий вооруженными силами генерал фон Браухич поставил на меморандуме резолюцию: «Считаю это решающим для исхода войны».

Сегодня, почти через сорок лет, я все еще раздумываю об этом упущенном шансе, как о последствии идеологической слепоты, и о тех, кто вынужден был ее терпеть в бессилии. Я слышал за эти годы самые тяжелые взаимные обвинения с обеих сторон. Главным образом обвинения тех, кто еще и сегодня не понял причины немецкой несостоятельности, а еще меньше понял положение тех, у кого были связаны руки, но кто все же вел безрезультатную борьбу…

«Когда вы снова будете строить церкви…»

Вальтер Ламе

Ниже публикуются отрывки из его книги: Вальтер Ламе. Путь к миру (Сан-Франциско: изд-во «Глобус», 1984). В этой второй части речь идет о чудесном явлении ему близ разрушенной сельской церкви в оккупированной немцами Смоленской области, что изменило его жизнь.

5. ЖИЗНЬ СРЕДИ РУССКИХ

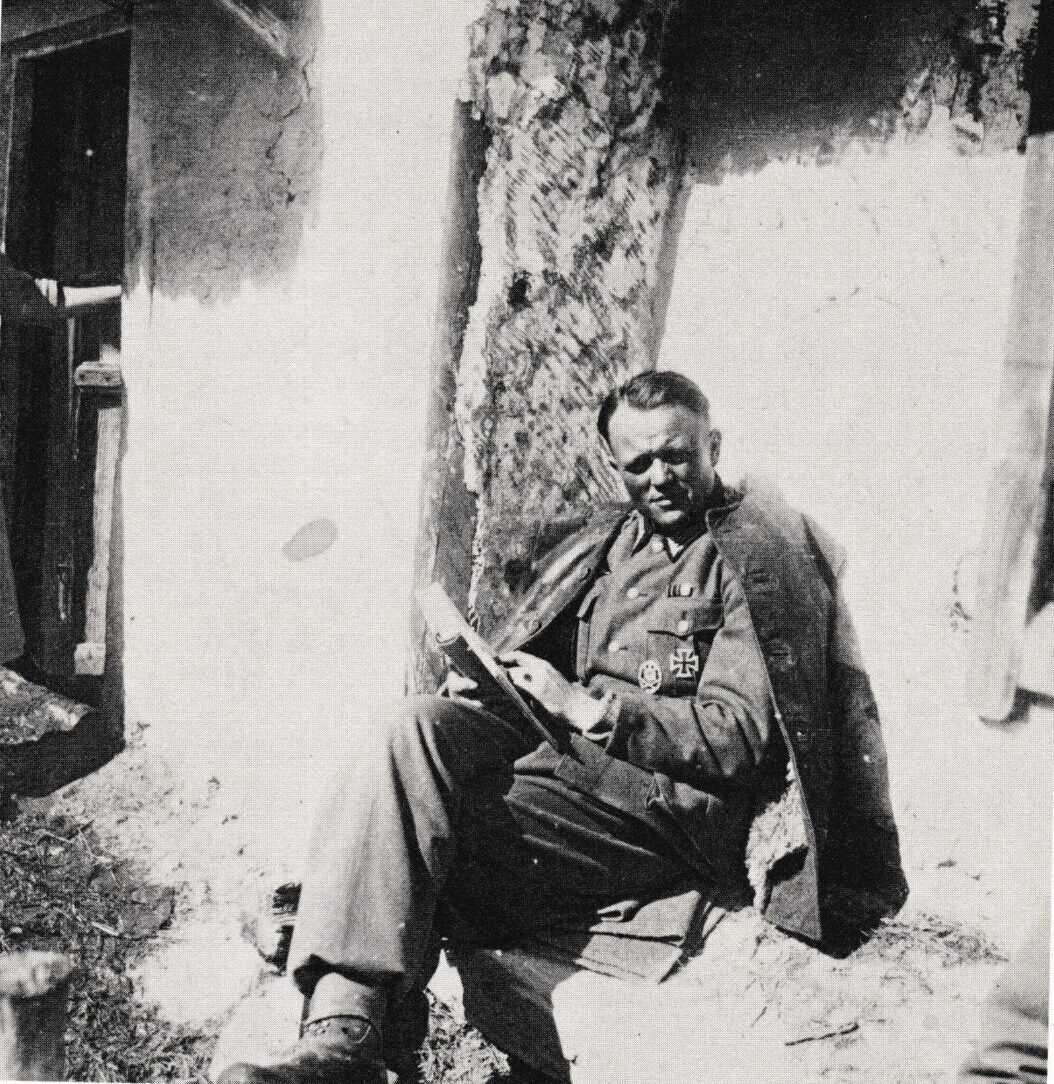

… С середины ноября штаб нашей части со штабом батарей были размещены в одном из сел Уваровского района, приблизительно в 120 километрах к западу от Москвы. Командир нашего соединения, пожилой майор запаса, был назначен комендантом этого крупного населенного пункт- та и пятнадцати других деревень, входящих в район. Здесь началась настоящая русская зима, и пожилой комендант покидал свою квартиру неохотно. Практически получилось так, что в районе нашего подразделения его комендантские обязанности выполнял я, его адъютант.

… С середины ноября штаб нашей части со штабом батарей были размещены в одном из сел Уваровского района, приблизительно в 120 километрах к западу от Москвы. Командир нашего соединения, пожилой майор запаса, был назначен комендантом этого крупного населенного пункт- та и пятнадцати других деревень, входящих в район. Здесь началась настоящая русская зима, и пожилой комендант покидал свою квартиру неохотно. Практически получилось так, что в районе нашего подразделения его комендантские обязанности выполнял я, его адъютант.

Когда я разъезжал на машине повышенной проходимости, разведывая новый район расположения нашей части, со мной случилось необычное происшествие. Вместе с шофером и сопровождающим солдатом, мы целый день ехали по длинной и трудной дороге. Я должен был сделать несколько рекогносцировок и переговорить о делах в штабе бригады. Вечер наступил рано, трудно стало распознавать дорогу. Я почувствовал себя затерянным в необъятных просторах чужой страны. Я должен был разузнать дорогу в деревне и вошел в дом, выделявшийся среди деревни, состоявшей из ряда изб, своей величиной и особенностью постройки. Моих познаний русского языка едва-едва хватило на то, чтобы кое-как объясниться.

Я уже замечал, что русские становятся общительнее, если стараешься говорить с ними на их языке. Мне не только дружески ответили, но и предложили у них погостить. Когда я потом снова вышел в холод темной ночи, я особенно остро почувствовал защищавший меня уют этого дома. Меня охватило какое-то странное счастливое чувство, я ненадолго почувствовал себя дома на холодной чужбине. Необъятность русского края с его первобытной тайной, особенно ясно дает ощутить человеку его одиночество и потерянность. Тем более счастливо воспринимается защитное тепло дома. Человек с благодарностью чувствует себя огражденным, успокоенным. Это особое переживание, видимо, связано с характером русского ландшафта.

Раньше за все долгие недели войны в России, я еще ни разу не входил в русский дом. Мы жили либо под открытым небом, либо в палатках. На бревенчатых гатях были устроены казарменного типа убежища, в каждом помещении должно было тесниться по двадцать и более человек.

На новом месте моей обязанностью было посещать деревни, относящиеся к району комендатуры. Для необходимых в будущем мероприятий я должен был назначить деревенских старост. Очевидно, уже раньше было условлено, кто станет старостой — я находил их быстро и без труда. Иногда это был бывший председатель советского колхоза. При первом посещении деревни, я обычно собирал всех взрослых жителей.

В нашем селе была молочная ферма с еще действующим оборудованием. Были и опытные люди, согласившиеся обслуживать машины. В нашу задачу не входило обеспечение свежим маслом наших фронтовых товарищей, но эту задачу мы взяли на себя сами. Обязанностью нашей было поставлять отремонтированные автомобили батареям нашей дивизии, участвующим в наступлении на Москву. А в виде сюрприза мы решили добавлять к этим автомобилям еще и свежее масло. Для этого нужно было склонить жителей деревень к добровольной сдаче молока.

Я собрал жителей и объявил им о нашем намерении. Мы сообща определили количество оставшихся коров и число детей и больных, нуждающихся в молоке. Мы предложили жителям особое вознаграждение: гарантию неприкосновенности коров от реквизиции и других злоупотреблений. Кроме того, жители получали от нас квитанции, подтверждающие выполнение поставок, для предъявления своих претензий к немецким властям. Деньги здесь, конечно, были бесполезны. К моему удивлению и радости, я нигде не встретил недовольства или скрытого сопротивления…

Так или иначе, но я сразу получил в ответ согласие. Мы быстро договорились относительно поставок молока. Очевидно, наши добрые намерения сотрудничать стали известны в округе, так как позже, когда я разговаривал с жителями отдаленных деревень, наши переговоры с другими деревнями были им уже известны.

Мы достигли сотрудничества и взаимопонимания посреди вражеской страны. Между нами появилось доверие. Работа на молочной ферме началась уже через несколько ‘ дней, после начала переговоров. Ежедневно поставлялось 100-120 литров молока, причем его привозили в любую непогоду. Это продолжалось и тогда, когда наступила суровая зима, сделавшая подвоз молока напряженным трудом…

Позже, когда мы ближе познакомились с жителями, мы узнали, что тогда мы были не единственные «визитеры» в этой маленькой лесной деревеньке: были и другие гости, которые тайно наблюдали из окон за нашей торговлей, происходившей на деревенской площади. [Видимо, автор намекает на партизан. ‒ Ред. РИ] Симпатия и доверие к нам росли по мере того, как выяснялась наша добросовестность.

А между тем, в доверенном нам районе мы все еще жили мирной жизнью посреди ада. Наше молочное производство действовало без помех и, против всяких ожиданий, ему ничего не угрожало. Между нами и русским населением выросло доверие. Когда мы втроем или вчетвером навещали деревни, нас всё чаще приглашали к столу. У одного старосты, который был раньше председателем колхоза, мы встретили особенно радушное гостеприимство.

Когда мы бывали у него в гостях, там всегда были и другие жители деревни. К дому собирались крестьяне, мы беседовали с ними. Потом они провожали нас до конца деревни. И мы со всеми прощались дружескими рукопожатиями, как с друзьями. Поистине мы были не во вражеском стане! В ста километрах от ада убийственного советского наступления, мы мирно жили вместе с русскими. Время с ноября 1941 года до Нового года, было для нас подарком судьбы.

Конечно, какую-то роль сыграло и то, что при таких жестоких морозах русской зимы нас не беспокоили никакие вражеские военные операции. Но настоящей основой этой мирной жизни была наша встреча с простым русским человеком. Мы увидели его скромное добродушие, естественную нравственность, с которой он устраивает свою жизнь. Ко всему этому приложилось еще и то, что мы узнали русскую зиму на просторах русского ландшафта. Декабрь 1941 года принес необычные морозы. Суровая, немного унылая красота этой страны глубоко запала в наши души. Мы были очарованы и околдованы.

Но мы не забывали о наших товарищах на фронте. В безоблачные зимние вечера, мы видели на восточном небе над Москвой рвущиеся снаряды зенитных орудий. В далеком отдалении они, правда, казались безвредными цветными искорками. Однако плохие известия после поворота под Москвой говорили другое: наш фронт должен был отодвинуться назад.

Со старостой соседней деревни я мог разговаривать о ходе войны и положении на фронтах с полным доверием. Я стал говорить по-русски лучше, так что мы могли уже понимать друг друга. С полной убежденностью староста говорил, что мы, немцы, несмотря на все достигнутые до сих пор успехи, войны выиграть не сможем. С горечью русские уже поняли, что немецкие обещания освобождения были обманом и ложью. Слишком долго приходиться ждать обещанного освобождения от ненавистной сталинской системы, а истинный характер немецкого «господства» в занятых областях, стал уже широко известен. Чужому господству корыстолюбивых завоевателей все-таки будет предпочтена собственная привычная тирания, несмотря на пережитые и продолжающиеся страдания. Когда вопрос встает о родине, все остальное должно остаться позади.

Старый, умудренный опытом русский человек объяснил мне, что ошибочные шаги ослепленных идеологов в занятых областях и применяемая ими к русским людям несправедливость, вызвали «великую отечественную войну». Тот, кто ломает законы, основанные на праве и справедливости, тот не только самого себя ломает в этом бесправии, но одновременно сеет хаос со всеми его ужасными последствиями: ненавистью, местью, убийством, уничтожением.

Перемирие в нашем селе продолжалось еще во время Рождества и Нового года. В день Рождества один русский доброволец с нашей батареи сделал мне особенно дорогой моему сердцу подарок: он мастерски нарисовал зимнюю улицу нашего села с православной церковью на заднем плане. Этот маленький рисунок до сих пор висит на стене моей любимой комнаты и доставляет мне радость.

В начале 42 года сведенные вместе остатки нашей дивизии были переведены в район западнее Вязьмы для оборонных задач. Мы, то есть я со своими тремя друзьями, ездившими со мной по деревням нашей комендатуры, были опечалены. Мы распрощались с людьми в этих, ставших нам родными, деревнях, в особенности тепло простились со старым старостой. Это было прощанье с друзьями. Я и сегодня, в некоторые минуты жизни, вижу перед собой старого старосту соседней деревни. Между нами было особое взаимопонимание. В его глазах я видел доверие и благодарность, но и высокую суровость. Эта серьезная суровость была как приговор судьи о нашем пути в Россию, о наших ошибках, о нашей вине перед русским народом, который ждал через нас освобождения. Вся тяжесть войны, всё нами упущенное и растраченное, легли мне на плечи в минуту прощанья со стариком. Уходя, я обернулся и махнул ему рукой… Неподвижно стоял старик староста на деревенской улице перед своим домов и смотрел мне вслед, пока мои сани не скрылись от его глаз…

«Неправильное обращение», которое русский народ испытал со стороны немцев, со стороны «коричневых партизан» в тылу, со стороны свирепствовавших отделов «СД», убило надежду русских на свободу и толкнуло разочарованных, ожесточившихся людей снова к Сталину, к фанатической «отечественной войне». «Неправильное обращение» с русским народом, благодаря извращению права на немецкой стороне, повлияло не только на отрицательное развитие войны. Оно отняло у нас, воюющих солдат, смысл борьбы, единственное оправдание этого бесчеловечного столкновения. Наша надежда на скорое завершение войны и на выполнение нами исторической задачи — умерла…

В исторических источниках можно найти достаточно мест подтверждающих это мнение. Так, например, уже упомянутый американский ученый, профессор Даллин, обобщая, утверждает в своем труде «Немецкое господство на Востоке»: «Немцы внесли значительный вклад к тому, что сталинская советская система, которой угрожала опасность внутреннего распада, вновь стабилизировалась, так как в результате поведения немцев, цели советского правительства и чаяния народа временно совпали. Германия стала общественным врагом № 1». (стр. 152).

Сам Сталин, при передаче Верховного командования Северным фронтом, б марта 1942 года, генералу Власову, подтверждает это: «Политическая неблагонадежность населения и части армии в первые месяцы создала критическое положение, — к счастью, фашисты быстро исцелили этих людей». (Цитата из: Свен-Стенберг, «Власов», 1978, стр. 26).

6. ГОРЬКИЕ УРОКИ РУССКОЙ ЗИМЫ 1941-1942 ГОДОВ

В районе нашего расположения около поселка Дорогобуж-вокзал, приблизительно в 100 километрах западнее Вязьмы, от нас снова потребовалось выполнение военных задач. Мы должны были охранять железнодорожную линию между Смоленском и Вязьмой, идущую параллельно шоссе, соединяющему эти города. Этот путь, по которому шло наше снабжение, был под постоянной угрозой нападения советских десантников, сбрасываемых на парашютах, и все время растущих партизанских отрядов, которые пополнялись отбившимися от своих соединений солдатами из вязьминского окружения. Мы патрулировали по нашему району на лыжах…

Также и здесь, в деревнях определенного нам для охраны участка, у меня установились со старостами хорошие отношения. Старосты заботились о том, чтобы все оставшиеся в деревнях красноармейцы были зарегистрированы как военнопленные или как добровольцы. В первые недели в районе нашего расположения не раздалось ни одного выстрела. У нас еще было много времени для раздумий. И мы думали. Множество вопросов о жизни и смерти занимало нас.

У развилки главного соединительного шоссе, ведущего к железнодорожному пути, мы нашли на краю дороги мертвых советских солдат, вмерзших в снег и лед и заметенных снегом. У одного из них свободным осталось только лицо, и лицо было неповрежденным. Это лицо выражало высокий покой и было торжественно. Проходя мимо, я всякий раз не мог не остановиться перед этим зрелищем, свидетельствующем о покое смерти и о том, что этот покой есть цель жизни.

Наши разговоры в кругу друзей постоянно вертелись вокруг военной ситуации. Много говорилось о самосознании немецкого солдата. Нас удручала неудача под Москвой. Проблема была в большем, чем только тревога за собственную судьбу. Немецкая вина, вызванная действиями в тылу «коричневых партизан» [немецкой политической оккупационной администрации. ‒ Ред. РИ], надменность расовой теории, нечестность, тяжелые нарушения законности, вплоть до массовых убийств — всё это угнетало нас. Расплачиваться по этому ужасному счету предстояло и нам. Немецкая неправота в этой войне лишила нас ее смысла, украла у нас нашу солдатскую честь.

Эта неправота воспринималась нами тем тяжелее, что при встрече с русскими людьми, мы узнали многое о той несправедливости, которую они терпят со стороны собственного идеологически ослепленного руководства, узнали о страстном желании русских людей освободиться от всякого угнетения и о надеждах, возлагаемых ими на немцев.

Эти надежды имели право на жизнь, они должны были сбыться, но нашей же политикой ведения войны они были разрушены. Война принесла им новое угнетение.

Мне вовсе нелегко говорить о нашей неправоте, в которую нас повергла немецкая измена закону. Эта неправота была причиной нашей подавленности. Когда я, бывало, в одиночестве стоял под открытым русским небом, то очень часто это душевное угнетение причиняло мне просто физическую боль, становилось трудно дышать стесненной грудью.

Это был феномен, заслуживающий внимания. Такое состояние показало: если долг службы и мужество, которые требуются от воюющего солдата, становятся внутренней душевной нагрузкой из-за нарушения права руководством, то только честность и добросовестность должны стать основой служебного долга и мужества. Другими словами, требуемые от боевого солдата долг службы и мужество, он может проявлять только постоянно перебарывая себя, и лишь в том случае, если честность и добросовестность ведения войны этому способствуют.

Сталкиваясь с нарушением права в политике ведения войны, мы поняли, что находимся в противоречии с нашим понятием служебного долга и мужества.

Мы сами являлись как бы доказательством тому, что мужество и право взаимосвязаны и что мужество и право обусловливают друг друга. Таким образом подтвердилось высказывание Фоны Аквинского, что «Хвала мужеству зависит от справедливости».

Первая зима в России привела нас к горькому самопознанию. Именно в России ставка на право и справедливость имела бы громадное значение. Поэтому наше тогдашнее решение не выполнять приказ о комиссарах, как приказ нарушающий право, было не достаточным.

Всегда было необходимо не только разоблачать бесправие, но и бороться против него. В противном случае, оно не прекращается… После приказа о комиссарах наша внутренняя позиция изменилась. Наша позиция изменилась несмотря на то, что мы старались служить так же честно и добросовестно. Правота другого высказывания Фомы Аквинского угнетала нас: «Мужество без справедливости превращается в рычаг зла».

Наша совесть с этого времени мучила нас все больше и больше. Она заявляет о себе еще и сегодня, когда нас одолевают воспоминания. Нас все еще мучает вопрос: можно ли было избежать неправды, если бы мы, немецкие офицеры, в то время, сославшись на обязательство присяги, открыто отказались выполнить приказ о комиссарах? Не мог и не должен ли был я в качестве юриста найти тогда дорогу к командиру дивизии, как и любой другой офицер? Ведь два месяца перед этим, я в течение четырех недель замещал советника военного суда и почти каждый второй день ходил с докладом к командиру дивизии.

Ответ, исходящий из горького самопознания: роль сыграли не только несчастливое стечение обстоятельств, но так же и личная вина.

Когда-то я молодым жизнерадостным лейтенантом начинал свой путь. Сейчас мое сердце не вмещало всех обуревавших его тревог.

7. НАСТУПЛЕНИЕ БЕЗ ОРУДИЙ ПО ЗИМНЕЙ РОССИИ

Наш полк стал теперь артиллерийским полком без орудий, и из отведенных в январе в тыл частей, были в районе Дорогобужа сформированы охранные роты. Одну из таких рот, с личным составом в 200 человек, мне передали под мою команду в начале февраля 1942 года. Задачей этой роты была охрана вновь построенного деревянного моста через Днепр на шоссе Смоленск—Вязьма…

Чтобы увеличить боеспособность роты, я составил лыжный взвод. Теперь, в результате принятых мер, уже пришли из Германии лыжи и другое военное снаряжение. В составе вновь образованного боевого батальона, наша рота была использована в начале марта для выполнения боевой задачи — продвижения вперед охранной линии на юг по направлению к Дорогобужу…

ОТКРОВЕНИЕ В СЕЛЕЦКОМ

На следующее утро меня разбудили первые лучи мартовского солнца, проникавшие через маленькое окно деревянного дома на соломенное ложе на полу моей квартиры. Было воскресенье. Вдруг я вспомнил: я должен сегодня собрать роту, чтобы отдать последнюю честь павшим в бою товарищам.

Я обдумывал свою речь. При этом вспоминал свои размышления и раздумия в тихий летний вечер на Украине на могиле моего предшественника, будучи тогда адъютантом подразделения. Я решил положить в основу заключительной молитвы, то что мне казалось правильно осознанным и увиденным тогда на этой могиле…

А потом я стоял в большом светлом зале школы в Селецком перед выстроившейся ротой. Я говорил о наших двух операциях под Тушневым и Раковым, описал опасность этих дней, которые непривычным к пехотному бою артиллеристам могли принести еще больше бед. Я напомнил о чудесной судьбе, приведшей к успеху операции — о роли молодого врача, и вся моя речь о бое, со всеми его удачами и неудачами, звучала как благодарность Богу.

Я скомандовал «смирно», взял под козырек, отдавая честь павшим товарищам, и стал медленно называть имена убитых, которые один за другим вставали перед моими глазами.

И вдруг я вздрогнул: какая-то потусторонняя сила завладела мной, сковала тело и речь. Я почувствовал такой ужас, какого еще не испытывал. Имена убитых едва сходили с моих губ, тяжело застревая в горле. Чужым, но ясным голосом, я прочел заключительную молитву: «Мы молимся о них, чтобы их души, оставившие здесь их тела, нашли высший мир и покой».

Могучая потусторонняя сила овладела мной полностью, мое «я» растворилось в ней собственной воле не осталось места. Я не мог по собственной воле шевельнуть ни одним членом. Некий преображающий свет заполнил пространство вокруг меня, преобразил серый цвет мундиров моих товарищей. Остановилось само время. Затем понемногу потусторонняя охватившая меня сила начала истекать из меня, и постепенно воля вернулась ко мне, я вновь обрел власть над своим телом. Тогда только я смог опустить вниз руку, которая, оцепенев, как бы приросла к козырьку моей фуражки.

При уходе потусторонней этой силы, в глубине моей груди появилось странное чувство, которое я не могу описать словами. Подобное же чувство я пережил уже однажды: в июле 1939 года после бурного молодежного праздника по случаю сданного экзамена на докторат я, желая придти в себя, переусердствовал, тяжело отравился лекарствами и был на грани смерти. В кармане у меня тогда уже лежал приказ о призыве в армию. В бедственном состоянии души и тела я молился тогда, чтобы Господь оставил мне мою несвершенную еще жизнь и подарил мне время, испытал меня. Тот тогда я пережил такое же чувство. Видимо, сейчас я снова стоял на каком-то рубеже. Когда я вспомнил, что пережил уже такое на грани жизни и смерти, я не был больше способен ни на какие слова и выбежал на воздух.

Мне стало стыдно. Не рассчитывал ли я и не высчитывал ли после тяжелого ночного боя своих заслуг? Я удалился в свою комнату. Нужно было успокоиться. Меня охватил ужас. Когда появился рядом один из моих взводных командиров, я должен был снова убежать, я не мог говорить ни с кем.

На дворе я взял свою лыжную палку, мне надо было на что-то опираться. Медленно и бесцельно я брел вверх по деревенской улице мимо редких изб на западной стороне. Восточная, незастроенная сторона улицы уходила в низину и открывала вид на другую часть села. Там высилась тяжелая полуразрушенная церковная колокольня. Церковь разрушили уже несколько лет тому назад, чтобы этим отметить торжество наступающего атеизма. Пустынная заснеженная деревенская улица была вся залита солнечным светом, высоко уходило темносинее небо. Сверкающий снег придавал убогой деревне праздничный вид.

Я брел дальше, навстречу солнцу, меня окутало его слабое тепло. Понемногу моя душа стала успокаиваться. Мысли все время возвращались к моему странному состоянию в школе. Душа была под тяжким грузом, но я легко шел в гору.

Вдруг со стороны солнца на меня нахлынула волна света, он был светлее, чем сам солнечный свет. Это был яркий, но невыразимо мягкий, неописуемо прекрасный свет. Он охватил меня и поднял. Свет был полон мощи, силы и великолепия. Его сила повернула мою голову в сторону разрушенной церкви. Одновременно я почувствовал, что моя грудь непостижимым образом освобождается от всего, что ее давило и угнетало. Внезапное чувство освобождения от подавленности, от чувства вины и стыда явилось чудесным избавлением. Меня целиком захватило светлое восторженное чувство и мир. И из этого света я услышал слова: «Когда вы снова будете строить церкви…»

Голос был чудной ясности и звонкости. Затем слова замерли в направлении разрушенной церкви, и одновременно исчез великолепный свет. Я снова пришел в себя, стоя на улице и опираясь на палку, с головой, обращенной к церкви, и ногами, прикованными к снегу. Никогда не изведанный свет просветил мое познание, значит… Бог все же является личным Богом…

Перед лицом увиденного и услышанного, мое собственное человеческое мышление, сформированное человеческой наукой, рассыпалось. Я снова стал доверчивым ребенком, обретя доверие, с каким когда-то шел к матери, стал верующим ребенком с его робкими шагами в царство веры. Меня пронизало священное прозрение: Бог дал мне знамение, дал мне познать Его святую волю. Мне был указан путь и условие полного освобождения от всех нужд, угнетенности, опасности и вины. Моя душа ужаснулась раскрывшейся бездны, в которой живут люди, разрушающие место поклонения и молитвы. Для меня стало очевидно, что в этой бездне находимся мы все — и русские, и немцы; и те, кто разрушил каменное строение — дом молитвы и благовести, и те, кто из своей среды изгнал Бога и поставил на Его место свое автономное «я». Все во мне содрогнулось от просветления и осознания, преобразивших меня всего.

Это переживание чудесным образом одновременно и приподняло и придавило меня. У меня было ощущение, будто теперь я не могу больше жить. Медленно и с трудом двигая ногами, я вернулся обратно — не мог же я остаться стоять посреди улицы.

Я пошел в канцелярию батальона, бывшую неподалеку. Пораженный, я остановился в дверях помещения: несколько офицеров рассуждали о приказе относительно комиссаров. Мне показалось, что это опять вещее указание на причину всей нашей подавленности — беззаконность, сделавшую нас виновными и приведшую к невыполнению нами нашей исторической задачи. Мир показался мне удивительно прозрачным, все казалось явственно связанным с великим центром, в который мне было дано заглянуть.

Меня пригласили к общему столу, и я должен был пересилить себя, чтобы не отказаться. Перед моими глазами все еще стояли тишина и белая деревенская улица. Как только это стало возможным, я постарался уединиться и сел за свои дела.

В ротной канцелярии я поймал вопрошающий взгляд моего старшего ротного фельдфебеля. Смущаясь, он сказал: «Слова, которые Вы сегодня сказали в честь убитых, были Вам ниспосланы свыше…». Он тоже верил в живого, личного Бога. С непривычной доверительностью и искренностью он рассказал мне о разных событиях и случаях в его жизни, которые стали определяющими для его веры. При этом он рассказал и о своем отце. Я слушал, размышляя, и тут меня задело слово «отец». Болезненно ясно вспомнился отец, оставшийся на родине, и его смертельная болезнь. Однако, в свете пережитого, мои тревоги об отце были уже менее безутешны, чем раньше. Казалось мне, что виденный мною свет и отцу даст облегчение от страданий и боли и дарует ему спокойное возвращение домой — к Отцу всех людей. Я на своем опыте познал истину слов: «И Он осушит все слезы с наших глаз…»…

В течение последующих ночей я спал мало. Я просыпался уже за несколько часов до рассвета, и снова и снова перед моими глазами вставало пережитое в последние дни, так глубоко меня потрясшее и изменившее. Эти часы были полны удивления происшедшим и глубоким смыслом откровения пророческих слов.

С тех пор я понял и, должен признаться, что именно в ужасной войне против России мне был дан дар познания, вырвавший меня из отчаяния и придавший ясность моим сомнениям и исканиям. Это глубоко преобразило меня и не освобождает меня и сегодня от возложенной на меня обязанности, которая одновременно поддерживает и угнетает меня, возвышая над моими собственными недостатками, позволяя, не смотря на все, верить и надеяться. Я считаю, что я должен свидетельствовать об этом, данном мне свыше, переживании и поделиться им с тем братом, который вопрошает о смысле и цели жизни.

Я услышал, — я увидел и понял, что восклицание: «Когда вы опять будете строить церкви!», содержит в себе путь и цель. Я понял и познал, что в осуществлении этой цели заложены и радость и спасение.

«Строить церкви» — это значит постоянно осуществлять здесь, на земле, при всем нашем человеческом несовершенстве, Тело Христово, во исполнение заповеди о любви к Богу и ближнему. Исполнение двойной заповеди о любви к Богу и ближнему означает созревание человеческой духовности, созревание человека в Дух, что является путем и целью нашей жизни. Лишь в этом Духе и в его силе может быть осуществлен мир — мир между ближним и мною, мир между народами.

Откровение в Селецком зовет нас, русских и немцев, на борьбу с лжеучением атеизма. Это означает и борьбу с собственным неверием, борьбу с часто имеющим место унынием, борьбу с неверием брата — посредством укрепления собственной уверенности и доверия к Богу. Это означает, наконец, и сопротивление всякому открытому безбожию, как и усиливающемуся секуляризованному мышлению…

Ниже публикуются отрывки из заключительной части его книги: Вальтер Ламе. Путь к миру (Сан-Франциско: изд-во «Глобус», 1984). В первой части офицер наступающей армии Вермахта подробно рассказал о нравственных проблемах немецких военных в связи с антирусской политикой нацистского руководства, которая вместо заявленного освобождения русского народа от коммунистического рабства превращала его из союзника во врага немцев. Во второй части говорилось о чудесном Божественном явлении ему близ разрушенной сельской церкви в селе Селецком оккупированной немцами Смоленской области, что изменило его жизнь. Это была чудесная волна Света, из которого раздался голос: «Когда вы снова будете строить церкви…».

2. ПОЕЗДКА ДОМОЙ КАК ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

21 марта 1942 года наш батальон снялся с места и передвинул линию обороны дальше на юг, в сторону станции Дорогобуж-город. Я еще успел участвовать в подготовке, но в самих действиях уже не смог, так как внезапно заболел. Высокая температура, рвота, понос и боль в суставах измучили меня. В жалком состоянии лежал я на койке у себя на квартире и благодарно и пристыженно принимал самоотверженную помощь и уход со стороны моей русской хозяйки. В те дни я получил из дома письмо с известием, что состояние отца быстро ухудшается и что, очевидно, надо приготовиться к худшему. Письмо было написано уже после 8 марта.

Во мне загорелось желание увидеть отца еще хотя бы раз, чтобы успеть рассказать ему о своих переживаниях. Однако, из-за нашего отчаянного положения на фронте, для всей группы войск Центра, всякие отпуска были запрещены. Да и сам я лежал в горячке. Но вопреки всякому благоразумию, я молился, как ребенок, об исполнении своего желания. И оно чудесным образом исполнилось! Врач без моего ведома подал прошение в штаб дивизии о том, чтобы мне предоставили по болезни внеочередной отпуск.

Как внезапно напала на меня тяжелая болезнь, так же внезапно она меня и оставила. В пасхальную субботу из штаба дивизии пришло разрешение на отпуск. За день до этого, я успел еще побывать на церковной евангелической службе в Страстную Пятницу, которая проходила в школьном зале Селецкого.

Проповедь евангелического священника меня поразила и запомнилась. Он говорил о том, что по земле прошло уже много людей, утверждавших, что они возвещают истину. Многие за это заплатили жизнью, как заплатил и Иисус Христос. Но Он единственный воскрес и явился своим ученикам. Знамением Воскресения Бог подтвердил послание Своего сына как воплощение Истины. Воскресение таким образом есть печать откровения посредством Иисуса Христа. И только силой воскресшего Христа Его ученики и последователи всех времен могут строить церкви. И снова мне показалось знаменательным, что в том же месте, в Селецком, я услышал в Страстную Пятницу опять слова о строительстве церквей, от евангелического священника.

Получив страстно ожидаемые отпускные бумаги, я еще вечером в Пасхальную Субботу отправился в путь на Смоленск. Вопрос безопасности этой поездки меня не тревожил. На вокзале в Дорогобуже я встретил своего друга, недавно вернувшегося из Германии, где его лечили после тяжелого ранения. Он мне рассказал о настроениях и положении на родине. Когда мы расходились, он крикнул мне вслед: «Родина, еще будет для тебя откровением!». Это прозвучало насмешливо и печально. И этим словам суждено было сбыться, хотя и совсем иначе, чем он думал. На родине я пережил нечто большее.

Поездка по зимнему шоссе Вязьма—Смоленск прошла гладко. Ночью на пустой дороге нам не встретился ни один человек. Ранним утром мы прибыли в Смоленск.

При первых утренних лучах я стоял в смоленском кафедральном соборе. Впервые я увидел православный собор с его иконостасом, произведшим на меня сильное впечатление.

А потом продолжился ряд замечательных совпадений. На аэродроме в Смоленске я получил место в курьерском самолете, летевшим в восточную Пруссию. Я повстречался со своим другом, лейтенантом Штрошнейдером, который тоже прошел через чувство неправоты и подавленности. Его в качестве связного офицера командировали в главную ставку Фюрера с докладом. Он должен был говорить об опасности ошибочной восточной политики и ходатайствовать об изменении военной политики в пользу русского населения.

Значит, какие-то группы в действующих частях все еще надеялись такими докладами и разговорами повернуть течение дел в России к лучшему.

Ранним утром Пасхального Вторника я вошел в отчий дом. Мать увидела меня из окна отцовского кабинета.

Когда я ее обнял, я понял, какое это чудо — вдруг вернуться домой из войны, из далеких просторов России.

Отец был уже во власти смерти. Я видел только его ищущие глаза и высокий ясный лоб. Я встал на колени у постели отца и услышал над собой тихие слова на нижнегерманском наречии: «Мой дорогой мальчик…». Я тихо молился, чтобы Бог подарил нам еще немного времени, чтобы я мог рассказать отцу о происшествии в Селецком. И глядя в тихое лицо отца, я сказал ему, что должен рассказать нечто важное, когда он почувствует себя лучше. Мне показалось, что отец кивнул, соглашаясь. После этого он уснул и весь день больше не открывал глаз. Меня душил страх, что я приехал слишком поздно.

Я рассказал обо всем матери и высказал мысль, что Бог подарил мне возвращение домой для того, чтобы я еще смог обо всем рассказать отцу. Мать выслушала меня молча. Задумавшись и глядя в пространство, она мне рассказала, что как раз в те дни, когда мне было дано откровение в Селецком, ее не покидало странное чувство. Ей все время приходил на ум мой конфирмационный текст — отрывок из Святого Писания, который священник дает каждому вместо жизненного напутствия при его первом причастии: «Страдай, как хороший воин Иисуса Христа». Пораженный, я слушал мать. Мне стало удивительно спокойно. А потом она мне рассказала, как отец был о всём озабочен, в особенности после перелома под Москвой, как он переживал ход войны. Он постоянно тяжко вздыхал: «Как же они хотят теперь всё это собрать вместе?». Если его что-то задевало особенно глубоко, он всегда переходил на нижнегерманское наречие: его образные слова означали тревогу — как же всё может теперь разрешиться и придти в порядок?

Я сидел неподвижно у постели отца почти весь день. Его состояние передавалось мне и захватывало меня. Мы всегда были тесно связаны друг с другом, и нам не нужно было многих слов, чтобы друг друга понимать. Я вернулся к отцу, моему сильному и мужественному отцу, который всегда так безошибочно справлялся со всеми жизненными проблемами. Мне очень хотелось рассказать ему о событии в Селецком, обо всей человеческой глупости, обо всех моих страхах и заботах. Но тут же мне стало ясно, что я уже получил ответ на все его вопросы и получил этот ответ от Бога: «Когда вы снова будете строить церкви…».

Вечером пришла на ночное дежурство сестра отца. Я тихо рассказал ей о единственном фронтовом богослужении, на котором мне удалось присутствовать в России. Рассказал о проповеди, в которой священник говорил солдатам об отношениях между Богом и человеком. Наша беседа вблизи умирающего отца наполняла меня сильным религиозным чувством, я особенно ясно чувствовал, что все люди — дети Бога.

Около полуночи монахиня-сиделка, все время следившая за пульсом отца, молча вышла из комнаты, чтобы позвать всю семью…

Внутренне я отчаянно протестовал против его близкой смерти. Неужели я напрасно надеялся? Неужели я приехал слишком поздно? Почему я никогда не смогу рассказать ему о самом важном, что произошло со мной?

Молча и серьезно стояли мы все вокруг постели умирающего отца. И тут отец открыл глаза. Он нашел ими мать, наклонившуюся над ним, и простился с нею после долгого совместного пути, пройденного в верности друг другу. Глаза искали дальше, пока не нашли меня. Я подошел ближе, и в их глубине что-то засветилось.

Я был наполнен благодарностью и любовью, я взглядом просил отца о прощении всех моих перед ним прегрешений. Отцовские глаза удерживали мой взгляд, понимающие и полные любви.

Я перестал ощущать время и пространство, но я видел, что взгляд отца меня крепко удерживает, требуя и взывая. И тогда я понях: отец хочет узнать все, что я обещал ему сообщить. И я стал рассказывать — без слов, рассказывать в светящиеся, понимающие отцовские глаза…

Я попросил у отца благословения на свой жизненный путь, на выполнение возложенной на меня задачи, чтобы я смог ее верно выполнить. Последней вспышкой своих глаз, отец отпустил меня и… закрыл глаза навсегда. Дыхание становилось все глубже и реже, и затихло. С высокого лба сошла волна спокойствия на бледное мраморное лицо и застыла на любимых чертах. Тогда прозвучал мужественный голос матери: «Это был хороший час»…

Есть что-то великое в полном возвращении к Богу Божьего ребенка посредством его преображения смертью, в преодолении смерти этим преображением и переходе в новую, вечную жизнь. Потому и правда, что для больших душ, которые не ошиблись в избрании цели жизни, смерть — это великое переживание. Во мне осталось убеждение, что отец душой принял мой рассказ и ходатаем унес его с собой, к Отцу всех людей.

Я должен был рассказать о смерти своего отца, так как его кончина стала для меня последним подтверждением откровения в Селецком, истину, величие и важность которого я постиг только в течение долгих последующих лет.

Так родина действительно стала для меня откровением, только иначе, чем это предсказал мой приятель в Дорогобуже. Теперь религиозные истины стали для меня очевиднее, прозрачнее, живее. Я отчетливо почувствовал руководящую Волю Божью, я почувствовал себя ведомым за руку. Старый, с детства мне знакомый служитель магистрата, встретив меня на следующее утро после кончины отца, сказал мне: «Однако, наш Господь хорошо устроил, что ты здесь!»…

Но жизнь на родине, и в особенности в Берлине, казалась чужой. Я присутствовал при смене караула у памятника героям на Унтер-ден-Линден. Был как раз День Матери, и памятник особо богато украсили цветами и венками. Когда было снято полицейское оцепление, все с любопытством устремились к роскошным венкам. Это было шумное, безобразное зрелище, никоим образом не достойное памяти павших. Я хотел, чтобы старший лейтенант караула воспрепятствовал этому осквернению места памяти павших, но тот безразлично пожал плечами и ответил: «Тут все делается для сенсации». Тяжелое чувство владело мною, когда я шел мимо памятника к Бранденбургским воротам и Имперской Канцелярии, а потом к вокзалу. Неужели люди на родине ничего не подозревают о серьезности нашего положения? Неужели они не ведают о страданиях и испытаниях, которые уже приближаются к ним?

Потом поезд доставил меня в район Дорогобужа к моей воинской части. Проезжая эти места, я видел на горизонте разрушенную церковь в Селецком. Ее вид укрепил меня, придал мне силы следовать Воле Божьей в своих планах на будущее. Я все ждал указания к действию, ведь я непременно должен был где-то и как-то свидетельствовать о посланном мне видении. В чем же моя задача? Будет ли мне указан мой путь?

Наступило тяжелое время окружения 6-ой немецкой армии под Сталинградом. Наша дивизия, с немногими другими танковыми дивизиями, тщетно старалась освободить из окружения отрезанную армию. Наши храбрые товарищи нашли ужасный конец. Я уверенно ждал, что теперь мне будет указана и дана возможность говорить и быть понятым: никогда еще у немецкого народа не было такого потрясения — самое время было образумиться! Есть еще возможность понять и предотвратить опасность, еще можно выйти на единственный путь к миру — «Когда вы снова будете строить церкви…».

Однако прошел и Сталинград, и еще много других тяжелых сражений, целые немецкие города были разрушены бомбежками — и ничего не изменилось. Бесперспективно и бессмысленно два народа исходили кровью, и не было никаких признаков изменения военной политики. Трагедия достигла кульминации в слепой ненависти обеих сторон друг к другу.

Мы в 1941 году вступили на путь неправды и не воспротивились этому. Возможно, что мы и не могли этого сделать, так как идеология уже набрала силу. Над нами явно довлела судьба в ее греческом определении рока: «случившееся было суждено». Катастрофический конец был очевиден, и он приближался беспощадно и неудержимо.

Потом я долго находился на родине. Сначала это было многомесячное пребывание в лазарете после тяжелого ранения, а потом шло формирование нового военного соединения. Впервые я был не в действующей части.

В апреле 1945 года я с новой частью отправился на Балканский фронт. После капитуляции мы оказались в Сант-Выйте, в Австрии, в английском плену.

Когда мы потеряли уже нашу свободу, к нам, к кучке военнопленных, подошла какая-то женщина. Я стоял устало и апатично в стороне, у колодца. Печальные глаза женщины скользили по нам, а потом она подошла ко мне и сказала: «Вы вели трагическую войну». Я встрепенулся. Как могла посторонняя женщина так правильно понять и определить трагедию именно немецкого солдата! Большинство солдат не имело личной вины. Они не по своей воле попали в идеологическую войну, никто не мог ее избежать, ни у кого не было выхода. Это была трагическая война и для русских, и для немцев — для обоих наших народов.

Я был в безнадежном отчаянье. Зачем снизошло на меня откровение в Селецком? Казалось, что свет, исходивший оттуда, потух. Все больше и больше открывался полный объем всех злодеяний с обеих сторон. Идеологи той и другой стороны довели этой войной сознание людей до бессмыслицы. Но, по-видимому, люди и по сей день остались слепыми. Опасность идеологий еще далеко не разоблачена. Много уже говорилось и будет еще говориться о преодолении прошлого. И чем больше об этом говорится, тем больше проблема затемняется, потому что человек не доходит до понимания сути своего ослепления. Все время происходит абсолютизация частичной правды, и все снова заходит в тупик. Человеку трудно сознаться в своей вине и ее исправить — виноватыми были и остаются другие.

С советской стороны начали говорить о необходимости преодоления прошлого, только начиная с XX съезда КПСС в 1956 году, после признаний Никиты Хрущева.

В Германии после капитуляции наступило запутанное и беспорядочное время, время первых попыток установить новый порядок. Сначала период обеспечения примитивного существования, медленное пробуждение от безумия войны, время благодарности за каждый кусок хлеба, за любой кров. Это было тяжелое, и потому хорошее время, каким всегда бывает время бедности, время вынужденной общности, время благих намерений и надежд, что в будущем все будет совсем иначе…

Но понемногу стало выясняться, что идеология и не думает прятаться в страхе. Много хороших начинаний — во имя людей, во имя новой общности, во имя мира — было задушено в период мести и сведения счетов. Образовались блоки мировых политических сил, наступило время изнурительного восстановительного строительства, в котором целое поколение побитых, раненых, разочарованных, отчаявшихся стремилось к новому началу и мечтало создать для своих детей новую, лучшую, беззаботную жизнь, как будто возможно уберечь новое поколение от собственной борьбы за устройство своей жизни! Старшим хотелось взять на свои плечи всю тяжесть, забывая при этом, что это ослабляет молодые плечи. Молодые души впали в безграничную претензию именно потому, что им не надо было принимать на себя собственную нагрузку.

Лично для меня не было никакой возможности и никакого места, где бы я мог говорить об откровении в Селецком, тем более, что после войны немецкие солдаты были лишены слова. Сначала я работал в отцовском хозяйстве. Ход плуга по полевым бороздам и простой круговорот сельскохозяйственных работ — в ритме от посева до урожая — все это действовало живительно. Потом, однако, появилась забота о молодом, не знающем корней поколении, отцы которого остались на полях сражений или еще находились в лагерях военнопленных. Я занялся этой молодежью в специальной организации по оказанию помощи молодым. В эти же годы я начал описывать то, что произошло со мной в России.

Накануне 80-летия моей матери, я сидел у её больничной постели, которая должна была стать вскоре её смертным ложем, и читал ей свою рукопись «Путь к миру». Во время чтения, она часто складывала свои милые натруженные руки. В конце моего рассказа она сказала: «Но ведь всё это нужно перевести на русский язык, иначе это всё бесполезно…» Это было для меня открытием, но она была права. Так мне был указан трудный путь личного исповедания: много личных разговоров, поиски сотрудничества, перевода, работа без устали.

Смерть матери стала для меня знамением. Произошло это утром, в «День народного траура».

Мать лежала с приоткрытыми глазами на подушках — видимо, отрешенная от реального окружения. Я был в беспокойствии и отчаянии, как и при смерти моего отца. Я страстно жаждал напутственных материнских слов, но мать уже не могла говорить. Мы тихо стояли у ее постели.

И вдруг мать стала все шире и шире раскрывать глаза, она смотрела сквозь нас и мимо нас в глубину неба. Большое удивление отразилось на ее лице и сменилось блаженным изумлением, — ее лик выражал глубокое переживание. Вскоре ее дыхание прекратилось, прекратилось земное ее бытие.

То, что я пережил в эти минуты утешило меня, так же, как при смерти моего отца, несмотря на всю боль.

И теперь я понял, что слова, которые я ожидал от матери, не могли быть сказаны убедительней, чем это было сделано.

3. УКАЗАНИЕ ПУТИ К МИРУ

В переживании откровения в Селецком и в размышлениях об этом, мне стало понятно, что здесь дело идет об указании пути к миру — к миру для человека как личности, и к миру для людей между собой, начиная с маленьких ячеек общества и вплоть до больших организационных государственных форм…

Я понял, что мир, как упразднение виновности, преодоление отрицания в любой его форме, гармония, устранение хаоса, — есть цель всех человеческих путей.

В познании этом стало понятным, что существует ВЫСШИЙ МИР, различимый, как в коротких вспышках при смерти родителей или ликах павших русских солдат.

При оказании почестей павшим товарищам в школьном зале в Селецком и, потом, в происшедшем на деревенской улице событии, мне, потрясенному особым дарованным мне, образом, было дано испытать действительность ВЫСШЕГО МИРА.

Откровение в Селецком дало мне также познать, что для того, чтобы человек мог что-то узнать и постигнуть, твердое поле нашего сердца сначала должно быть взломано и разрыхлено…

Все мучительные переживания немецкой вины, русской вины, абсолютная бессмыслица убийства по идеологическим причинам, радостное знакомство с русским религиозным человеком, который, благодаря пережитому страданию, выстоял против всех атеистических идеологий, — все было необходимой предпосылкой для духовного познания этого условия для мира: «Когда вы снова будете строить церкви».