«Ни ум, ни порядочность вам не помогут»

Предисловие переводчика АПН

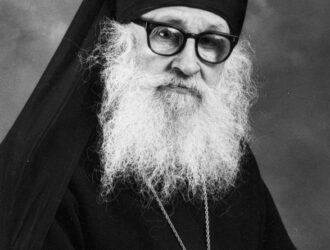

В данном рассказе автор в беллетризованном виде изложил историю злоключений и страшной смерти своего соратника и друга, священника Сербской Православной Церкви, профессора Драгутина Булича. Верного иерея Божьего и слугу своего Короля убили… православные монархисты из числа четников генерала Дражи Михайловича. Для наших дней это весьма актуальный пример «ревности не по разуму», когда иные деятели «правого движа» считают вполне правыми лишь себя, а всех остальных – «овощами» и «предателями», которые только и «мечтают об оккупации НАТО». И в которых, при малейших попытках что-то возразить, надо выпустить 14 пуль из револьвера, а потом дважды вонзить кинжал, чтобы добить. Как случилось с о. Драгутином Буличем.

Иной раз посмотришь – притча притчей, ан нет: сущая истина.

Довожу до вас только то, что было. Лишь имена и места действий, разумеется, изменены.

Человек, о котором я пишу, существует. Всё, что здесь приведено, случилось на самом деле.

Напоследок, пусть любезные читатели знают, что если бы такого человека не существовало и с ним не случилось бы ничего из нижеизложенного, я бы этого не писал. Эта история тем и полезна, что истинна.

Дарко Елич из Старого Влаха. Женат. Есть дети. Профессор в одной средней школе в Западной Сербии. Молод. Из семьи радикальных националистов и сам радикал. Но не остался он в своём краю. Покинул его из разочарования. Не потому, чтобы с ним самим там нечто плохое сделали, а потому, что почувствовал, что народ морально рассыпается и подтачивается – те, кто разрушают государство, метят не только в страну, но рвут и самую ткань народного бытия.

Обращался он к властям своего края. Показал им, в чём они виноваты, что ещё не поздно очиститься самим и всю остальную народную жизнь очистить. Но без успеха. Так-то мы с ним познакомились и сблизились, ибо я и сам прошёл через такой же опыт, только через более острую и тяжёлую борьбу.

Утром 27 марта 1941 года стоял Дарко Елич на улице и смотрел на огромную колонну манифестантов, которая шла с громкими криками, обрамлённая сотнями государственных флагов. Последние время от времени реяли на ветру, вызывая глупое воодушевление. Видно было, как сияют лица. Улица гудела от сильных восклицаний.

Дарко Елич был полон печали. Тяжело было у него на сердце. Знал он, что само по себе оно болеть у него не может, а всё равно тупая боль пронзала его каждый раз, как видел и слышал он все эти вещи.

«О чём скорбит Дарко Елич?» – спрашивал он сам себя. И не находил ответа сразу. Но пришли ему на ум речи, которые Господь Иисус сказал, когда увидел гибель Иерусалима: «Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Лк. 13:34-35). И сильнейшая жалость, которой нельзя было вытерпеть, наполнила его сердце.

Ибо Дарко Еличу тягостно было жить в своём родном городе. Режим, свергнутый 27 марта, был уверен, что народное движение, в которое Дарко пришёл, надо было гнать. И его друзья, и он годами подвергались гонениям.

Коммунисты были очень сильны. Они смогли возглавить город. Город брёл за ними. Они были творцами «Объединённой оппозиции», «Народного фронта[ii]», «Похода за мир», «Похода за права женщин», «Защитим страну» и т.д. Как отара овец, шёл за ними город, ничего не видя или не желая видеть.

Между двух жерновов оказался Дарко Елич со своими друзьями, между разных режимов, которые один за другим сменялись во власти, пока страна скользила к пропасти. А ещё оказался он под ударами коммунистов, обрушившимися на буржуазию.

Если кто и имел причины радоваться 27 марта падению режима, то это был Дарко Елич: из-за себя и своих ещё более гонимых друзей. Из-за того, что этот режим далеко зашёл в своих гонениях, сотворил много тяжких беззаконий и даже виду не подавал, что собирается хотя бы приостановиться.

Но Дарко Елич не поддавался чувству злорадства. Он ясно ощутил, что ему было бы в сто раз легче, если бы побеждённый режим остался, пусть даже и продолжая свои гонения и беззаконные убийства всех зборашей[iii] (ибо то были его товарищи), нежели чем ему было сейчас, когда он дожил до этого дня. Истина была в том, что непопулярная, неразумная, легкомысленная политика побеждённого режима вела к тому же исходу, что и смертельная болезнь, но кто не пожелал бы даже такой болезни по сравнению с немедленной смертью? А это, как чувствовал Дарко Елич, и была самая настоящая смерть. Она пришла вместе с глупым и буйным весельем, с песнями, разукрашенная флагами. Никто ещё не видел такого самоубийства.

Голова процессии была перед ним. Он и не видел, стоя на тротуаре, с какой злобой смотрит на него каждый манифестант. Когда он увидел, как он одинок в своей правоте, то понял, что ошибся, не спрятавшись подальше. Но тогда проснулось в нём гордое упорство, и он остался на своём прежнем месте. Скрестил руки на груди и посмотрел на колонну. Когда голова колонны продвинулась вперёд, Дарко услышал первый выкрик: «Долой предателей? Долой наймитов!», а в ответ этому проревело «Долой Елича!», и он увидел, как колонна повернулась к нему, как поднялось множество кулаков, как знамёна кончиками своих древков обратились в его сторону. «Иди, спрячься!» – говорил ему внутренний голос. – «Не буду! Что они мне могут сделать?» – говорил Дарко сам себе. И он остался. Но колонна не ушла. Она приостановилась и развернулась прямо на него. Большинство угрожало. Заметил он в ней и нескольких своих учеников, о которых знал, что они коммунисты. Видел он и растерянные лица, старавшиеся не смотреть на него. Этим было неловко, и они держались подальше от начала колонны. Но позиция большинства была всё-таки угрожающей. Внезапно он увидел, как с левой стороны колонны к нему подошёл некий человек и ударил Елича рукой в лицо, задев его шляпу и повалив на землю, одновременно при этом поминая по всем правилам «предателя, мать его».

До этого момента Дарко Елич ожидал, что толпа набросится на него и, как вал, раскатает, подобно тому, как напал на него этот человек. Поэтому он в первый раз испугался. Он сжался, схватил шляпу и сказал нападавшему (это был некто Феодосий, мясницкий подмастерье, в жилете, ещё подпоясанный окровавленным фартуком, в небрежно надетой пилотке, из-под которой выглядывали пышные каштановые локоны, венчавшие здоровое румяное лицо): «Не безумен ли еси, человече?». Но когда заметил, что тот снова замахивается ещё сильнее, то отскочил к стене, схватившись за револьвер, и быстро вытащил его, застав Феодосия врасплох. «Долой! Долой фашистских убийц!» – заревела толпа во главе колонны. Но Дарко Елич уже был на лестнице своей школы, открыл двери и скрылся в здании. Среди дикого шума, который подняла толпа, угодило в него по одной-двум штукам камней и палок, ещё когда он был на лестнице. Но не утихла его скорбь и теперь, как оказалось. Прошёл он быстро сквозь здание, вышел во двор, да через другой выход снова оказался в городе, на мирной улице, как будто даже не в другой город попал, а в другую страну. Той улицей он и пошёл теперь неохотно, спокойным ходом. Больше всего он хотел бы сейчас оказаться посреди пустыни, чтобы не видеть никого хотя бы несколько дней. О, какая горькая жалость исполнила его душу! Во-первых, из-за общей беды, навстречу которой все бессознательно шли, в безумном воодушевлении, во-вторых, из-за нападения и оскорбления, которым он подвергся от толпы, в-третьих, из-за одиночества, в котором он вдруг оказался посреди родного города.

Назавтра начали прибывать в большом количестве повестки военнообязанным. Но Дарко своей не получил. Поэтому он стал размышлять, что ему следует делать.

Тут подошла война. Только Симович и его власть могли думать, что Германия оставит без ответа тот ущерб, который был ей нанесён переворотом 27 марта, когда её огромная военная сила была полностью свободна, почти ни одна дивизия нигде не была задействована, и её армия спокойно шла через Венгрию на Румынию и дальше, к границам Болгарии.

Дарко Елич всё это знал очень хорошо. Он знал, что война неминуема, разве что какое-то чудо Божие вмешается в ход событий. Знал он, что война напрасна. Знал он о том случае, когда наши войска, будучи первого дня отрезаны от Греции, были брошены в боснийско-албанские горные леса, где их заставили капитулировать самое большее через пять или шесть недель. Знал он, что никто не успеет даже убежать из страны, кроме тех, кто в развязывании этой войны непосредственно виноват. Знал он о последних политических капитуляциях. Всё это он знал. Да только не знал: что же он должен делать?

Как придёт повестка, так и убыть в свою воинскую часть. А как не придёт? Сидеть около своего дома или пойти в ближайшее подразделение и назваться? «Эта война – не только глупость, это военное преступление» – тупо повторял он сам себе. – «Она не просто излишество, но убийство, самоубийство. Зачем мы идём на войну? Пускай идут те, кто её развязали. Пускай идут те, кто хотели, кто 27 марта просто сиял от счастья и воодушевления. Что у меня общего с ними?».

Так ходил с поникшей головой Дарко Елич по улицам родного города уже несколько дней и думал, что же ему нужно делать. Встречались ему люди, полагали, что всё это с ним из-за того случая с манифестацией. Знакомые при встрече с ним только прикасались к своим шляпам, радуясь, что он не слышит приветствий, которые они бормочут себе под нос. А Дарко Елич всего лишь решал проблему своего личного отношения к войне. Всё в нём говорило ему, чтобы остался дома, на войну не шёл. Но когда дошёл до дома и увидел своих сыновей, тяжело стало у него на душе. «Мне легко» – думал он, – «самому держаться на людях. А как же мой Мирко и мой Миленко? Когда их друзья будут на них указывать пальцем и говорить: «Дети предателя» – как же они это «Дети предателя» выдержат, если они малы и неразумны?». Но потом он отбрасывал этот довод, называя сам себя трусом за такое рассуждение, и говорил: «А война-то какова? Крах будет быстрым, очень быстрым. И как бы это могло быть предательством, если и на такую-то войну не идём, да и повестку ещё не доставили!».

И так всё шло до шестого апреля. А в этот день, когда он узнал о бомбёжках, у него не осталось сомнений: никакой повестки не будет. Он быстро попрощался со своими. Надел какую-то импровизированную униформу. И пошёл. Его подразделение было Бог знает где, да и Бог знает, успел бы он туда в хаосе, который как-то разом наступил. Поэтому он пошёл в ближайший пехотный полк и явился к командиру полка. Последнему понравились его открытое лицо, складное военное приветствие, отчётливая стойка, и тот, поглядев в солдатскую книжечку, послал его в техническую роту своего полка.

Полк закончил мобилизацию и был уже у границы. Там было более ста семидесяти военнообязанных и сто шестьдесят офицеров. Снаряжение было приличное. Кое-чего не хватало, но, в общем, на глазах Дарко Елича рождалась большая воинская часть. Разумеется, ничего не делалось по мобилизационной инструкции, не говоря уже о формировании подвижного состава полка по списку гужевого транспорта и тяглового скота. Скот был, впрочем, ещё в приличном виде – конечно, безо всякой связи со списками. Однако гужевой транспорт был такой хлипкий, что возчики только переглядывались. Дарко весь утонул в работе, но лишь на один-единственный день, поскольку во вторник, 8 апреля, было приказано двигаться пешим порядком, долиной Западной Моравы, а дальше долиной Ибра к Митровице. Перед началом движения одна воловья повозка привезла в Даркову роту два изрядных сундука с документом, из коего явствовало, что в полк доставляются две станции беспроволочного телеграфа, для приёма и передачи, с распоряжением «не употреблять эти станции из-за возможности шпионажа, впредь до особого разрешения».

Рано утром 9 апреля прошли через Чачак и свернули в ближайшие сёла для отдыха, с тем, чтобы оттуда вечером сделать поворот в Ибрскую долину.

Утомлённые подразделения, мокрые и продрогшие, с трудом разместились по домам, предназначенным для их отдыха. Всего третий ночлег, а нигде квартирьеры не выполняют свои обязанности. И со снабжением пищей проблемы. Вчера ни зёрнышка хлеба не достали. Примечает Дарко, что в его роте ни одно распоряжение точно не передаётся, не говоря уж о том, чтобы точно выполнялось. Связи между высшими и низшими подразделениями никакой. Его командир полка сказал ему, что, кроме маршрута, ни распоряжений, ни сообщений не получал он от верховного командования – так, что не знает, объявлена ли мобилизация, а о войне знает потому, что знают о ней шофёры и повара, но он, как командир полка, ни официальных известий об этом не получал, ни добыть сведений не смог.

Около полудня позвал Дарко к себе командир полка. Когда Дарко пришёл, командир принял его сидя, тупо смотрел на него некоторое время и спросил:

– Господин Елич, почему вы не в своей части, скажите мне?

– Да я ж говорил вам, господин полковник, что ко мне вовремя не пришла повестка, а когда я выяснил, что идёт война, моя часть Бог знает, где была, и нашёл бы я ещё её!

– Хм-хм, – склонил голову командир и замолчал. – Некстати это! Не знаю. Идите, впрочем, на своё место, посмотрим.

Елич отдал честь и вернулся к себе. Что это вдруг такое? Что за перемена случилась с командиром полка?

Пополудни, как солнышко малость пригрело, появился поручик Ристивоевич из штаба полка. Молодой, стройный, решительный офицер – симпатичный, за исключением того, что выражение его глаз быстро меняется, да и сами глаза не задерживаются долго на собеседнике. Предложил Еличу немножко прогуляться. Мол, слышал он, что Елич хорошо знает общую военную обстановку в мире, как читатель «Бюллетеня», и хотел бы от него узнать кое-какие вещи, потому что и сам что-то читал, да забыл, а, впрочем, обычно и не следил.

Пошли на прогулку. Вышли из села и пошли к одному лесистому косогору. У последних сельских домов остановился поручик Ристивоевич и окликнул одного солдата: «Эй, солдатик, дай мне на минутку винтовку, верну, как приду с прогулки».

– Зачем вам винтовка? – спросил удивлённый Дарко Елич.

– Должны понимать, зачем – война. Мы случайно, прогуливаясь, можем нарваться на немецких десантников из этого леса.

Посмеялся Дарко и сказал:

– Ну вы и осторожны, господин поручик.

Пошли дальше, после того, как поручик убедился, что винтовка полностью заряжена и после того, как взял у этого же солдата ещё две обоймы.

– Какие новости, господин поручик? – спросил Дарко.

– Хорошие! Отличные! Немцы, правда, прорвались, как слышно, на Скопье, но там их ждёт Недич и должен ударить им во фланг где-то около Куманова. Но поэтому мы прорываемся к Софии, взяли Скадар, появились перед Дурресом. Англичане с большими силами высаживаются в Греции. Наши должны продержаться, пока высадка не закончится. Сильная английская авиация летит в Грецию. Американцы шлют танки и самолёты Греции и нам.

– Господин поручик, мы в очень тяжёлом положении. Вы хотели услышать мою точку зрения. И я вам говорю, что мы пропали. Зарезался ягнёнок в шею. Если немцы нас собьют от Бачки и Баната к Салоникам, они разом отрежут нас от Греции и полностью перекроют все пути к отступлению.

– Э, господин Елич! А мы разве дадим немцам нас отсечь? Мы что, бабы, чтобы они делали, что хотели, а мы терпели? Это армия, а тут ещё появляется какой-то провокатор в лице Елича.

Такие слова прямо в глаза не понравились Дарко, но он опять продолжил:

– Не забывайте, господин поручик, что Германия сейчас имеет триста двадцать дивизий, и, кроме двух в Северной Африке, все остальные свободны.

Не забывайте, что их удар был нацелен на то, чтобы пресечь нашу связь через Вардарскую долину, – что немцы выбрали момент нападения, – что у них есть сильная авиация, которую мы видим уже три дня, а наша со вчерашнего дня почти не появлялась, – что мы не завершили развёртывание, – что в 1913 году мы имели в Южной Сербии десять старых добрых сербских дивизий, целые черногорские войска и целую греческую армию только против маленькой болгарской, да и то мы едва отбили их атаку при сходных технических условиях – а сейчас у нас, значит, пять, семь или девять югославянских дивизий, рассредоточенных по фронту против Германии и Италии.

Всё это нужно знать, а потом уже думать, поможет ли нам героизм.

Приблизились к лесу, ступили на тропинку. Той тропинкой пошли в лес. Поручик Ристивоевич при входе пропустил Дарко Елича перед собой.

– Да! Да! Господин поручик, мы пропали.

– Поэтому вас и зовут петоколонашем[iv], – бросил Ристивоевич Еличу. – Поэтому на вас смотрят как на предателя.

Изумился Елич твёрдости и злобе в голосе Ристивоевича, и заставил он себя оглянуться, но в глазах Ристивоевича уже была сладкая улыбка, так что Елич успокоился и, отвернувшись, пошёл через лес – продолжая, однако, отвечать на замечания поручика.

– Да, господин поручик, мы «предатели», и вот что мы все делали. – И стал говорить ему о борьбе, своей и своих соратников.

Говорил он с верой, но разливалась в его словах какая-то печаль. Излагал он один факт за другим, которые показывали истинность нашего пути и ослепление тех, кто его отвергает. Говорил он и о жертвах, которые мы понесли: мёртвые, раненые, интернированные, десятки тысяч дней по тюрьмам, миллионные штрафы – и всё это от разных режимов.

Его голос звенел по лесу, в котором пробивалась листва, уже начавшая украшать голые ветки. Шёл он впереди, подняв голову, ни разу не оглядываясь, идёт ли за ним поручик. Он был как бы в некоем воодушевлении. То поднимал руки над головой, то бессильно опускал.

– Знаете, господин поручик, – говорил он, – однажды я прочитал в «Бритом еже» одну остроту в наш адрес. Была она примерно такая: «Ни ум, ни порядочность вам не помогут». Удивился я и спросил себя: да разве нам над этим смеяться надо? Разве, напротив, этому выродку не надо было бы вместо этого глубоко и горько задуматься о своей судьбе? Пусть и мимо ума, и мимо порядочности народ проходит, не оглядываясь, – пусть отвергает людей, за которыми признаёт и то, и другое, – одно из этого ясно: такой народ обязательно доживёт до тяжких несчастий.

Самоотверженно боролись мы за своё Отечество, любили свой народ.

Всё, о чём мы говорили наперёд, события потом подтверждали. Все наши напоминания и предостережения оправдались. И за всё это вот и вы бросаете мне клевету о «предательстве».

В этот момент услышал Елич, как поручик открыл и закрыл затвор. Похолодев, он обернулся и увидел, как поручик, согнувшись, извлекает патрон из патронника.

– Что вы делаете? – спросил Елич.

– Ничего. Разряжаю винтовку. Знаете, как бывает: идём мы вот так по лесу, я споткнусь и упаду, винтовка выстрелит, а вы погибнете. Так-то лучше, – говорил поручик, глядя Еличу прямо в глаза, – возьмите-ка патрон на память об этом разговоре.

Оторопевший Елич стоял и смотрел на поручика Ристивоевича. Но тот уже отвёл глаза в сторону, оглянулся назад и сказал:

– Нам пора возвращаться – довольно погуляли. Дела у меня. – И пошёл так быстро, что Елич едва за ним поспевал.

Тем же вечером полковник позвал Дарко Елича и, весь взволнованный, сказал ему:

– Господин Елич, простите! Чуть было не совершили мы большую несправедливость. Но Бог спас вас. Поручик рассказал мне всё. Сами можете догадаться, что могло сегодня случиться. Вот что сделали дурные люди: от них одна пакость и ложь.

И пока Елич ещё едва соображал, полковник продолжал:

– Но слушайте меня. Этой же ночью бегите из полка. Бегите, раз я вам говорю. Убьют вас. У меня тут в полку порядочно коммунистов. Они сначала пришли с клеветой на вас. Это открылось. Долго так не будет. Знаю, что вас убьют. Я не в состоянии сберечь вас. Видите, какая ситуация, и вести тоже дурные…

– Дурные? – спросил Елич.

– Да! Совсем. Пало Скопье, да и Салоники, кажется…

Елич опустил голову. Хотя он всего этого ждал, ему стало как-то дурно. Он и думать забыл о чудных словах полковника, весь предавшись переживанию той беды, которая на них опустилась.

– Да, такой крах, господин полковник, много хуже, чем я мог себе и представить.

– Кажется, – сказал полковник. Но вы сейчас идите. Нельзя вам оставаться до завтра. Смешно и грустно, что я, командир полка, учу вас так поступать, но всё, что с нами делается, смешно и грустно. Впрочем, вы в моём полку не военнообязанный. Я вас принял, я вас и отпускаю. Проводить вас до новой части я не могу, но чувствую, что если вы останетесь, то ночью погибнете.

Попрощался Дарко Елич с командиром. Сходил за своими вещами. Ротному сказал, что командир полка передал ему сообщение: мол, должен он сей же момент идти в свою часть. Прихватил с собой винтовку, которую взял под расписку с небольшим количеством патронов, и свернул на Чачак.

На въезде в город, во мраке, видит он силуэты неких вооружённых людей. Видит, что это какие-то четники. Остановил одного и спрашивает, можно ли и ему вместе с ними. Сказал, что он профессор, что его часть далеко и что он до неё добраться не может, и где она – тоже не знает. Этот четник послал его к ротному, а тот, смеривши Елича взглядом с головы до пят, позволил ему остаться в роте. Так Елич обрёл свою новую компанию.

Назавтра, между тем, разнеслась весть, что немцы пробились до Сталача на Кральево, чуть не дошли до Чачака и прорываются через Качаникское ущелье. Наступила какая-то слабость. Некое уныние напало на людей. Как если человек долго не спал, а стоит и спит на ходу, и знает, что спит, и всё ему «до Косова»[v], и хочет только лечь, всё равно где, в воду или в болото, только бы спать – так и теперь: видя, что произошло, понимали, что теперь бесполезны всякие манёвры, всякий отпор.

Без воодушевления, без убеждения, без веры протекли остальные дни недели, которые Елич провёл с четниками. Воинская часть ещё была в сборе, но никто не думал, что же ей делать (кроме движения в сторону запада и юго-запада). Все ощущали, что часть держится только до тех пор, пока не найдётся хоть сколько-нибудь честный выход или повод разбежаться, а тогда дойдёт и до главного: что же мне надо делать. Поэтому всякий только об этом и думал.

Великим Четвергом дошли до Чаетины. Узнали о капитуляции. Тут и расстались.

Не захотел Дарко Елич расстаться ни с винтовкой, ни с униформой. Потянуло его к тенистым тропкам и дорожкам родного дома. Стрельба раздавалась по лесам. Можно было подумать, что идёт какая-то ожесточённая борьба. А на самом деле это развлекалась молодёжь, дорвавшаяся до разбросанных винтовок и патронов. И некому было её остановить. Дарко Елич размышлял, что молниеносная война имела и такое неприятное последствие, как брошенное оружие, попавшее во множество «ненадлежащих» рук. Всюду видел он поваленную власть, разрушенное государство, по всем краям, через которые он проходил, не ступала нога немца, но всюду народ спрашивал с удивлением: «Кто же нас предал?». Вопрос, который показывал, насколько далёк был наш народ от всякой реальности, насколько был убаюкан ложью и самообманом.

И вернулся он к себе домой после трёх дней похода, переутомлённый и грязный, как раз на Пасху. Едва дотащился. Спрятал винтовку и патроны в леске, в дупле одного дерева, и дошёл полями до города, как раз с той стороны, которой короче всего идти до родного дома. Пошёл сначала по первой улице, потом по второй. Улицы были мирными. Нигде он не встретил немцев. От этого ему стало легче. Зато увидал своих знакомых. Полетели они все к нему как наилучшие друзья, только руками разводят:

– Посмотрите-ка на нашего Дарко! Когда приехал? А что ты такой бледный, ослабевший, грязный? Хорошо, что хоть жив остался!

– Христос воскресе! – сказал им Елич вместо ответа как-то особенно и торжественно.

– Воистину воскресе! – ответили ему люди, как будто посрамлённые из-за того, что забыли это приветствие.

– А с чего бы мне не быть живым? – спросил Дарко. – Разве это была война? Один крах и срамота. Отчего мне погибать?

– Да не на войне, а слышали мы, что тебя должны были расстрелять, – говорят ему, стесняясь.

– ??? – удивлённо раскрыл рот Елич.

– Говорят, был ты в каком-то полку, а тебя схватили за то, что хотел делать что-то, чего не надо – ну, тебя и осудили на смерть, а ты убежал и сдался немцам. Видели тебя в Ужице: вошёл-де ты туда первый, вместе с танками, – продолжают, как бы извиняясь.

– ??? – тупо смотрит на них Елич, и кажется ему, что всё это сон.

– Мы-то, на самом деле, не поверили: люди, мол, говорят – а что люди? Байки всё это. Но потом пришли какие-то личности и подтвердили, что всё это сущая правда. Говорят, были с тобой в одном полку. А ещё другие люди пришли из Ужицы, подтвердили про тебя, со своей стороны.

Елич опёрся о стенку дома, перед которым был разговор, хватая и сжимая руками, скрещенными за спиной, каменную кромку фундамента. Лицо его стало абсолютно неподвижным, а глаза, через головы собеседников, всматривались в большой железный крест на церкви. Как будто он никогда раньше его не видел.

– Слава Богу, что хоть живой дошёл. Ты ж нам нужен, – говорили ему собеседники.

Но Елич их не слушал. Ему и так уже всё было ясно. Охватила его такая бесконечная радость, что всё ему ясно и легко. Ничего у него больше не болело. Никого ни за что он не порицал. Всё вокруг него было полно сияния и тепла. Только опять ощутил он, как бы сквозь это восхищение, некую печаль, как будто большое и одинокое облако, в ясную погоду доплывшее до солнца и заслонившее его. Но по краям его ещё светлее играют солнечные лучи, и лишь на клочок земли это облако бросает тень. Это была та самая печаль, печаль Христова, по народу своему (Лк. 13:34-35).

Ничего не сказал он своим собеседникам. Не мог, в самом деле, ничего сказать. Печаль затворила его уста, и где-то внутри него, там, где рождается речь, было много слов, но не могли они выйти наружу. Только протянул им руку. Молча поклонился. Оставил их в изумлении, а сам, медленно, по стеночке, опустив голову и ни на кого больше не глядя, дошёл до своего дома. Остановился. Напал на него стыд. Вспомнилось, как сыновья с восхищением в глазах провожали его на войну, а как теперь он возвращается – с двойным позором: общим и своим личным. Но длилось это только мгновение; потом ухватился он за ручку деревянной двери, отворил, вошёл, запер её за собой.

– Папа! – взвизгнул старший сын и полетел к нему.

– Дарко! – выскочила жена из дома, чтобы встретить его, и за ней выскочил младший сын, размахивая руками, как будто пытался что-то отцу бросить.

– Христос воскресе! – сказал Дарко Елич так сильно, как будто этот голос вырывался из свежей, отдохнувшей груди, и, разведя руки так, как будто хотел охватить что-то большее, чем этих трёх родных ему людей, бросился им навстречу.

***

Однажды прилетел к нему молодой человек из города и говорит:

– Приметил тут я троицу сомнительных людей. Одного я знаю: зовут его Марко Митрович, из первого села перед Кральевом. Был в унтер-офицерской школе. Знаю, что состоял в Дражином отряде. Что-то подсказывает мне, что они пришли тебя убить. Берегись.

И опять Дарко Елич засмеялся. За последний год у него это вошло в привычку. И говорит:

– Ну, как раз и хорошо. Пусть хоть однажды, да покончат с этим.

Хотела молодёжь сопровождать его, но он вернул её обратно. Пошёл он в читальный зал, где у него была своя комната, чтобы работать. Вытащил револьвер, положил его на стол и начал свою обычную работу. Не прошло много времени, как постучали в дверь.

– Войдите! – сказал Дарко.

Дверь открылась, и в проёме появился красивый молодой человек в четнической форме, обросший бородой, с жёстким и холодным выражением чёрных глаз.

– Здесь ли профессор Дарко Елич?

– А что вам нужно? – спросил Дарко.

– Он мне и нужен!

– А вы унтер-офицер Марко Митрович? – спросил Дарко.

Молодой человек растерял всю уверенность и заметно задрожал.

– Вас ждут ещё два товарища: вы пришли, чтобы убить профессора Дарко Елича! – сказал Дарко.

Молодой человек отпрянул к двери, но Дарко его задержал.

– Не бойтесь. Заходите внутрь, пожалуйста. Располагайтесь поудобнее. Профессор Дарко Елич – это я!

Юноша перешагнул через порог и сел, как послушный и вежливый ребёнок.

– Итак, слушайте меня, унтер-офицер Марко. Никто не заметил вас, когда вы сюда пришли. Никто, должно быть, не заметит, когда уйдёте. Вы свободно можете сделать то, за чем вас сюда прислали. Никто вас не побеспокоит.

Только вот у меня к вам есть одна просьба. Прежде, чем выполните свой приказ, послушайте меня. Вы должны знать, какой огромный грешник профессор Дарко Елич.

И он начал рассказывать. Молодой человек смотрел в землю, лишь изредка поднимая глаза и смотря на Дарко.

А Дарко говорил. Читатели уже знают, о чём. По большей части, я успел это поведать. Говорил Дарко, как будто он перед Господом Богом, а не перед унтер-офицером Марко Митровичем.

Унтер-офицер уже поднял глаза. Смотрел чудно. Мягко. Как дети малые.

А Дарко закончил:

– Вот тебе сейчас, унтер-офицер Марко, мой револьвер, – и протянул ему рукоятку, сам держа его за ствол, – так и убей меня спокойно. И пусть Бог простит тебя, если ты это сделаешь. Потому что тогда, значит, профессор Дарко Елич в самом деле выродок и предатель, если ты сейчас его убьёшь.

Не взял унтер-офицер предложенного оружия – встал и сказал:

– Простите меня, господин профессор, я не знал. Простите и тех, кто меня послал – они тоже не знали. Когда бы знали, не делали бы этого.

Так Дарко в тот раз остался жив.

***

Сегодня, когда я заканчивал эту притчу, зазвонил телефон, и голос на том конце провода сказал мне, что профессор Дарко Елич всё-таки погиб.

«Наша борба», №№ 47-48, июль-август 1942 г.

_____________________________________________________

Примечания

[i] «З» — первая буква слова «заклати», т.е. «заклать»: заколоть, зарезать, зарубить, застрелить, вообще каким-либо способом замучить. Эту литеру писали в списках над фамилией приговорённых. Возможность быстрой и безнаказанной расправы почти с любым человеком (штатный палач был в каждом батальоне четников) сделала многих воевод генерала Михайловича опасными и жестокими хулиганами в стиле полевых командиров первой чеченской войны – прим. пер.

[ii] Как отметил один современный блоггер, это придуманное коммунистами и их современными последователями название очень удачно раскрывает сущность такого «Народного фронта»: если при царях и императорах были германский, австрийский, японский и т.д. фронты, то здесь тоже сразу ясно, против кого будут вестись боевые действия – прим. пер.

[iii] Збораш – соратник движения ЗБОР. – Прим. пер.

[iv] Петоколонаш – представитель «пятой колонны» — прим. пер.

[v] Т.е. совершенно безразлично – прим. пер.

источник: www.apn.ru

После прочтения даже мне тема стала интересна. Скажите а вот тут http://poll-up.ru ваша статья?